元和五年(1619年)7月21日は島津義弘の命日です。

薩摩島津家と言えば鎌倉時代から続く名門として知られますが、その中でも戦国時代の“四兄弟”は九州全体を制覇する勢いで武功を重ねた存在。

次男である義弘は、常に先頭に立って一族を盛り上げ、関ヶ原の戦いにおける【島津の退き口】をやってのけた猛将として有名ですね。

一つ一つが濃いエピソードばかりである、島津義弘の生涯を振り返ってみましょう。

島津義弘/wikipediaより引用

祖父の忠良がスパルタ教育係

島津義弘は天文四年(1535年)、島津貴久の次男として生まれました。

母は入来院弾正忠重聡の娘。

長男・島津義久(1533年)は2歳上、三男・島津歳久(1537年)が2歳下、異母弟の四男・島津家久(1547年)とは12歳離れています。

義弘はじめ四兄弟は、父だけでなく祖父・島津忠良(ただよし)の影響を強く受けて育てられました。

島津忠良/wikipediaより引用

忠良は島津日新斎とも呼ばれ、いわゆる「島津中興の祖」とされる人物。

当時の薩摩では分家や本家で勢力争いが繰り広げられていて、島津忠良と島津貴久(四兄弟の父)が実力行使で勢力を拡大していきました。

そして四兄弟が生まれた後は、祖父の忠良が教育係を担ったのです。

その中身が、さすが戦国薩摩。

長男の義久に対しては「不動明王と愛染明王の信仰」でもって自分を強く律することを課し、他の三兄弟たちにはこうです。

「とにかく兄が絶対! 弟どもは言うことを聞け!」

長男の能力資質に問題がなく家督を継ぐのであれば、長幼の順を絶対の根拠とすれば波乱が最も少なく済みますね。

後の四兄弟の動きを見る限り、その教えは無事に浸透したと思われます。

三兄弟そろっての初陣~岩剣城の合戦

こうして長兄・島津義久への服従という柱でまとまった、島津義弘含む三兄弟は天文二十三年(1554年)、揃って初陣を果たします。

【岩剣城(いわつるぎじょう)の合戦】と呼ばれているものです。

戦いの相手は薩摩の国衆・入来院(いりきいん)氏。

義弘は数えで20歳、長男・義久は22歳、三男・歳久は18歳ですので、当時のデビュー戦としては少し遅い印象があります。

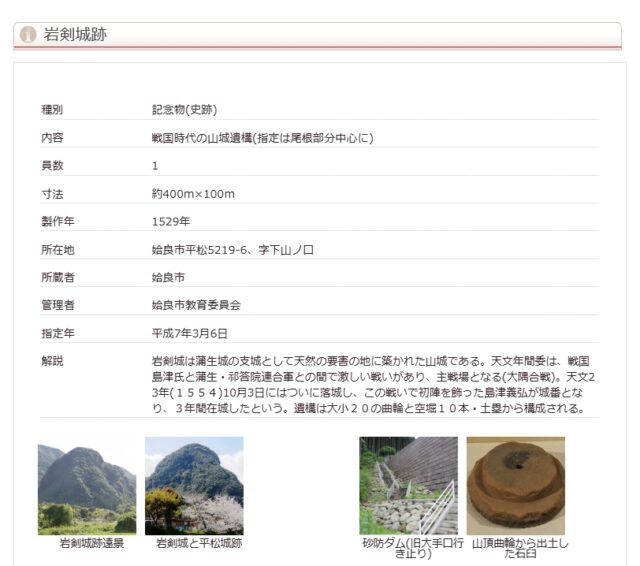

しかも岩剣城というのが非常に険しい。

標高150メートルの山上に建ち、三方を絶壁の崖に覆われた堅城であり、今も見るからに恐ろしい城趾は鹿児島県姶良市の管理にされています。

岩剣城を管理する姶良市の公式サイト(→link)

一連の戦いでは島津家初ともされる「鉄砲」が用いられ、義弘たちは勝利を得ました。

三兄弟は「その勇威におそれるなり」として敵が引き揚げたなどの記録があり、デビュー戦として首尾は上々。

義弘は島津のお家芸【釣り野伏】を繰り出して敵を撃破しています。

敵をおびき出して伏兵で攻撃する――という戦術ですが、こんな場所で一体どう仕掛けたんですかね……。

岩剣城で三年間城番を務め

奪った岩剣城には島津義弘が入り、三年間城番を務めました。

その後も義弘は国内統一のため獅子奮迅の働きを続け、蒲生範清の蒲生本城(竜ヶ城)へ攻め込んだときには全身に五箇所の矢を受け重傷を負ったこともあります。

また、30代半ばまでは、隣国・日向(現在の宮崎県)の伊東義祐(よしすけ)や大隅(現・鹿児島県東部)の肝付(きもつき)氏などに苦戦したこともありました。

後に「鬼島津」と称される義弘も、若い頃は苦戦したり失敗することもあったのです。

地元制圧のための戦いを重ねに重ね、若い頃に自らも大怪我をした経験が、後年の戦上手の下地になったのかもしれません。

兄・義久が島津家の家督を継いだ永禄九年(1566年)以降は、さらに活躍の場が増えていきます。

島津義久像/wikipediaより引用

義弘37歳のとき、伊東家に対し1/10の兵数で奇襲を仕掛け、撃退するという華々しい戦をしています。

この戦を【木崎原の戦い】と言い、伊東家の衰退と、【耳川の戦い】の布石となりました。

天正六年(1578年)に起きた耳川の戦いとは、四男の島津家久が中心となって大友軍を撃破し、その後の九州北部侵攻への礎になった戦いですね(詳細は以下の記事へ・本記事末にもリンクあります)。

-

耳川の戦い1578年|島津軍が釣り野伏せで大友宗麟に完勝!九州覇者へと躍り出る

続きを見る

また、このあたりから、本拠に腰を据えて指示を出す義久と、前線で総大将を務め武功を挙げる義弘という役割分担が明確化していきます。

お互いへの信頼があってこそできた分業でしょう。

そして天正十二年(1584年)3月には、再び四男の島津家久が沖田畷の戦いで龍造寺隆信を敗死に追い込み、島津は九州で圧倒的な勢力となります。

しかし、だからこそ島津軍は、急激にピンチに追い込まれていくことにもなりました。

そう、豊臣秀吉による九州征伐です。

※続きは【次のページへ】をclick!