こちらは2ページ目になります。

1ページ目から読む場合は

【近衛前久の生涯】

をクリックお願いします。

久我事件

もう一つは永禄十年(1567年)の【久我事件】です。

こちらは詳しいことがわかっていないのですが、どうも女官絡みの密通事件だったようで。

・誠仁親王の女官が二人出奔

・正親町天皇が「面目を失う」と評している

正親町天皇/wikipediaより引用

・世間の噂になった

・公家の久我通俊(通堅)が疑われている

・正親町天皇が「通俊を厳罰に処したい」と強く示した

という点が伝わっており、おそらくその手の不祥事だと思われます。

通俊は前久のいとこだったので、前久はなんとか軽い処分で済ませたかったようですが……最終的に、通俊は京都から追放されてしまいました。

その後は許されず、天正三年(1575年)に堺で亡くなっています。

まだ30代の若さだったようで、もしも冤罪だとしたら実に気の毒な話です。

歴史の流れに大きな影響を及ぼすものではありませんが、このような日常の事件を裁くのも、関白である前久の仕事でした。

では話を歴史の表舞台に戻しましょう。

本願寺を出て信長へ接近

将軍になった義昭は、その地位にふさわしい働きをしようと動き始めます。

兄の無念を晴らすため、三好三人衆らを討つことも含まれていたでしょう。

そこでまず「前久は兄上の殺害に一枚噛んでいるに違いない!!」(意訳)として、前久を朝廷から追い出してしまいました。

これはなぜかというと、当時の公家と武家の結びつきによります。

義昭は、近衛家にとっては政治的ライバルにあたる二条家との関係を深めていました。となると、前久は親戚ではあっても邪魔になります。

そんなわけで前久は関白の座も奪われてしまい、仕方なく縁戚の赤井直正や本願寺に身を寄せました。

赤井直正イメージ(絵・中川英明)

信長とは対立ポジションですね。

しかし、前久は信長と喧嘩するつもりはありませんでした。

義昭と信長の仲が険悪になり、信長を包囲する動きが見えてきた頃、本願寺を出ています。

信長にとっても、前久を味方につけるメリットは多々ありました。

前述の通り、義昭・二条家というラインができていましたので、信長としては同じ五摂家かつ筆頭格の近衛家の人間である前久は、非常に強力なカードになるわけです。

ここで多少恩を売っておき、あとは人柄や能力を見極め、問題がなければ手を結びたいところです。

そんなわけで天正三年(1575年)、信長の奏請により、前久は帰京することができました。

島津からの鷹は信長へ!?

その後、前久と信長は公私両面での付き合いを始めます。

織田信長/wikipediaより引用

歳も近く、共に鷹狩りを趣味としていたため、打ち解けるのも早かったようです。

物品や馬・鷹などをよく贈りあい、互いの獲物を自慢しあったりもしていたそうで。何それかわいい。

また、前久は鷹狩をテーマにした歌集『龍山公鷹百首』も編述しています。

自らも乗馬を趣味とすることもあって、馬術や馬具についても武家顔負けの慧眼をもっていたようです。

島津義久・島津義弘に対し、自ら選んだ馬具を送ったこともありました。

近衛家は九州に多くの荘園を持っていたため、九州各地の大名と代々のお付き合いが続いていたのですね。

その中でも島津氏との付き合いは密接なもので、前久と義久は長年に渡って文物のやり取りをしています。

島津義久像/wikipediaより引用

島津氏からは、名産の大鷹がよく贈られてきていたとか。しかし、それはいつも信長に所望されて、前久の手元には残らなかったといいます。

もちろんただカツアゲしたわけではなく、信長は前久に名馬をよく贈っていたそうですから、win-winといったところでしょう。

前久は信長から馬をもらうと、すぐに自ら試乗していたそうです。これもまた、なんとも微笑ましい話ですね。

石山本願寺との交渉役に抜擢

かくして信長の信頼を得た前久は、九州方面の大名や本願寺との連絡・折衝役を任されます。

薩摩に行った際はちょうど春だったこともあり、歌会や花見などでかなりのもてなしを受けていました。

一方で島津氏と伊東氏の戦に参戦しようとして、義久にきつく止められたこともあります。息子の近衛信伊にも似たようなエピソードがありますので、気性がよく似た父子だったようです。

天正八年(1580年)3月に始まった石山本願寺との交渉は難しいところでしたが、前久は本願寺のトップ・顕如の長男である教如を猶子にしていたため、いわば身内でした。

正親町天皇からの勅命による講和という形で現地へ向かっています。

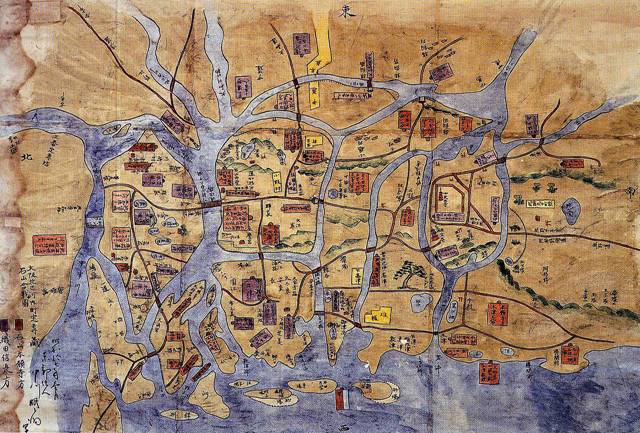

数多の川に囲まれ天然の要塞だった石山本願寺(石山合戦図)/wikipediaより引用

前久はあくまで”織田家の使者”ではなく、”天皇の命を受けた朝臣”として本願寺との交渉に臨んだのです。

既に石山本願寺と織田家の対立は十年近くに渡っており、その間に信長は延暦寺や長島本願寺に対して苛烈な対処をしていましたから、本願寺側が警戒するのも無理のないこと。

そこで信長は、身内かつ関白経験者の前久が実際の交渉にあたることによって、本願寺の面子を保ちつつ、心情を和らげる効果を期待したのでした。

本願寺側でも、この時点では長期戦を続けるのも厳しい状況になってきていました。

天正六年(1578年)の第二次木津川口の戦いにおいて、信長に味方した九鬼水軍が、本願寺に兵糧を運び入れていた毛利方の水軍に壊滅的な打撃を与えていたことなどが理由です。

九鬼水軍を率いた九鬼嘉隆/wikipediaより引用

天正八年閏3月に講和の方針がまとまりましたが、教如をはじめとした若い世代の中には、石山本願寺での籠城を続けるべきだとする人々もいました。

前久は引き続き、彼らの説得にもあたったものと思われます。

その苦労がたたってか、同年4月には腫物で交渉の現場からは身を引きました。

”腫物”とは、皮膚にできるしこりやコブ、膿が出るできものなどのことです。

現代でいえば、ストレスで肌荒れを起こしてしまったというところでしょうか。「たったそれだけで?」とも感じられますが、不浄を忌む公家社会では大事だったのでしょう。

前久は石山から引き上げ、教如に対しは手紙で「講和に応じなさい」と説得を続けます。

その甲斐あって、同年夏には教如派も石山から退去しました。

こうして前久は、信長にとって大きな役割を果たしたのです。

※続きは【次のページへ】をclick!