こちらは3ページ目になります。

1ページ目から読む場合は

【近衛前久の生涯】

をクリックお願いします。

甲州征伐へも同行

石山本願寺の説得に成功した近衛前久。

信長はことのほか喜んだらしく、

”信長殿から「天下が定まったら近衛家に一国あげるね!」(超訳)という約束を取り付けた”

と息子・信伊に当てた手紙の中で書かれています。

公的に有能で、私的にも馬が合う相手となれば、大盤振る舞いしたくなるのも自然な話ですね。

その後も信長の意向を受けて、大友・島津間の講和のために九州へ行ったり、【甲州征伐】に同行したりしています。

甲州征伐とは武田勝頼を滅ぼした一戦ですが、もちろん戦力としてではありません。

武田勝頼/wikipediaより引用

ハッキリとした同行理由は不明ながら、かつて謙信に期待をしてアテが外れた前久としては、感慨深いものがあったのではないでしょうか。

あくまで私見ですが、信長が甲州征伐の帰路において、富士山や周辺各地の名所を見てまわったことと関係があるかもしれません。

信長は出陣の時点で

「帰りは富士山を見に行こう。折角の機会だから、前久や馬術に長けた公家衆に、東国と富士山を見せてやるのも悪くない」

というようなことを考えていたのではないでしょうか。

富士山は竹取物語にも登場しますし、公家の間でも広く知られていたはずです。

このとき他に同行した公家は、

・日野輝資

・飛鳥井雅敦

・烏丸光宣

・正親町季秀

の四名です。

このうち飛鳥井雅敦以外の三名(前久を入れれば四名)は、信長が行った軍事パレード”京都御馬揃え”にも公家衆として参加していました。

-

京都御馬揃え|信長の家臣たちが勢揃いした軍事パレードは衣装もド派手だった

続きを見る

ということは、全員ある程度の体力や馬術を身につけていたはずです。

帰路で信長は軍を解散し、公家たちがどこで信長と別れたのかはよくわかりません。

そんなこんなで、織田家と近衛家の仲は長く続くかに見えました。

おそらく信長も前久も、それを望んでいたでしょう。

しかし、そこで大事件が起きてしまいます。

【本能寺の変】です――。

『真書太閤記 本能寺焼討之図』(渡辺延一作)/wikipediaより引用

本能寺の変

親友・朋友・戦友であった信長を突然失ってよほど悲嘆したのか。

前久は髪を落として僧になってしまいました。

豊臣秀吉や織田信孝からは「近衛邸から明智軍が発砲したらしいですね^^」(※イメージです)とあらぬ疑いをかけられてますし、つくづく争いの世が嫌になっていたことでしょう。

また、どさくさに紛れて

「近衛家ばかり信長に贔屓されてずるい! 信長がいなくなった今、領地を自分の家に分けてもらおう」

と考えた公家が何人かいたそうで、前久は京都で四面楚歌に近い状態でした。

信長が前久に与えた領地の中には、もともと別の家の土地だったところもあったようなので、こちらの場合はむしろ正当な主張ですが。

ともかく自分と家を守るため、その後の前久は徳川家康に近づいて庇護を求めています。

徳川家康/wikipediaより引用

このときもわざわざ浜松まで行っているので、フットワークの軽さは変わっていなかったようです。

天正十一年(1583年)には家康の取りなしで帰京が叶いましたが、翌天正十二年(1584年)には家康と秀吉の対立が深まってしまいます。

前久は早々に奈良へ避難。

【小牧・長久手の戦い】では大いに迷ったことでしょう。

政治上の駆け引きは得意でも、公家である前久には戦の経過までは読めません。

しかし日和見で終わるよりも、秀吉に賭けようと思ったのか。

息子・信伊を連れて美濃で対陣中の秀吉に陣中見舞いをするのです。

小牧・長久手の戦い

小牧・長久手の戦いにおいて、当初、戦闘で有利だったのは家康の方でした。

しかし、秀吉のほうが政治的には上でした。

『小牧長久手合戦図屏風』/wikipediaより引用

家康の立場は、”信長の次男である信雄の後ろ盾”というものだったことがポイントです。家康自身も信長の同盟者でしたし、これについては特に問題がありません。

秀吉はここで「戦で完勝できないなら、戦の大義名分をなくしてしまえばいい」という発想の大転換をしたのは戦国ファンにはお馴染みですね。

織田信雄と単独で講和交渉をすることによって、家康が兵を出す口実をなくしてしまうのです。

仕方なく家康は三河に帰り、事実上の敗北を容認。

秀吉への人質として次男・於義丸(後の結城秀康)を送り、秀吉・家康間の講和も成立しています。

ここで秀吉にとって重要になってくるのは、

「家康や他の東国大名を、どうやって自分に従わせるか?」

という点です。政治外交では上回ったものの、戦で勝ちきれなかった以上、他の手を使わなくてはなりません。

そこで目をつけたのが、自身の官位(官職と位階)を上げ、権威で他家を従わせることでした。

関白相論

足軽とか農民の出身と言われる豊臣秀吉。

元の身分が低すぎるため、いきなり高い位をもらうと逆に反感を招いてしまいます。

まずは従五位下・左近衛権少将という公卿の入り口でもある官位を獲得。

そこから急激に官位を上げていき、公家たちもそれに伴って押し上げられていきました。

前久に近いところでですと、

豊臣秀吉が権大納言→内大臣

近衛信伊が内大臣→右大臣

二条昭実が右大臣→左大臣

といったように、一つずつずれていったのです。

その後、秀吉と親密にしていた菊亭晴季が右大臣を望んだため、

近衛信伊が右大臣→左大臣

二条昭実が左大臣→関白

となりました。

さらに秀吉は「信長様が右大臣という官職を頂いた後にあのようなことが起きたので、右大臣は縁起が悪い。右大臣を飛ばして左大臣を頂きたい」と言い出します。

これは信伊に「左大臣の座をよこせ!」と言っているも同然。

さらにいえば、左大臣の上は関白しかないのですから、二条昭実の官位も危なくなってきます。

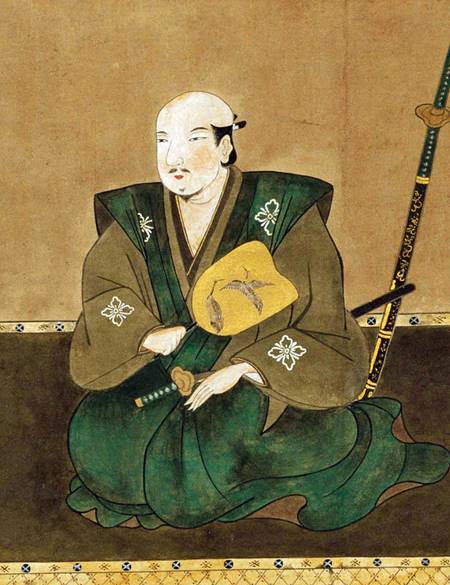

二条昭実/wikipediaより引用

ここで信伊が昭実に「関白を譲ってほしい」と言い、二人の間で少々揉めました。

【関白相論】と呼ばれているやり取りです。

つくべき官位がなければ、無位無官になってしまう。信伊は当時21歳という若さですし、そうなるわけにはいきません。

しかし昭実もそれは同じ。「二条家では関白が一年以内に辞めた例はないので」と言い返しています。

そんな中、秀吉はこう言い出します。

「信長様が前久殿に贈ったという刀を見せていただきたい」

これはどういうことか?

というと「信長様の遺品と関白の地位を譲ってくれれば、近衛家の味方をしてもいい」という裏取引の提案です。

前久も、さすがに最初は突っぱねますが、財力に物を言わせて秀吉が畳み掛けてきます。

「一度関白にしてくれれば、その後、一年以内に信伊殿へお譲りする。近衛家の知行を1000石増やし、他の四摂家についても500石増やしましょう」

こうしたプレッシャーに耐えきれず、前久はやむなく秀吉を猶子としました。

秀吉の関白就任を認めたも同然です。

※続きは【次のページへ】をclick!