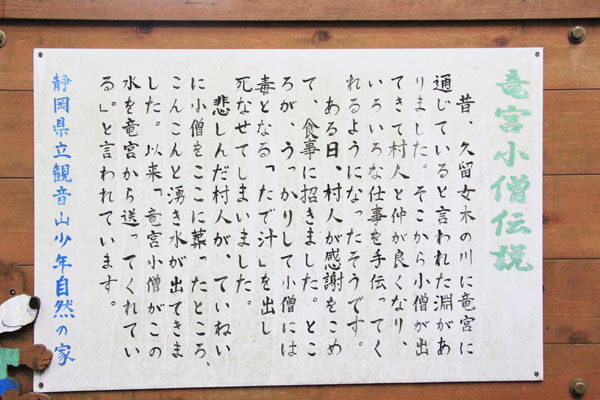

竜宮小僧伝説

昔、久留女木の川に竜宮に通じていると言われた渕がありました。

そこから小僧が出てきて村人と仲が良くなり、いろいろな仕事を手伝ってくれるようになったそうです。

ある日、村人が感謝をこめて、食事に招きました。ところが、うっかりして小僧には毒となる「たで汁」を出して死なせてしまいました。

悲しんだ村人が、ていねいに小僧をここに葬ったところ、こんこんと湧き水が出てきました。

以来「竜宮小僧がこの水を竜宮から送ってくれている。」と言われています。

静岡県立観音山少年自然の家

2017年大河ドラマ『おんな城主 直虎』で語り(ナレーション)を務める中村梅雀さん。

歌舞伎役者として、また俳優として。温かみのある見た目に違わぬ、落ち着き、そして優しい声は、さぞかし作品に不思議な奥行きを与えてくれるであろう。

ナレーションは大河に欠かせない重要な出汁みたいな存在だが、さて、その中村梅雀さん、今回は単なる語り部ではなくある役どころで進めることになる。

それが冒頭で記した「龍宮小僧」だ。

いかにも怪しげな、この小僧とは一体なんのことなのか?

今でも水が湧き出る龍宮小僧の墓

龍宮小僧とは、お察しのとおり人間ではない。

河童である。

むろん伝説であるが、直虎の地元・久留女木川の川合渕の底にある龍宮城から出てきて、田植えを手伝ってくれたりする存在だ。

東北地方の「座敷わらし」のように常に家にいるわけではないが、似たような存在で地元では愛されており、植物の蓼(タデ)が嫌いで、食べると生死に関わるのは冒頭の説明通り。

龍宮小僧の墓

龍宮小僧の墓からは今でも水が湧き出ており、

久留女木の棚田

「久留女木の棚田」に流れ込んでいる。

この地は平安末期から開墾が始まったという。

そして、本格的に新田開発が進められたのは戦国時代のこと。ときの支配者は井伊直盛(井伊直虎の父)であった。

如意院(浜松市北区引佐町東久留女木)

井伊家とは関係の深いこの地。

直盛の母(井伊直虎の祖母)である浄心院は、討死した夫・井伊直宗(井伊直虎の祖父)の菩提を弔うため、久留女木に如意院を建てた。

息子の直盛は、母・浄心院のお世話をした村人に対し「隠居免」と称して年貢を免除したので、村人は寺の世話をしながら年貢のかからない新田(久留女木の棚田)を積極的に開発。

もともと同村は「久留女木鮎」とも呼ばれる鮎を年貢として収めるような山間部の貧しい集落で、新田開発によって米を得られることは、村人にとって大変喜ばしいことであった。

それは娘・井伊直虎の代になっても変わらなかった。

村人たちは引き続き「久留女木の棚田」の開墾を進めており、その縁は現在まで続く。なんと、ドラマのロケ地に選ばれたのだ。

昔ながらののどかな棚田。そんな風景が作品のイメージにピッタリ合ったのだろう。

普段は9月に稲刈りをするが、ロケーション撮影が2016年10月と決まったので、今年は成長の遅い稲を植えて撮影に対応させたという。

浄心院の墓

龍宮小僧が棲んでいた「川合渕」

話を龍宮小僧に戻そう。

以下の写真が、龍宮小僧が棲んでいたとされる「川合渕」である。

川合渕

2本の川の合流地点に出来た淵で「久留女木」という地名の語源にもなっており、内山眞龍氏の『遠江風土記傳』と、柳田國男氏による書き下し文では以下のように記されている。

「古老曰昔行基菩薩行化諸國歸古鄕問老婆曰汝應洗衣乎答曰今將植田苗故無洗衣暇菩薩曰我將代汝植田苗造藁偶人毎田置之偶人忽植田去自水ロ流川反轉而止此所故曰久留女木」

【柳田國男による書き下し文】古老曰く、昔行基菩薩、諸国を行化して古鄕に歸る。老婆に問うて曰ふ。汝應に衣を洗ふべきや。答へて曰ふ、今まさに田の苗を殖ゑんとす、故に衣(を洗ふ)の暇無しと。菩薩いへらく、我將に汝に代りて田の苗を殖ゑんと、藁の偶人を造って田毎に之を置く。偶人忽ちに田を殖ゑ去つて水口より川に流れ、反轉して此處に止まる。故に久留女木と謂ふなりと。

【意訳】行基は、中田村(現・浜松市北区引佐町四方浄)出身で、里帰りした時、母親が「田植えで忙しくて洗濯する時間がない」と言うと、行基は藁人形(紙人形)を作った。その人形は母親の姿となり、田植えをし、植え終わると、自ら川へ行って流された。その時、反転して留まった場所を「久留女木」という。

川合渕の川の合流地点に木の枝を投げ込むと、クルクルと回りながら、その場所にとどまったという。

「くるめ(眩、転)く(物がクルクル回る)」が「くるめき」になったのであろう。

また、「(川が)大きく蛇行する」ことも「くるめく」と言うので、こちらが語源なのかもしれない。

ちなみに、川の合流地点は音が大きいことから、「轟、等々力(とどろき)」(「とどろく」→「とどろき」)という地名が付けられることもある。

親孝行な娘を助けた川合渕の大蛇(龍)

また、この川合渕には、親孝行な娘を助けた大蛇(優鉢羅龍王)が棲んでいるとの伝説もある(八大龍王の優鉢羅龍王は、青蓮華龍王ともいい、青蓮華を生ずる池に棲むという)。

言い伝えの内容は、こうだ。

病気で3年間寝たきりの樵(きこり)の父親にかわって、娘の千代が山の仕事(木の伐採、炭焼き)をして生計を立てていた。

ある日、薬が切れたので、いつものように四方浄に住む医者へ薬をもらいに行くと、天気が急変して大雨となり、川合渕に架かる橋が流されて家に帰れなくなった。

「早く薬を飲ませないと。困ったわ」

とつぶやくと、上流から丸太が流れてきて、千代の前で90度回転して即席の橋が出来た。

千代は無事に川を渡り振り返ると、その丸太は大蛇であり、川に潜っていくところだったという。

話を聞いた村人は、大蛇が親孝行な娘を助けたと考え「大蛇塚」を築き、大蛇の面をかぶって笛や太鼓のお囃子に合わせて踊る「大蛇踊り」を始めたという。

現在は「川合渕まつり」と称し、7月の第一土曜日に川合渕公園で「大蛇踊り」が披露される。

椎ヶ脇神社

川の合流地点には、「川合」「轟」以外にも、「落合」「二俣」「古戸」などの名前がつけられ、神社が建てられることが多い。

この神社を「川合社」といい、鴨川と高野川の合流地点に建てられた「賀茂御祖神社」(通称:下鴨神社・京都市左京区下鴨泉川町)が有名である。

浜松市天竜区二俣町鹿島にある椎ヶ脇神社(式内・猪家神社の論社)は、二俣城の向かいにある川合社で「椎ケ淵」の断崖絶壁の上に生えていた椎の巨木の脇にあることから「椎ヶ脇神社」という。

ご祭神は、闇淤加美神(くらおかみのかみ)とも椎河大龍王(しいがだいりゅうおう)ともいい、この椎ケ淵には「貸椀伝説」がある。

「貸椀伝説」というのは、「川の淵の底が龍宮城に繋がっていて、冠婚葬祭などで人が集まり、多くの膳椀が必要となった時に、淵の畔に必要な膳椀の数を書いた紙を置いておくと、龍宮城の「龍人」(「龍神」の遣い)が、翌日、膳椀を貸してくれる」というもの。

椀は当然使った後に返すのだが、数が減っていたり、「龍宮城から借りた」と明かすと、それ以降はもう貸してくれないという。

鰻井戸

「貸椀伝説」は、昔から遠州各地にあった。

たとえば、井伊谷の城山の西麓に「鰻井戸」があるが、以前は「鰻様が棲む龍宮井戸」と呼んでいて、「貸椀伝説」が残っている。

龍宮小僧も、淵の底の龍宮城から来て人助けをすることから、民俗学的には「河童伝説」ではなく「貸椀伝説のバリエーション」と捉えられることが多い。

木地屋敷

龍宮小僧は河童であり、河童は水神の河伯(かはく・中国の黄河の神、日本では天白神)のなれの果ての姿であるから、遺体から水が湧き出るのだという。

また「お椀を貸してくれる龍宮城の龍人(河童)」を「山窩(サンカ)」や「山の民」だとする説もある。

だとすれば、膳椀だけに「木地師」であろうか。木地師は轆轤(ろくろ)を用いて椀などの木製品を製造する職人集団で「轆轤師」とも呼ばれる。

「貸椀伝説」の正体は、「塩と膳椀を川の淵に横の広い河原で交換した」ということであろう。

木地師は基本的に木を求めて渡り歩き、一箇所には留まらないから、その住居も(上の写真のように)簡素である。

また、突然いなくなるのは「木がなくなったから」であるが、それが伝説にもあるように「蓼汁を食べさせたから」とか「返した膳椀の数が少なかったから」と解釈されたのであろう。

【参考文献】柳田國男『桃太郎の誕生』「龍宮小憎」/国立国会図書館デジタル