女性が主人公、しかも戦国時代ということで話題になった大河ドラマ『おんな城主 直虎』。

魑魅魍魎の戦乱期をいかにして生き抜くか?

というテーマが重要な要素の一つであったが、実は史実において井伊直虎よりもはるかに格上だった女城主が同時代に、しかも直虎のすぐ側で生きていた。

寿桂尼(じゅけいに)である。

京都の公家出身でもあり、今川義元の実母でもあり、更には桶狭間の戦いで息子亡き後に駿河という大国を実質的にまとめた凄腕でもある彼女。

武田信玄の駿河侵攻を躊躇させるなど、その功績は直虎を霞ませてしまうほどの女傑であり、実際、直虎の生き方にも影響を与えたという。

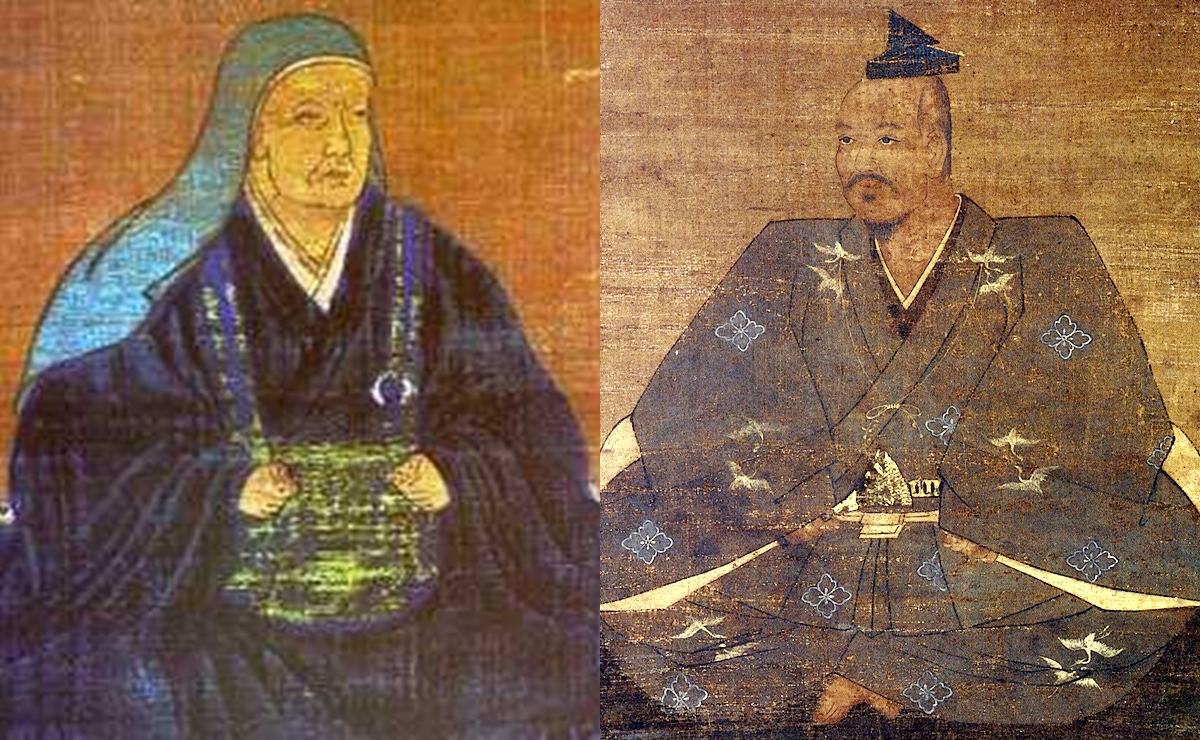

寿桂尼/wikipediaより引用

本稿では、永禄11年(1568年)3月14日が命日となる、寿桂尼の生涯を振り返ってみよう。

今川仮名目録の制定にも携わった駿河の尼御台

今川家の9代宗主・今川氏親の正室だった寿桂尼。

彼女は自身の夫である氏親のみならず、

9代今川氏親

10代今川氏輝(息子)

11代今川義元(息子)

12代今川氏真(孫)

と四代にわたって同家の政務を補佐してきた。

期間にして約50年(1516年~1568年)。

ときに彼女は「駿河の尼御台(あまみだい)」とか「女戦国大名」と称され、領主となる直虎も手本にしたというほどの女性だ。

山科言継の日記『言継卿記(ときつぐきょうき)』によれば、「大方(おおかた)」とも呼ばれていたそうで、夫・氏親の死後は剃髪(出家)して「瑞光院寿桂尼(ずいこういんじゅけいに)」と名乗った。

寿桂尼は、もともと公家(藤原北家勧修寺流の中御門家)の出である。

父親は権大納言・中御門9代宣胤(のぶたね)。

生年は不明で、結婚した年も10代説と20代説があるが、いずれにせよ夫・氏親との間には7人(4人の息子と3人の娘)の子をもうけ、夫婦仲が良かったことや、同家を補佐したことを感じさせる記録も残されている。

『宗長手記』の中にこんな一節がある。

「喬山も十ヶ年先より御心も御中風気につきて、御成敗の様も、調儀の御思案も、いかにぞやと承及候」(宗長『宗長手記』)

【大意】 今川氏親(戒名の「増善寺殿喬山紹僖大禅定門」から「喬山」と記される)は、10年前から「中風」(現在では、脳卒中の後遺症である半身不随や言語障害、手足の痺れ、麻痺などを指す)にかかられたようで、この状態で、御成敗(執務)や調儀(策略)の構想がしっかりと出来るのだろうかと思う。

晩年には寝たきりであった夫の氏親。

不思議なのは、命日の6月23日から2ヶ月前ほど前の大永6年(1526)4月14日に、分国法【今川仮名目録】を制定していることである。

今川仮名目録は、漢文ではなく仮名交じり文であるから、女性の手によるものだとして、寿桂尼が大きく関わったと考えられてきたが、最近、「他氏の分国法にも仮名交じり文のものがあるから、女性関与の証拠とはならない」とする異説が出された。

とはいえ、宗長が日記の中で心配していたように、寝たきりの人間が一人で法を立案し、公布するのは不可能であろう。

ゆえに妻・寿桂尼の協力があったことは想像に難くない。

「戦国大名」の定義(条件)が「分国法(独自の法律)の制定」だとすれば、今川氏は、氏親の代でなったことになる。

あるいは今川義元の【今川仮名目録追加】で室町幕府の守護不入を否認して独立色を強めていることから、これにより完全なる「戦国大名」に変貌したとも見ることができるが、いずれにせよ寿桂尼の存在があったのは確かだ。

菩提寺・龍雲寺の案内板と歌碑

北条政子と井伊直虎そして寿桂尼で静岡の三大女傑

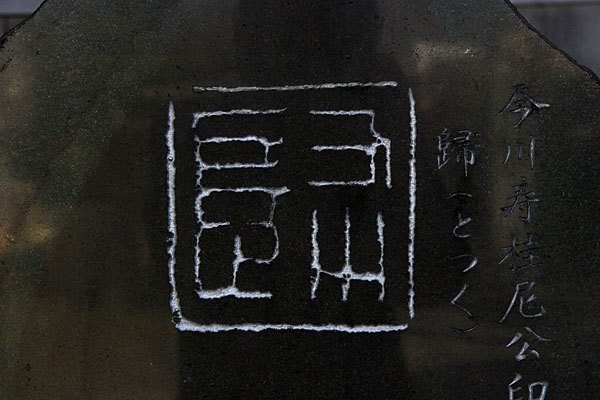

氏親が病死し、14歳の長男・今川氏輝が家督を継ぐと、それからの2年間は寿桂尼が自身の黒印

◆歸(かえる・とつぐ)……「帰」の旧字体で印の大きさは3cm四方

を用いて公文書を発給している。

彼女の発給文書は25通が確認されており、このうち13通が氏輝の代に出されたものだ。

このため彼女は「女戦国大名」(命名:今川氏研究者の久保田昌希氏)とか「駿府の尼御台(あまみだい)」とも呼ばれており、尼将軍・北条政子や女地頭・井伊直虎と共に「静岡の三大女傑」と名付けていいかもしれない。

「歸」印

この「歸」印は、嫁入り時に父・中御門宣胤が与えた物だとされている。

結婚する娘に、離婚を示すような「帰(かえ)る」という文字は普通はありえない。

つまりは「何かあったら(例えば駿府で戦いが起きたら)帰ってきていいんだよ」という親心とも、「夫(今川氏親)と共に京へ帰ってこい。その時は、そなたの夫が将軍に成るときだ」(今川家は将軍の継承権を持つ名家である)という意味ともとれる。

歴史作家・永井路子氏は「帰(とつ)ぐ」と読み、出典は『詩経』の「桃夭」という漢詩だとしている。

「桃夭」は、高校の教科書にも載っている有名な詩で、桃の木の一年の変化(花が咲く→実が生る→葉が生い茂る)を、家の変化(花(新妻が来る)→実(子供が生まれる)→葉(家族や子孫が繁栄する))に例えて、嫁入りを祝福し、その後の生活の幸せを願う詩である※記事末に掲載。

義元と良真の間に「花蔵の乱」が起き

天文5年(1536年)のことだ。

小田原城の歌会から帰ってきた宗主・氏輝と次男・彦五郎が同日(3月17日)に突然亡くなった。

死因の真相は不明で、以下のように諸説ある。

①疫病説

②毒殺説(武田の忍者による毒殺)

③入水自殺説(今川氏系図に「為氏輝入水、今川怨霊也」とある)

真っ先に疑うべき北条は、娘の瑞渓院が北条氏康の正室となったばかりで両国の関係は良好だった。

北条氏康/wikipediaより引用

「氏輝と彦五郎が倒れた」という一報を聞いた北条氏自身が建長寺や円覚寺の僧侶に病気治癒の祈祷をさせていることからも、北条氏に遅効性の毒をもられたなどが原因でないことは確かだろう。

ともかく宗主・氏輝が24歳という若さで死んでしまったため、五男・栴岳承芳(寿桂尼にとっては三男)を還俗させて「義元」と名乗らせた。

11代今川義元の誕生である。

しかし、直後に紛争は起きた。

側室(福島氏の娘)の子である三男・玄広恵探が還俗して「良真」と名乗り、家督争いが始まったのだ。

以前は、「花倉(地名)を舞台とする局地的な内乱(相続争い)」だとして、地名を用いた「花倉の乱」と呼ばれたが、現在では「花蔵殿(玄広恵探・今川良真のこと)の異議申し立てにより今川家が二分し、北条氏や武田氏も関与した大乱」だとして、人名を用いて「花蔵の乱」と表記される。

家督争いの舞台となった花倉城案内版

表向の原因は「三男がいるのに、五男が継ぐのは継承順に反する」だったが、実際は、家督を継いだ義元が外交方針を「親北条」から「親武田」に変えたことへの反発とも考えられる。

当然ながら、寿桂尼は実子・義元を支援するかのように思われた。

寿桂尼が義元の反目に回ったのは親北条氏だったから?

奇妙なことに寿桂尼は、戦い(花倉の乱)が始まるや氏親と側室の子である今川良真を支持した。

武田家の駒井高白斎が、用務日誌を基に著したとされる『甲陽日記(高白斎記)』の中に「花蔵ト同心シテ」という記述がある通り、息子の反目に回ったのだ。

花倉

花倉案内板

どうも彼女は、娘の瑞渓院が北条氏康の正室であることからも「親北条」派である一方、武田氏については実子・氏輝&彦五郎を殺したのではないかと疑っていたようで、親武田の義元ではなく、親北条の良真と意見が一致したもよう。

ともすれば骨肉の争いで今川家の弱体化に繋がりかねないこの戦いは、太原雪斎などを従えていた義元の勝利ですぐに解決した。

長引けば、北条や武田が大々的に介入してきて、両者に乗っ取られる危険性も高く、実際、義元は武田信虎の支援を得ていたともいう(『甲陽軍鑑』より)。

武田信虎/wikipediaより引用

なお、同時期に武田信玄は将軍・足利義晴から「晴」の一字を賜って武田晴信となり、更には今川氏の仲介で左大臣・転法輪三条公頼の次女である三条の方(三条夫人)と結婚している。

戦いに敗れた福島越前守は、武田家家臣・前嶋氏を頼って甲斐に落ち延びるが、武田信虎の命を受けた小山田信有に討ち取られて、反義元の前嶋一門は成敗された。

今川義元と太原雪斎は、抗争を繰り返してきた武田氏との和睦を実現させ、天文6年(「花蔵の乱」の翌1537年)2月には、武田信虎の娘を嫁に迎え入れる。

一方、これまで仲の良かった北条氏は、この結婚を「非」とし、今川氏との同盟を破棄、同年2月26日、河東(富士川以東の地域)に向けて出兵した。

俗に【河東の乱】という。

戦いは長引き、天文14年(1545年)にようやく終結した。

以上のことから義元の駿河治世における寿桂尼は、不遇であったと思われるかもしれないが、戦いを終えれば決してそんなことはなかった。

今川家で預かる人質女性をおもてなし

海道一の弓取りと称された大名・今川家には、配下の諸家から多くの人質女性が駿府今川館に送り込まれていた。

肩身の狭い上級権力者の家で、彼女らを歓待したのが寿桂尼である。

彼女は自身の屋敷に人質女性らを呼び寄せ、香炉で香木を焚き、「十炷香」などのゲームを行いながらリラックスさせたとおいう。

同時に諸家の情報を聞き出す政治活動(諜報活動)をしていたというからぬかりない。

また、今川氏真などの孫達を連れて、よく油山温泉(安倍川の支流である油山川上流)へ湯治に行っていたとも伝わる。

一方の義元は、花蔵の乱を制した後の宗主就任後は戦いの日々であった。

今川義元(高徳院蔵)/wikipediaより引用

親武田の外交政策によって北条との争乱に突入し、その後、甲相駿三国同盟を結び、西へ勢力範囲を伸ばしていく。

義元の人生前期(僧・栴岳承芳の時代)を「静」とすれば、人生後期はまさに「動」であろう。

そして、太原雪斎が遷化(僧侶が亡くなること)し、永禄3年(1560)の【桶狭間の戦い】で義元は討死。

寿桂尼の真骨頂が発揮されるのは、この頃からだ。

新宗主となる今川氏真が、奸臣・三浦右衛門佐真明(三浦義鎮)の言いなりで「このままでは今川の先行きが不安だ」として、再び政治に関与し始めたのだ。

義元というカリスマを失い混乱していた家臣団をまとめたのも、全ては彼女の手腕によるものだった。

そして信玄と家康の侵攻が始まった

永禄8年(1565)、井伊直虎が、井伊家の宗主(女地頭)となった。

このとき上級権力者の今川氏真に挨拶に駿府まで行ったと考えられる。そして、寿桂尼に会ったであろう。

彼女と同様に井伊直虎も『井伊家の男が幼い虎松以外はいなくなっちゃったんだもん。こうするより、しかたがないじゃないの』と割り切って女地頭に就任したのかもしれない。

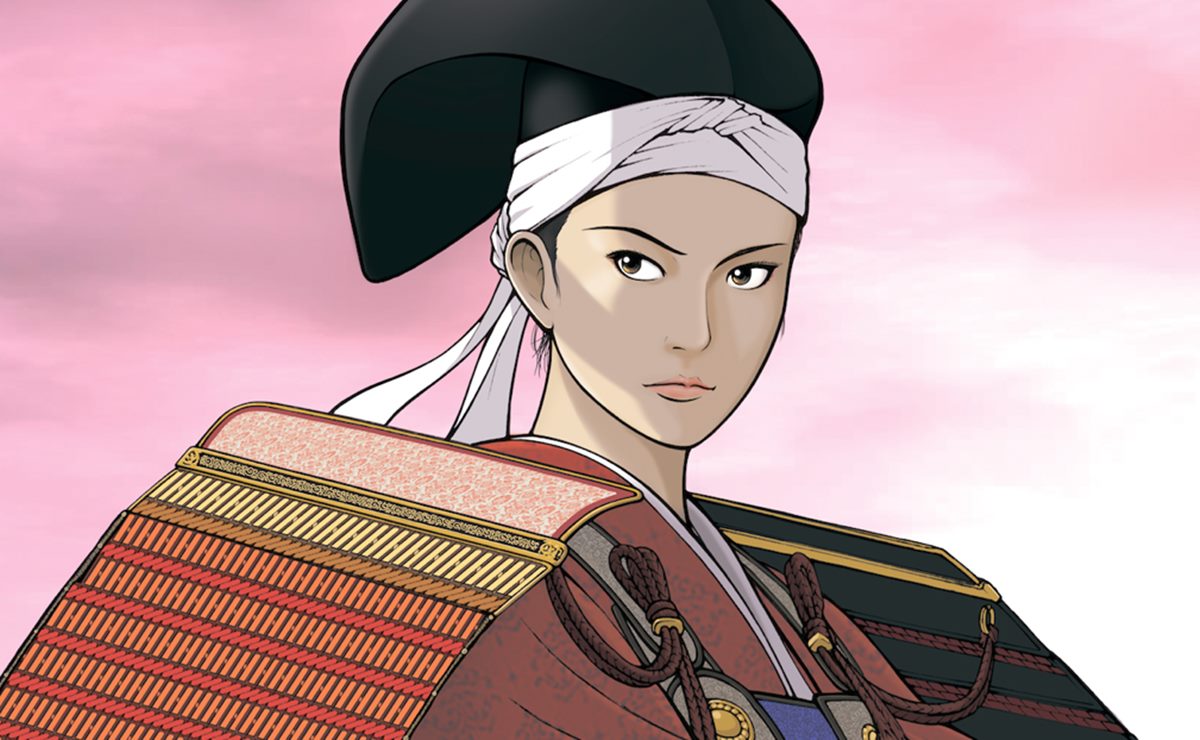

絵・富永商太

直虎の場合は、宗家の娘にして一人っ子だったので、「その日は突然やって来た」というよりも、幼い頃から、あるいは「次郎法師」という男の名前を付けられた頃から、『いつか宗主(地頭)になる日が来るかもしれない』と覚悟していた可能性もある。

その点は寿桂尼のケースと完全一致とは言えない。

また、通説では、寿桂尼は母性を権力の源泉として家を束ねる女戦国大名で、直虎は男として生きた女地頭であって、タイプが異なるとする。

しかし、駿府での寿桂尼との対話は、意義深いものであったハズだ。女性が城主になるための心得も学べたであろう。

そして永禄11年(1568)3月14日。

氏親、氏輝、義元、氏真の四代に渡って、今川氏の政務を補佐したゴッドマザー・寿桂尼は他界した。

享年は不明で、アラウンドエイティ(80歳前後)と考えられている。

今川の将来を心配していた彼女は「死しても今川の守護たらん」と、今川館の鬼門(艮・うしとら)に葬られることを希望。

晩年は今川館の東北にある龍雲寺(静岡県静岡市葵区沓谷3丁目)で過ごしたという。

彼女の墓は、龍雲寺の裏山(谷津山の北麓)にある。

本来であれば、今川館の北西、安倍川を越えた慈悲尾(しいのお)にある夫・氏親の菩提寺である増善寺の夫の墓の横に葬られたであろうに、彼女は夫よりも、今川家の将来を選んだのだ。

不安を感じていたのである。

心配していたのである。

今川家を、そして、おばあちゃん子の宗主・今川氏真を……。

寿桂尼が亡くなった年の冬、寿桂尼の支持や応援がなくなったからか、直虎は、氏真に地頭職を解任された。

そして、その解任の約1ヶ月後。

西から徳川家康、東から武田信玄が今川領に侵攻してきた。

寿桂尼の墓所までの参道は、標識があるものの心細い

谷津山麓の墓所

信玄「寿桂尼が生きてるうちは駿河国を攻められない」

武田信玄が

「寿桂尼の生きているうちは駿河国を攻められない」

と言ったという俗説がある。

実際、寿桂尼が亡くなった年(1568年)の12月、駿河国への侵攻を開始しているのであるから、あながち大げさな話ではないだろう。

寿桂尼(左)と武田信玄/wikipediaより引用

信玄は駿府に入ると、まず今川館の鬼門を封じている龍雲寺を攻撃。

今川氏親が整備したという七堂伽藍を焼き、寿桂尼の墓を壊し、住職を殺害して、鬼門である東北から今川館に攻め込んだ。

「東の京」「東の都」と称された美しい駿府の街は焼かれ、宗主・今川氏真は駿河国を捨てて、遠江国(掛川城)に落ち延びたが、徳川家康に攻められ、結局は北条氏を頼って相模国へ逃げている。

この時点で、戦国大名としての今川氏は滅びたとされる(今川氏真は生き延びる)。

今川氏真/wikipediaより引用

同家の滅亡を見ないですんだ寿桂尼は幸せだったのか。

信玄に壊された墓は、その後いったん修復されると、昭和時代の山崩れで再び破壊、墓石も割れた。今はまた直されているが、現在は空輪が無い「四輪塔」である。

また、墓は、今川館がある南西を向いていたが、現在の墓は北を向いている。

2017年大河ドラマ「おんな城主 直虎」のポスター(制作:古屋遙)のテーマは「戦う花」。

「美しい花は厳しい環境の中ではかなく散りますが、生態系とともに変化し、未来にしぶとく種を残していく。それが本当の強さだと言わんばかりに…。

直虎という女性の人生は、願いは、彼女の死をもって終わりではなく、それを受け継いだ者たちによって未来へと続いていく。

そんな力強く生き伸びる主人公の姿を、「戦う花」に託した作品となっています。」(NHK「おんな城主 直虎」公式サイト)

男性になろうとした直虎は未婚で、子を産んでいないが、母性を強く打ち出した寿桂尼は、多くの子を産んだ。

子供たちの体には、今川家の血だけではなく、中御門家の血も流れている。

その本家(中御門家)の宜子氏が、当

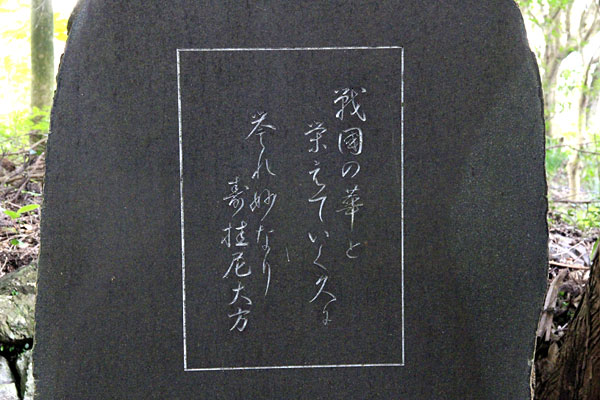

中御門宜子歌碑

戦国の華と栄えていく久尓誉れ妙なり 寿桂尼大方

中御門宜子

歸ぎ来し駿河の国を見守りてしづまりいます 寿桂尼大方

中御門宜子

※中御門宜子:従二位、勲二等、侯爵・中御門経恭(1888-1954/男爵・中御門経隆の次男)の長女。平田克己(伯爵・平田栄二の長男)夫人。能楽師。

「じつはこの中御門家では戦国初期、一人の娘を駿河の大名今川氏親に嫁がせている。

公家の姫君ながら、夫を助け、今川家と都の公家との橋渡しをつとめた。

彼女が産んだのが義元であり、織田信長の奇襲を受けて惨死したため、とかく愚将と思われがちだが、決してそうではない。

今川家は氏親、義元時代、日本で屈指の先進的政策を次々に手がけた大名だった。

そして氏親の死後、寿桂尼と呼ばれた中御門家の姫君は、義元と共に、今川王国を築いていったのである。

しかも義元の死後は、「戦国の女大名」と呼ばれて今川家を取りしきり、彼女の在世中は、さすがの武田信玄も今川家に進攻することができなかった。

私はかつて彼女の生涯を『姫の戦国』という題で書いたことがある。

そしてふしぎなことに、中御門経之の後裔である中御門宜子(たかこ)氏とも御縁が繋がった。

宜子氏は戦争中、満州(現在の中国東北地方)に居られ、敗戦後は幼い令息を連れて、かの地を脱出。

日本に戻られてから、数少ない女能楽師として観世流家元から認められて舞台にも立たれ、多くの門下生を育てあげた。

経之の史料のコピーも宜子氏から頂いている。

寿桂尼から経之、そして宜子氏へ、とこれも長い歴史の経(たていと)として語り継がれる一族かもしれない。」

(永井路子『岩倉具視 言葉の皮を剥きながら』「あとがき」)

あわせて読みたい関連記事

-

井伊直虎の生涯|今川家や武田家などの強国に翻弄された女城主の生き様

続きを見る

-

北条氏康の生涯|信玄や謙信と渡りあい関東を制した相模の獅子 その事績

続きを見る

-

今川義元の生涯|“海道一の弓取り”と呼ばれる名門武士の実力とは?

続きを見る

-

桶狭間の戦い|なぜ信長は勝てたのか『信長公記』の流れを振り返る

続きを見る

-

義元を支えた黒衣の宰相「太原雪斎」武田や北条と渡り合い今川を躍進させる

続きを見る

【桃夭・原文】

桃之夭夭 (桃の夭夭(ようよう)たる)

灼灼其華 (灼灼(しゃくしゃく)たる其の華)

之子于帰 (之の子、于(ゆ)き帰(とつ)ぐ)

宜其室家 (其の室家(しっか)に宜しからん)

桃之夭夭 (桃の夭夭たる)

有蕡其実 (蕡(ふん)たる有り其の実)

之子于帰 (之の子、于き帰ぐ)

宜其家室 (其の家室(かしつ)に宜しからん)

桃之夭夭 (桃の夭夭たる)

其葉蓁蓁 (其の葉、蓁蓁(しんしん)たり)

之子于帰 (之の子、于き帰ぐ)

宜其家人 (其の家人(かじん)に宜しからん)

【桃夭・現代語訳】

桃の木の若々しさよ。

燃えるように盛んに咲く桃の花よ。

(その花のように若くて美しい)この子が嫁いでいく。

その嫁ぎ先の家にふさわしいだろう。

桃の木の若々しさよ。

はち切れんばかりにたわわに実る桃の実よ。

(その実のように子宝に恵まれるであろう)この子が嫁いでいく。

その嫁ぎ先の家にふさわしいだろう。

桃の木の若々しさよ。

盛んに茂る桃の葉よ。

(その葉のように栄える家族や子孫を持つであろう)この子が嫁いでいく。

その嫁ぎ先の人にふさわしいだろう。