日本史上、この人以上の相撲好きはいない!

そう断言してもよさそな戦国武将がいます。

誰あろう、織田信長です――。

大河ドラマ『おんな城主 直虎』でも、今川氏真が、

「美丈夫よる相撲観戦プラン」

を開き、織田信長を接待していました。

ドラマの描写は史実に着想を得ていたのですが、では、実際にどれほど好きだったのか?

天正6年(1578年)2月29日は織田信長が安土城に300人の力士を集めて相撲を観戦した日。

デーモン閣下や貴乃花親方にも負けないであろう、相撲好きな足跡を追ってみました。

※以下は織田信長と今川氏真の関連記事となります

-

史実の織田信長はどんな人物?麒麟がくる・どうする家康との違いは?

続きを見る

-

今川氏真は愚将か名将か~仇敵だった家康や信長と友好的でいた理由

続きを見る

お好きな項目に飛べる目次

お好きな項目に飛べる目次

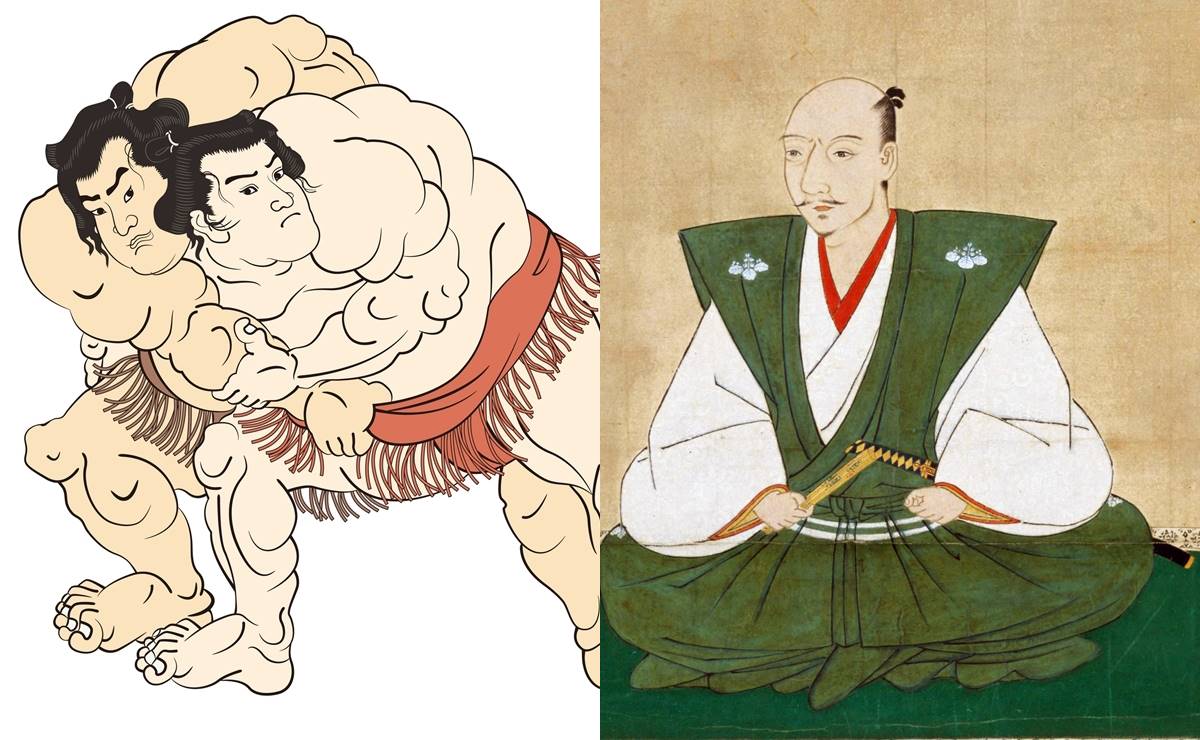

相撲は鍛錬に最適!

日々戦いに明け暮れる戦国武士にとって、相撲は神事や見世物としてとどまらず、身体訓練という意味もありました。

「武士たるもの、日々相撲を取って体を鍛えてなければらない!」

そんな考え方が浸透しており、源頼朝もことのほか相撲を好みました。

こうした相撲を「武家相撲」と呼びます。

-

源頼朝が伊豆に流され鎌倉幕府を立ち上げるまでの生涯53年とは?

続きを見る

室町幕府の将軍たちは武よりも文治主義、雅な文化を好んだため、さほど相撲に関心を示しませんでした。

一方で、地方大名は相変わらず相撲を好みました。

そんな大名の中でも、相撲にどっぷりとハマったのが織田信長です。

信長はコレクター体質というか、マニアックというか、ハマったものはとことん極めたいと考えます。

馬も好きで、集めまくりました。

相撲の名人も、信長の命令のもと、続々と集められたのです。

ともかく相撲には、様々な効能があります。

・力自慢の者をスカウトできる!

・神事であるから邪気を祓うことも期待できる!

・興行を皆で見ることで盛り上がって楽しい!

・福利厚生の一環にもなる!

・派手なイベントを開催することで、実力を見せ付ける!

スカウトであり、イベントであり、神事でもある、そんな相撲を信長が愛するのも、納得できます。

信長、上覧相撲やるってよ

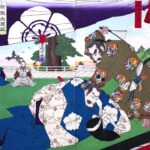

信長は元亀元年(1570年)から天正9年(1581年)まで、盛んに上覧相撲を行いました。

本能寺の変で横死するのが1582年ですから、その前年までですね。

-

なぜ光秀は信長を裏切ったか「本能寺の変」諸説検証で浮かぶ有力説は

続きを見る

当然ながら、もし生き永らえていれば、さらに盛大に行っていたことでしょう。

当初は江州(近江)中から腕自慢のものを集めていたのが、次第に京都や他の地域からも呼び寄せるようになり、最大規模は、天正6年(1578年)8月15日、安土にて。

実に参加者は1,500名です。

信長は午前8時から午後6時まで、ずっと観戦していました。

これだけの長時間、ずっと相撲が取られていたと考えると驚きでしょう。

信長はイベントが好きです。馬揃えも大々的に行いました。

-

信長の軍事パレード「京都御馬揃え」はメンツも衣装もド派手過ぎ

続きを見る

戦乱の世においても、広大な地域から、大勢の相撲名人を集めるということは、彼がどれだけの力を持っているか世間に示す意味合いもありました。

考えてみてもください。

1,500名集まった相撲名人のオーディションが倍率10倍としても、1万5千人が参加するわけです。

これだけ集めるなんて、信長ってスゴイんだな、って周辺諸国は思いますね。

また、好成績をおさめた相撲取りは家臣にスカウトされることもありました。

一芸に秀でていれば織田家に仕えられる――それは立身出世のチャンスであり、魅力的に思えたことでしょう。

※続きは【次のページへ】をclick!