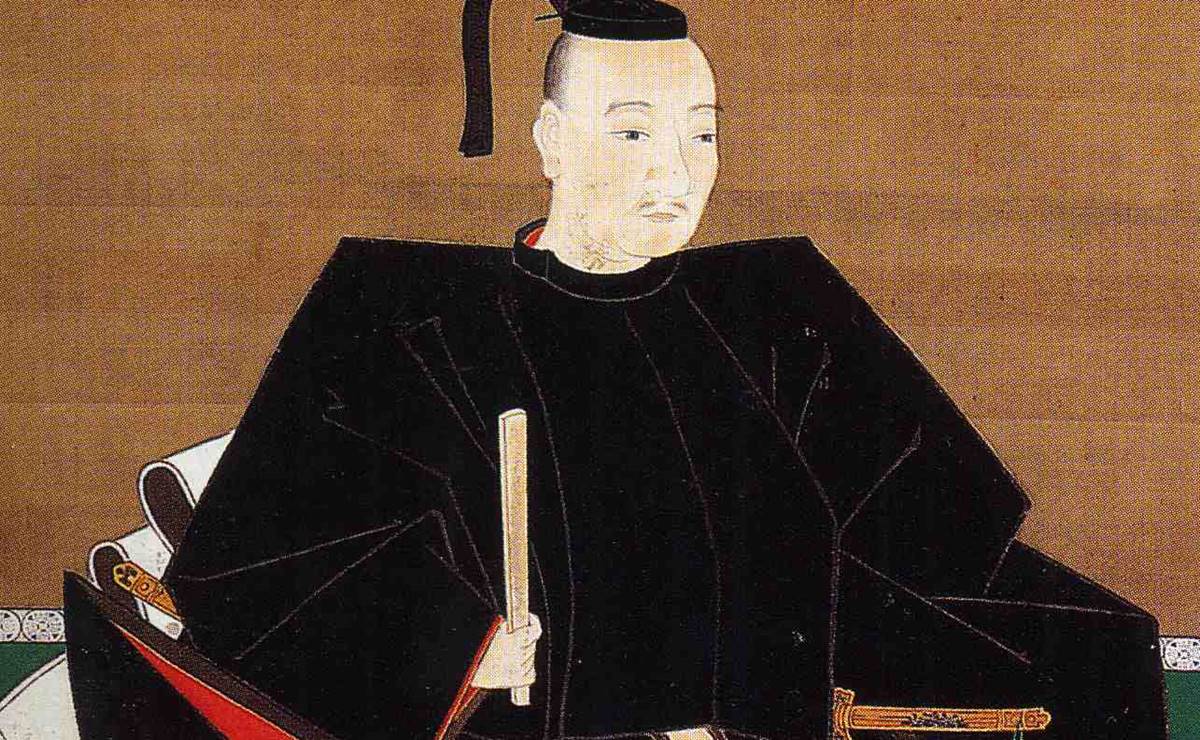

寛永七年(1630年)4月30日は織田信雄(のぶかつ)の命日です。

名前からお察しのとおり織田信長の息子。

数多いる信長の息子の中でも割と有名なほうですが、しかし、それを素直に喜んでもよいものかどうか。

というのもこの信雄、親の信長とは異なり、フィクションなどでは“愚将”として扱われるケースが多いのです。

しかしその一方、彼の血筋が現代にまで伝わっており、つまりは織田信長の血脈も伝えるという意外なファインプレーも称賛されるところ。

アホだけど血は伝えた――果たしてそんな評価は正しいのか?

織田信雄/wikipediaより引用

織田信雄の生涯を振り返ってみましょう。

織田信雄の幼名が茶筅丸なのは?

織田家には、兄・信長への謀反を企み、謀殺された弟がいます。

織田信勝です。

こちらも同じ「おだのぶかつ」なので混同される方もおりますが、実は「信雄」の読み方が「のぶお」なのか「のぶかつ」なのか、あるいは信長の次男なのか三男なのか、割と大事なことはハッキリしていません。

逆に幼名がはっきり伝わっているのが不気味なほどです。

信長は子供の名前に妙なセンスを発揮する人でした。

長男の織田信忠は「顔が奇妙だから」奇妙丸。

三男の信孝は「三月七日生まれだから」三七丸。

そして次男とされる信雄が茶筅丸。

「髪の毛を結ったら茶筅(ちゃせん・お茶を点てる道具)みたいになりそうだから」という身も蓋もない命名をされています。

誰も止めなかった……んではなく、止められなかったんですかね?

他にも「母親が”鍋”だから」というわけのわからん理由で「酌」と名付けられた人もいます。昨今話題のキラキラネームとはまたちょっと違う、ぶっ飛んだセンスです。

織田信長/wikipediaより引用

一方、女の子には比較的普通の名付けをしているので、余計に信長のセンスがわかりません。

「男は元服すりゃ名前変えるんだから、幼名なんざテキトーでいいんだよテキトーで」だったのか。

「バッカ、お前、女の子は嫁ぐんだからまともな名前にしなきゃマズイだろ!」だったのか。

天才のアタマの中は、凡人には測れないですね。

名門北畠の養子になったはいいが

さて、戦国時代もしくは織田家がお好きな方には「ああ、あのアホね」の一言で片付けられてしまう織田信雄。

三谷幸喜さんの映画『清須会議』でも妻夫木聡さんが、なかなか馬鹿っぽく演じられてましたね。

史実においては、最初のうちは比較的まともでした。

彼は、織田家による【伊勢方面攻略】の一環として、同地の大名である北畠家の婿養子に入り、実質的には乗っ取ります。

その後、武田信玄に寝返ろうとしていた家臣を粛清。

そこまではよかったのですが、その後、信雄のバカ殿伝説が始まってしまうのです。

まず天正七年(1579年)、信長に”無断で”伊賀(現・三重県西部)に攻め入り、

ものの見事に返り討ちに遭いました。

信長に「何やってんだド阿呆! 親子の縁切るぞ!!」と、書状でこってり絞られるほど。

基本的に身内や家臣に甘い信長がいきなり縁切りを言い出しているのですから、その怒りの程が窺えるというものです。

まぁ、仕方ありません。このとき、信雄が養子入りするときにつけた柘植保重という重臣が討死しており、そりゃあ信長もキレる大失態でした。

信長がピリピリしていた時期

ついでにいうと、この時期の信長は結構ピリピリしていたと思われます。

中国の毛利氏攻略の途上で、別所長治や荒木村重などが謀反を起こし、苛烈ともいえる処理をして間もない頃です。

天正七年の後半には、いわゆる”松平信康自刃事件”も起きています。

この件について、信長がどの程度関与していたのかは現代でも不明ですが……最近は浜松の徳川家康派と岡崎の松平信康派に分かれ、徳川家分裂の危機だった、という見方が優勢なようですね。

当然、信長のもとにも家康や娘・徳姫(信康の正室)の周辺から、なんらかの情報は入っていたでしょう。

松平信康/wikipediaより引用

そんなタイミングで息子の織田信雄が必要性の薄い戦を勝手にやり、あろうことか敗北の上に大事な家臣を討ち死にさせたのですから、ブチ切れるのも当たり前のことです。

若い頃から必死に親族や家臣の取りまとめをしてきた信長からすれば、

「俺の息子ともあろうものが、家臣の重要性すらわからんとは言語道断!!」

となるでしょう。

もっと気の短い人なら、信雄から全ての権限を取り上げて、別の息子なり弟なりに伊勢を与えていたかもしれません。

信雄が伊勢国司の家柄を(乗っ取ったとはいえ)継いでいたために、そういう手荒な手段が取れなかった……とも考えられますが。

「三介殿(信雄の通称)のなさることよw」

一方で、織田信雄の心情も苦しかった可能性はあります。

当時の彼には大した戦功がなかったんですね。

同い年の弟・織田信孝は、長兄・織田信忠に従って各地を転戦したり、朝廷との交渉にも関わるなど、文武両道ともいえる活躍をしていました。

織田信孝(神戸信孝像)/wikipediaより引用

しかし信雄は、信長主導の戦に参加しつつ、北畠氏の渦中を掌握するためにいろいろしていたので、信孝ほど地元を離れられなかったのです。

世間的な評判としても、信雄がなにかトンチンカンなことをすると

「三介殿(信雄の通称)のなさることよ」

と、諦めと嘲笑の混じった評価をされていたようですし、何とか自分で名誉挽回したかったのかもしれません。

本能寺後の行動がドタバタすぎる

その後の織田信雄の行動は、生涯を通して「???」といいたくなるようなものが続きます。

例えば【本能寺の変】の際は甲賀(現・滋賀県)まで軍を率いてきたにもかかわらず、何故か引き返しています。

甲賀と言えば、あとほんの少しで京都。

場合によっては、明智光秀に襲いかかることも出来たかもしれません。

そうすれば秀吉の台頭を少しは防げた可能性もありましょう。

それどころか逆に、安土城に放火したという【噂】もあるくらいです。

信雄が燃やす必要性を感じられないので、それまでの行いからそんな風に悪評をたてられた可能性もありますね。

家康をズッコケさせた勝手な講和

その後、豊臣秀吉と柴田勝家&織田信孝がぶつかった【賤ヶ岳の戦い】までは、ギリギリ及第点でした。

織田信雄は秀吉方について勝ち組となります。

しかし、その段階で実質秀吉の風下に立たされたことが我慢ならなかったのでしょう。

自身は織田家のトップという意識があり、秀吉と対立、翌年に【小牧・長久手の戦い】で徳川家康側と手を組むまではまだ良いと思うのです。

最終的な引き際が最悪でした。

信雄は家康に無断で、秀吉と勝手に単独講和を結んでしまったのです。

さすがにこれには家康も参りました。

戦は五分五分で、かなり膠着しておりました。

しかし、そもそもこの戦は「信雄様のお味方を致します」という大義名分で家康も出てきていたので、信雄が秀吉に降ってしまうと戦う意味がなくなってしまうのです。

本来であれば秀吉と家康による【天下分け目の戦い】まで発展するかもしれなかったのに、徳川にとってはシャレにならない展開でした。

『小牧長久手合戦図屏風』/wikipediaより引用

この時期の信雄について、唯一評価できそうな点としては、織田氏親族の女性たちを預かっていたことでしょうか。

信長の母・土田御前や、徳川家から出戻ってきていた徳姫と思われる人物の名前が『織田信雄分限帳』という史料の中に出てきています。

信長も信忠も亡くなった後ですので、織田氏の直系で一番年長の信雄に……という理由が第一でしょうか。

彼女たちとのトラブルも特に伝わっていませんので、自分の家の中ではうまくやれていたと思われます。

改易にされたり大名へ復帰したり

その後は九州征伐や小田原征伐など、秀吉の主要な戦に参戦し、完全に豊臣政権の傘下へ入ったかに見えました。

しかし小田原征伐の後、後北条氏の旧領である関東に、家康が入ることが決まったあたりで、一気に立場が悪くなる……というか織田信雄自身がそうしてしまいます。

家康が、地元である三河・遠江を離れることになるため、その後に適切な大名を入れなければなりませんでした。

秀吉は東海道のど真ん中であるこの地を、織田信雄に与えようと考えます。

豊臣秀吉/wikipediaより引用

交通の要所かつ比較的温暖な気候、さらに旧領である美濃・伊勢からも移転しやすい距離で、それなりの広さもある――かなりの好条件が整っています。

秀吉なりに、信雄の立場や「旧主の息子」という点を尊重して、決めた人選だったのでしょう。

しかし信雄は、この転封を断固拒否するのです。

考えられる理由としては、以下の辺りですかね。

「本来なら目上のはずの俺に、猿ごときが領地替えを命じてくるとは何事か!」

「父上に任され、正式に国司となった伊勢の地を離れるなど言語道断!!」

信雄の意志をはっきり記したものがないので推測に過ぎませんが、ともかくその態度は秀吉の怒りを買いました。

信雄は改易され、下野国(栃木県)や出羽国秋田などを転々とすることになるのです。

それでも文禄元年(1592年)に家康の仲介で許され、上野国(群馬県)で大名に復帰しているのですから、いやはやなんともはや。

織田信雄が群馬県の甘楽に作らせた楽山園昆明池/wikipediaより引用

改易が天正十八年(1590年)の夏ですから、ブランクは二年あるかどうかというところです。

この間に出家して「常真」と名乗っているものの、結局、大名に返り咲いています。

関ヶ原~渋い役割演じたつもりで全員スルー

関ヶ原の際は大坂城内で「様子を窺う」という高等スキルを披露しました。

が、あまりに高度な技術だったため誰も理解することができず、「お前、西軍側の城にいたんだから改易な」ということであっさり領地を取り上げられてしまいます。

しかし、懲りずに豊臣家へ再出仕。

大坂冬の陣直前に徳川家につくという、ウルトラCを繰り出しました。

「最初から間者のつもりで入り込んていた」

ともいわれていますが、それまでの経緯を見ると

「もう豊臣オワタだから逃げよっ」

なんて考えていそうな気もしてきますね。

ちなみに、大坂夏の陣の後は再三大名に復帰しています。

そこからが一番大名らしいともいえる期間で、産業を奨励したり庭園を造らせたり、生前に財産分与をきちんとやってから隠居生活を楽しんでいたようです。

生前に財産分与をきちんとやっているあたり、本当は頭が切れるのにアホのフリをしていたのか、ガチだったのか、本気でわからないところです。

江戸時代にはアホのふりをしてお家を守った大名も多々いますし、父である信長の若い頃のことを考えると……うーん。

長い眼でみるとすごい人物では?

さらにわけのわからんことに、途中転封や家格が下がったにもかかわらず、彼の子孫はしっかり明治時代まで存続しています。

系統によって大名家だったり、旗本(直接将軍に会える最低の身分)だったりと、様々な道を経ていますが……血筋そのものが残っているということ自体がスゴイ話ですよね。

彼の娘の系統は、なんと現代の皇室にもつながっています。

そう考えると信雄も広い意味での「勝ち組」と捉えることができるのですが……フシギですよね。

ともかく現代まで信雄系統の織田家は存続しております。

家を残すのが戦国大名の第一でしたから、やっぱりその功績は評価すべきでありましょう。

あわせて読みたい関連記事

-

織田信成さんは本当に信長の子孫なの?ホンモノの直系子孫は「知らない」と明言

続きを見る

-

織田信長の生涯|生誕から本能寺まで戦い続けた49年の史実を振り返る

続きを見る

-

織田信忠の生涯|なぜ信長の嫡男は本能寺の変で自害せざるを得なかったのか

続きを見る

-

織田信孝(信長三男)の生涯|秀吉に敗れて無念の切腹それは“十字腹”だった?

続きを見る

-

伊勢攻略で北畠氏を吸収|信長公記第62話

続きを見る

【参考】

国史大辞典

峰岸純夫/片桐昭彦『戦国武将合戦事典(吉川弘文館)』(→amazon)

谷口克広『織田信長家臣人名辞典(吉川弘文館)』(→amazon)

織田信雄/wikipedia