こちらは2ページ目になります。

1ページ目から読む場合は

【水野信元の生涯】

をクリックお願いします。

広忠暗殺でピンチに立たされる水野家

広忠の死は、水野信元にとっても、非常にピンチな状況となりました。

「敵対していた松平氏の当主が死ぬのは、信元にとって良い展開では?」

そう思う方も多いかもしれませんが、事態は逆へ逆へと進みます。

広忠の死をキッカケに今川義元が松平氏の領国を完全な支配下に収め、信元は、強大な今川氏相手の最前線に立たされてしまったのです。

当時の今川義元は「海道一の弓取り(東海道で最も強い武士)」と称されるほど勢いのあった時期。

今川義元(高徳院蔵)/wikipediaより引用

対して織田家では信秀が病がちですし、若き日の織田信長については「うつけ者」という評判が出回っていたほどです。

さすがに水野信元も『外交判断、ミスったかも……』と凹んでいたのではないでしょうか。

事実、水野家は松平・今川の猛攻にさらされることとなります。

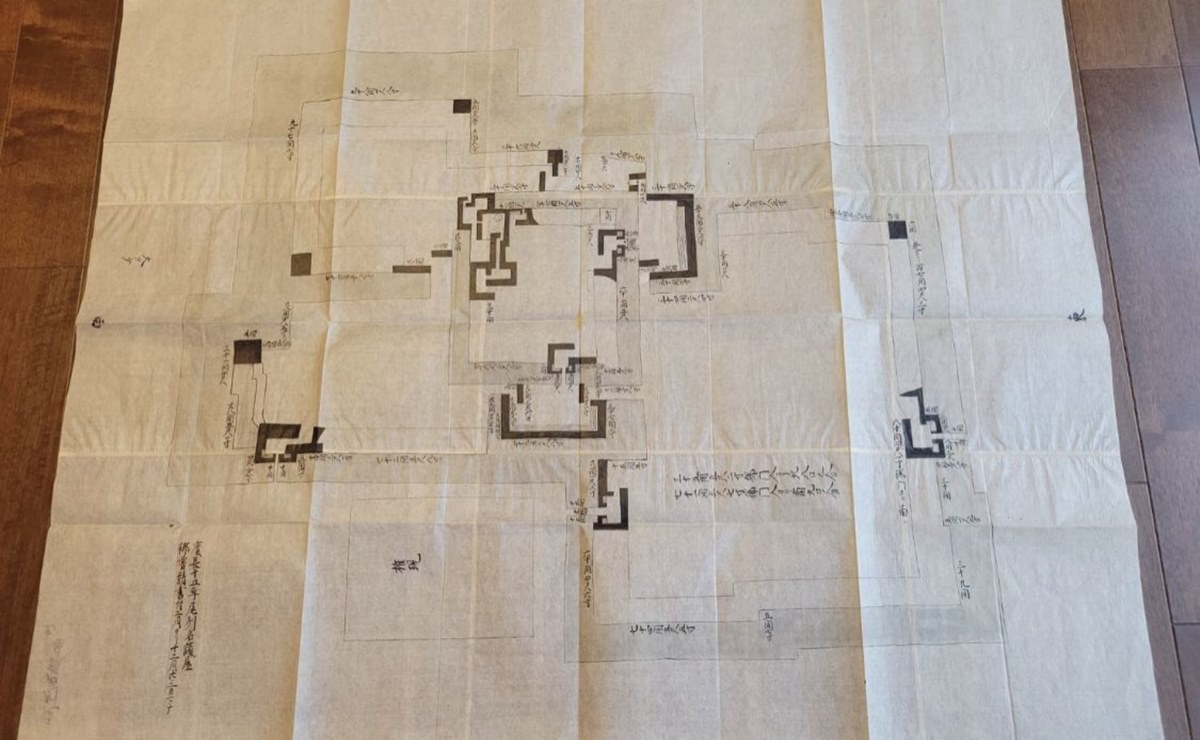

この時期の水野氏についてはハッキリわからないことも多いのですが、一説には一族にとって重要な拠点であった刈谷城を落とされるほどの劣勢に追い込まれていたとも言われ、彼らの猛攻に耐えかねた信秀は義元と和平交渉を進め、成立寸前までいっていたとも。

刈谷城の城絵図/じっくりご覧になりたい方は「刈谷城築城480年記念展」の図録が800円で販売されています

しかし、起死回生のその策も天文20年(1551年)、織田信秀の死を持って頓挫してしまうのです。

交渉はうやむやとなり、今川の猛攻は続きました。

天文23年(1554年)には居城である緒川城を攻められるほど信元は苦しみますが、徐々に光明も見えてきます。

この時は、織田信長による救援で危機を脱しました。

信長の援護は実に果敢だったらしく、あの斎藤道三も「すさまじき男」と評したと言います。

「信長頼れるわ!」とは信元も思ったようで、これまで以上に結びつきを強めることとなります。

永禄元年(1558年)にも信元は松平勢と戦い、信長に協力的な姿勢を見せています。

しかし、永禄3年(1560年)、再び彼らを激震が襲います。

今川義元は、実に4万近い大軍で尾張へ侵攻。

信長も信元も、絶体絶命のピンチに追い込まれるのでした。

桶狭間で運命一変! 信長と家康の同盟に尽力する

義元の侵攻を受けた、信長は乾坤一擲の賭けに出ます。

数で劣る兵力を率いて城を出ると、無謀にも義元軍に突撃していったのです。

ご存知【桶狭間の戦い】です。

今川義元に襲いかかる毛利新介と服部小平太(作:歌川豊宣)/wikipediaより引用

かつては奇襲が定説とされ、その後、正面突破説や様々な戦い方が考察されている桶狭間の戦いですが、本稿では、信長が大勝利を挙げた結果を踏まえて進めます。

この戦いは、数多の運命を激変させることになりました。

信長自身だけでなく、水野信元や徳川家康もその一人。

信元は桶狭間の余波で弟の水野信近が入る刈谷城を落とされ、彼を当主とする刈谷水野家の滅亡という出来事を経験しました。

しかし、信元自身については間違いなく運命が好転しています。

これまで松平氏を従えていた今川氏が弱体化したことで、彼の甥にあたる家康が独立に成功。

永禄5年(1562年)には家康と信長が【清須同盟】を結ぶことになり、その際、中心的な役割を果たしたのが信元だったと言われています。

織田信長(左)と徳川家康/wikipediaより引用

信元は信長配下の一将であり、さらに家康の伯父でもありましたから、両者の仲介者として格好の適任者であったでしょう。

加えて、刈谷水野家の滅亡によって信元がその遺領を継承し、一説には24万石余の勢力を築き上げていたと言われます。かなりの大勢力です。

以後、強大な軍事力を持った彼は、躍進する信長の配下として活躍。

同時に家康のよき相談相手ともなり、彼に対して強い影響力を有することになります。

永禄6年(1563年)に始まった【三河一向一揆】では、苦しむ家康を助け、和睦を仲裁している姿が確認できるほどでした。

勢力が大きすぎた故か、信長との関係は複雑だった?

永禄11年(1568年)、織田信長は後の将軍・足利義昭を奉じた上洛を決行しました。

足利義昭(左)と織田信長/wikipediaより引用

信元も織田軍に従い京へ入ったのですが、その立場は実に微妙だったと考えられています。

幕府や朝廷は、信元を「信長配下の将」ではなく「信長の同盟者」として扱っている様子が確認でき、彼自身も信長から独立して朝廷に関わっていたようです。

とはいえ、信長配下として織田軍の戦には常に付き従っており、元禄元年(1570年)の【姉川の戦い】や、続く【佐和山城攻め】でも活躍。

その強大な軍事力を信長は重宝しておりました。

動員兵数は、当時の織田家でトップクラスだった柴田勝家や佐久間信盛らと並びます。

しかし、それが仇となった可能性もあるのですから戦国時代はややこしい。

原因は、ある戦いに遡ります。

※続きは【次のページへ】をclick!