こちらは2ページ目になります。

1ページ目から読む場合は

【柳生十兵衛三厳の生涯】

をクリックお願いします。

柳生十兵衛、11年間の空白

徳川家光を怒らせ解雇された柳生十兵衛三厳――そのハッキリとした原因は不明なため、創作物では自由自在に盛られます。

稽古で家光を遠慮なしに打ち据えたとか。

ズケズケと家光の痛いところを言っていたとか。

はたまた「そもそもが偽装である」とか。

とにかく史実では11年間、江戸に戻らなかったのは事実。

20歳から31歳という脂の乗り切った時期に、三厳は江戸を離れていたのです。

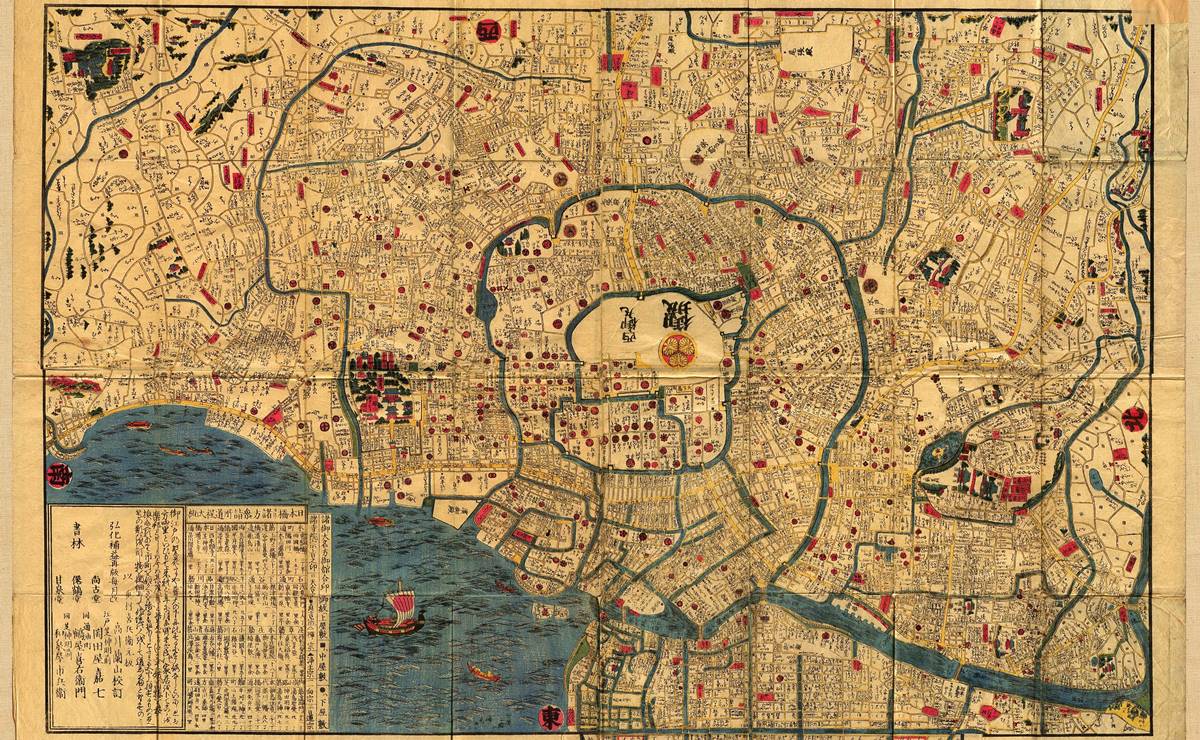

弘化年間(1844~1848年)の江戸/wikipediaより引用

フィクションで「あばれ旅」だの「何番勝負」だのをしているのは、この間という設定になるのでしょう。

実はその間も父の柳生宗矩は出世を遂げています。

寛永9年(1632年)には3千石が加増されて6千石となり、初代幕府の惣目付(大目付)にも就任、老中および諸大名の監察という重要な職務を与えられました。

父が大目付で、その長男が江戸にいない――これは父の密命を帯び、何か調査でも任されていたのでは?と、作家の脳内を刺激する格好の材料となってしまいますね。

あくまで史実に基づいた宗矩の出世の記録です。

彼の躍進は止まらず、寛永13年(1636年)になるとさらに4千石の加増を受けて計1万石となり、ついには大名となるのです。

大和柳生藩が成立したのでした。

家光に重用された弟・友矩

大名への出世を果たし、前途洋々の柳生宗矩にも困ったことがありました。

跡取りです。

誰に同家を継がせるか――もはや柳生十兵衛三厳に期待できぬとあらば、できるだけ早いうちに別の弟を立て、将軍に引き合わせなければならない。

柳生陣屋跡/wikipediaより引用

そこで白羽の矢を立てられたのが柳生左門友矩(とものり)でした。

兄の三厳よりも一回り若く、慶長18年(1613年)に生まれた友矩。

寛永4年(1627年)に家光に初謁見を果たして小姓となると、首尾よく気に入られ、寛永11年(1634年)には徒士頭へ出世。

さらには父の宗矩に並ぶ従五位下刑部小輔に叙任し、山城国相楽郡に2千石の領地を授かるのでした。

宗矩としては一安心でしょう。

後は然るべきタイミングで柳生藩を引き継がせ、自身は隠居生活を……なんてことも思ったはず。

その矢先のことでした。

寛永16年(1639年)6月に友矩は、わずか27歳という若さで命を落としてしまうのです。

病に冒されての死でありましたが、若くして異例の出世を遂げた友矩の夭折もまた、十兵衛と同様、格好のネタとされてしまいます。

フィクションでは、死因を捏造され、敵に斬られることは定番。

男色だった家光から寵愛を受けたのは友矩の美貌ゆえとされることも多く、過度な接近を危険視した宗矩から死に追いやられるという展開もしばしば見られます。

場合によっては、そこに十兵衛を絡ませるパターンもあります。

十兵衛に弟・友矩の仇討ちをさせたり、ときには弟にとどめを刺したり、フィクションですのでそこは自由自在に描かれてきまました。

なお、こうしたフィクションの一例として、隆慶一郎『柳生非情剣』を漫画化した『柳生非情剣 SAMON』があります。

同作は、柳生友矩と徳川家光の悲恋ブロマンスとして読むことができます。

『柳生非情剣 SAMON』(→amazon)

帰って来た十兵衛

柳生十兵衛三厳が江戸に姿を表したのは寛永14年(1637年)のことでした。

柳生藩邸で父から武芸を習いながら、三厳は祖父や父から伝わる教えを伝書として書き始めます。

しかし、それを父に提出したところ

「すべて焼き捨てよ」

と、にべなく突き放されました。困った三厳は、禅僧・沢庵宗彭(そうほう)に相談を持ちかけます。

沢庵宗彭/wikipediaより引用

沢庵は【紫衣事件】で幕府に罰せられながら、宗矩らのとりなしもあり、家光を教え導くようになっていたのです。

宗矩も教えを受け、「剣禅一如」の境地に達したとされます。

技術だけではない。

武芸だけでは足りぬ。

禅の境地まで至るべし――そんなところでしょうか。

三厳はその後も、加筆訂正を加えて宗矩に提出してはダメ出しをされるという展開を迎え、そんなことを幾度も繰り返しているうちに、自身も父もいい加減疲れ果てたのでしょう。

「こんな車の押し合いのようなことをしていても仕方あるまい」

結局、宗矩が折れ、子の武芸書に父が加筆して一冊にまとめたとされます。

かくして三厳は父の教えを理解し、印可を授かったのです。

宗矩は「ゆめ修行を怠るな」と付け加えることを忘れませんでした。

江戸城御書院番として出仕

三厳が再び将軍の元へ出仕するのは寛永15年(1638年)のことです。

寛永16年(1639年)に亡くなる弟の友矩は寛永15年から病を患っていて、先に役目を退いており、そこで兄の三厳が江戸城御書院番として出向いたのでした。

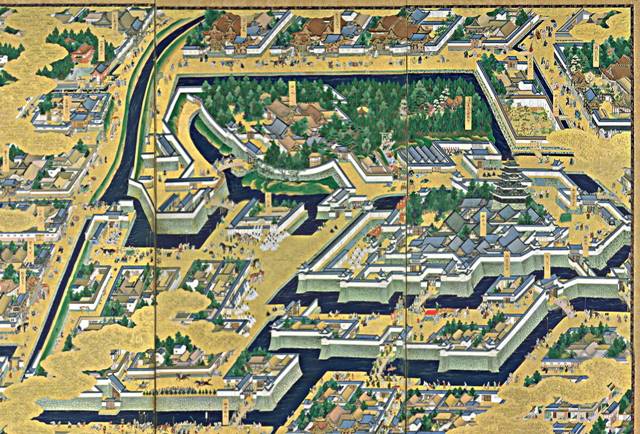

江戸城/wikipediaより引用

三厳は、もはや家光を怒らせた頃の若造ではありません。

強く武勇に長け、威風堂々、家中の誰もが畏敬の念を抱く姿であったと伝えられます。

寛永16年(1639年)には、弟の柳生宗冬、柳生高弟の木村助九郎友重と共に武芸を披露、さらに寛永19年(1642年)には、新陰流の極意『月之抄』をまとめました。

謹慎中の見聞やこれまで書き溜めていた著作を元にして、書き上げたのです。

正保3年(1646年)になると父の宗矩が病み、自邸で療養していると、その見舞いに家光自らが訪れたとされます。

病床で新陰流の奥義を伝えつつ、世を去った父の宗矩。

享年76。

跡を継いだ三厳は、寛大さも身につけました。

家中の者に優しく、処罰も控え、それでいて自身は質実剛健を貫く――まさしく堂々たる柳生の二代目と言える十兵衛三厳でしたが、思いがけぬことが起こります。

※続きは【次のページへ】をclick!