慶長20年(1615年)5月8日は大野治長の命日です。

落城する大坂城で豊臣秀頼や淀殿に最期まで付き添い、自害した戦国武将であり、残念ながら不名誉な噂話が今なお囁かれたりします。

実は豊臣秀頼の父親だったのではないか――。

いかにもゴシップ的な話であり、今となっては真偽の確認は難しいですが、当時からそう囁かれ、さらには大坂の陣で彼女と共に散ったことから後世の我々も想像をかき立てられてしまうのでしょう。

では実際の大野治長とはどんな人物だったのか。

なぜ大坂城で自害したのか。

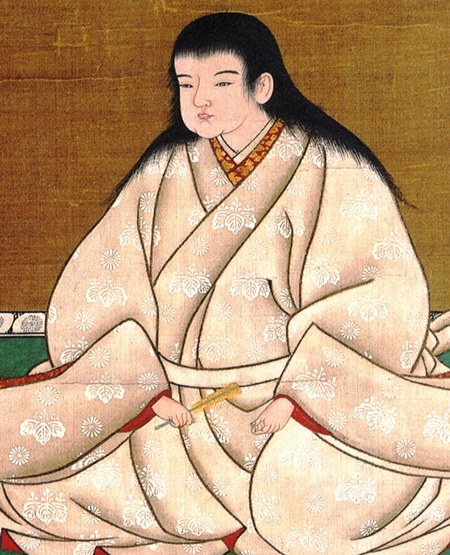

大野治長/wikipediaより引用

その生涯を振り返ってみましょう。

淀殿の乳母子(めのとご)

大野治長の生涯はなかなか謎に包まれています。

ただ確実に言える大事なことが一つ。

彼が、淀殿の乳母子(めのとご)だったことです。

淀殿のような貴人は面倒を見る女性がいて、乳母(めのと)と言い、その子供が乳母子。

日本史においては非常に重要な存在であり、例えば昨年の大河ドラマ『鎌倉殿の13人』でも、源頼朝の乳母子である山内首藤経俊(やまのうちすどうつねとし)が登場しました。

平家側についた経俊は、対立した頼朝のことを散々馬鹿にして矢まで放ち、最終的に捕らえられるのですが、その母であり頼朝の乳母でもある山内尼が必死に助命嘆願をして彼の命は救われています。

同ドラマの登場人物ですと、木曽義仲の乳母子にあたる今井兼平は、主君に寄り添い続けた忠臣として有名です。

今井兼平と木曽義仲/wikipediaより引用

当時、こうした乳母や乳母子などが重要視されたのはなぜか?

平安末期から鎌倉時代初期は生きることそのものが厳しい時代であり、生存率を上げるため貴人の養い親は多い方がいいと考えられました。

乳母は、実際に乳を与えるだけではなく、養育という意味合いもあったのです。

戦国時代も同様に乳母や乳母子が重要視され、存在感を見せています。

有名なところでは織田信長の乳母子である池田恒興でしょうか。

あるいは姉と弟二人で伊達政宗を守っていた片倉喜多と片倉景綱綱小十郎もよく知られ、大野治長もそうした人物の一人でした。

父が大野定長で、母が大蔵卿局。

この大蔵卿局が淀殿の乳母となっていたのです。

治長の生まれは不明ながら、永禄12年(1569年)生誕の淀殿と同年代と推察されます。

幼くして浅井家が滅んだ淀殿にとって、その頃のことを知る大蔵卿局と治長は、心許せる相手であったことでしょう。

大野氏は織田家に属し、母である市が浅井家に嫁ぐ際についていったと思われます。

淀殿の母であるお市の方/wikipediaより引用

淀殿と行動を共にする

前述の通り、武将としての大野治長についての勲功は不明です。

ただし、乳母子として淀殿のそばに付かず離れずいたことは推察できる。

織田の血を引く親族として淀殿の側にいた織田有楽(有楽斎)と同じく、目立つことなく彼女の周辺にいたのでしょう。

織田有楽斎/wikipediaより引用

そして淀殿が秀吉の寵愛を受けるようになると、治長も馬廻に登用されたようで、後の出世は、淀殿に対する秀吉の寵愛の深さと比例してゆきます。

淀殿が秀吉念願の男児である鶴松を産むと、治長には丹後大野城が与えられました。

鶴松や淀殿のそば近くにいる彼は茶道に長けていたとされます。織田有楽(有楽斎)も茶人として有名ですよね。

両者共に優雅な文化人として淀殿のそばにいたのでしょう。

文禄の役や小田原合戦に在陣

大野治長に武将としての働きがなかったわけではありません。

【文禄の役】や【小田原合戦】にて在陣。

いずれも淀殿が秀吉に伴われ、治長の行動も一致するため、あのゴシップも生まれてきたのでしょう。

天正19年(1591年)に鶴松が数え3つで夭折すると、

豊臣鶴松/wikipediaより引用

翌年末には、名護屋にいた淀殿がまたしても懐妊。

そして文禄2年(1593年)、二人目の男児である拾(後の豊臣秀頼)を産んだのです。

当時から、淀殿の腹の子は秀吉ではなく別人の子とされ、様々な噂が取り沙汰されました。

そして以下のように条件を絞っていくと

・淀殿と年齢が近い

・淀殿と親しい

・淀殿とつかず離れず行動していて、懐妊時もそばにいる

父親に合致する代表格が大野治長となってしまう。

こうした状況証拠により「治長が淀殿の密通相手である」という噂は当時から流れたのでした。

※続きは【次のページへ】をclick!