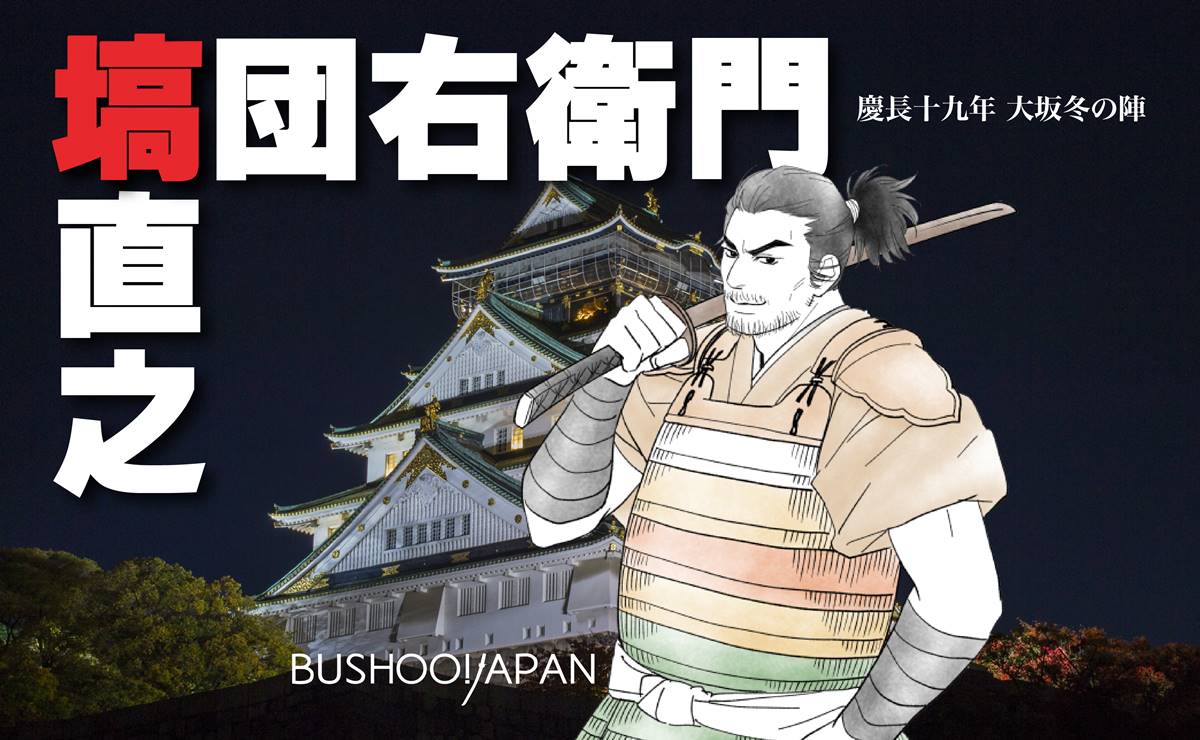

1615年5月26日(慶長20年4月29日)は塙団右衛門直之(ばんだんえもんなおゆき)の命日です。

大坂の陣に散った戦国武将であり、彼の名を後世にまで知らしめたのも大坂の陣。

戦場に自身の名前を記した「木札」をばら撒くという、強烈すぎるエピソードで知られますが、その反面、彼の生まれや前半生についてはほとんど不明という謎に包まれた人物でもあります。

それでも気になる団右衛門の生き様。

絵に描いたような豪傑エピソードが創作である可能性を念頭に置きつつ、その生涯を振り返ってみましょう。

生まれも前半生も何もかも謎

塙団右衛門直之の生年は推定で1569年。

近畿地方の山間部に位置する和泉国(現在の大坂府南部)で産まれたとされています。

と、同時に異説も複数あります。

団右衛門は尾張国の人である。織田氏の家臣・塙直政の一族か縁者だろうというもの。

あるいは「遠州横須賀衆で浪人となった須田次郎左衛門という人物が団右衛門である」という説も語られますが、おそらく真実は永遠に闇の中でしょう。

前歴についてもよく分かりません。

・北条綱成の家臣だったが、小田原合戦後に浪人となった

・小早川隆景の家臣である瀧権右衛門に仕えて200石の知行を得るも浪人となって困窮し、それを哀れに思った豊臣秀次の家臣・木村重茲の小姓達が加藤嘉明に口添えした

こうした諸説があり、その中でも有名なのは「猟師だった団右衛門が織田信長に士分として取り立てられた」という説です。

織田信長/wikipediaより引用

それはザッと以下のようなストーリーです。

ある時、信長公の御前において「いざ戦場という場合、長槍でなければものの役に立たぬ」と主張する木下藤吉郎(後の秀吉)と、「いや、短槍の方が便利だ」と言う上島主水(もんど)が激しく議論した。

これを見た信長公が命令を下す。

「双方、五十人ずつの足軽を選び出し、長短槍の大試合をせよ」

木下藤吉郎は急遽、大力の足軽を広く募集すると、このとき採用された者の中にいたのが当時十八歳の塙団右衛門直之。

団右衛門は凄まじい勢いで、上島方の足軽どもを薙ぎ払い、当日第一番の手柄を立てた。

信長公はたいそう団右衛門を褒め、この日から団右衛門は織田家に仕官することになる。

いかにも戦国期の創作話のように思えますが、話の続きを見てまいりましょう。

酒癖酷く織田家を放逐される

団右衛門には一つ、たいそう悪い癖があった。

酒である。

飲むと暴れ出し、やたら喧嘩をしたり、人を斬ってしまったりする。

出世を重ねて懐に余裕が出ると、どんどん酒量が増えてゆき、ついには産まれ持った悪癖が顔を出す。

結果、織田家から放逐され、浪人となってしまった。

このとき木下藤吉郎あらため羽柴秀吉だけは、団右衛門の追放を惜しみ、

「その方を手放したくないが、今となっては仕方がない。何かあったら、必ず便りをせよ。出来るだけのことはしよう」

と言って多額の路銀を与えた。

「浪人となったとたん、誰もが知らん顔を決め込んだが、貴公だけは情けをかけて下さるか」

涙を流して感謝した塙団右衛門は、秀吉への恩を生涯忘れることなく、後に大坂方に味方して、命を散らせることになった。

以上です。

あくまで伝説ですが、秀吉や団右衛門らの性格がよく表れたエピソードなのでしょう。

絵・富永商太

前半生が全く不明の塙団右衛門が最初に軍記の中に現れ、大いに武名を上げたのは文禄・慶長の役でした。

※続きは【次のページへ】をclick!