なぜ、江戸幕府が引いたのに、西郷隆盛たちは攻め続けたのか?

幕末維新におけるクライマックスが【大政奉還】であり、その後に続く【戊辰戦争】でしょう。

慶応3年(1867年)10月14日に慶喜が明治天皇へ奏上して、翌日に勅許がくだされ、幕府から朝廷への政権譲渡が完了。

となると、もはや江戸幕府も同じ立場であり、薩長と揉める必要はない――にもかかわらず両者の争いは激化し、ついには戊辰戦争へ発展してしまいます。

岩倉具視や薩摩藩の首脳部では、国土の疲弊する内戦を回避する意向でした。

しかし、現場の西郷隆盛らが戦いを強行したともされ、何やらややこしいことになっています。

一体なぜ?

本稿で、大政奉還~戊辰戦争の流れを振り返ってみたいと思います。

将軍家から朝廷へ政権お返し

ズバリ、大政奉還とは?

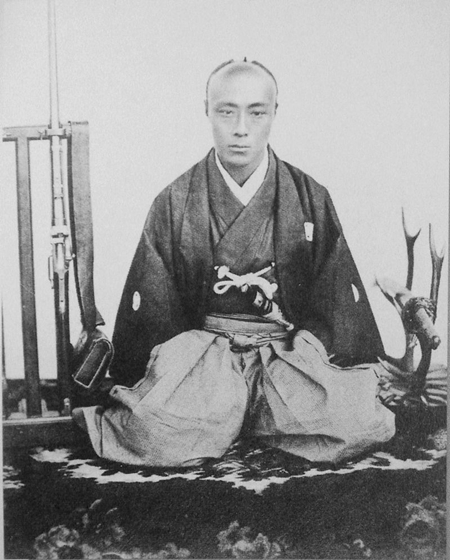

言葉の意味としては、十五代将軍・徳川慶喜が「朝廷へ政権をお返しします」という書面を提出し、翌日、明治天皇からの許可が降りたことを指します。

実質的には国王同様の権力を持っていた征夷大将軍。

実は、朝廷から将軍に任じられなければその座にはつけません。

幕末になると、開国に関する騒動をはじめとした政治的混乱がアチコチで起き、朝廷では「もう幕府いらなくね?」と考える人も増えていました。

親幕府(親会津)派だった孝明天皇が亡くなったことも大きかったのでしょう。

こうした流れが大きなうねりになっていったのですね。

※以下は孝明天皇の関連記事となります

-

孝明天皇の生涯を知れば幕末のゴタゴタがわかる~会津に託した宸翰と御製とは?

続きを見る

「このままではクビ(物理)にされてしまう!」と危機感を抱いた徳川慶喜が、「そうなる前に討伐される名目をなくそう」としたのが大政奉還である……という説明もされがちですよね。

しかし政権を返還して命乞いをするというワケではなく、幕府からも遣欧使節(ヨーロッパへの視察団)を出しており、立憲君主制や議会などの情報は入ってきておりました。

慶喜はこれを日本に導入し、天皇の下に武家による議会を作り、自分もその中心に……と考えていたようです。

260年にも渡って政治を動かしてきたのですから、徳川家がいなければ成り立たない。

そんな思いから「以前よりは権力の弱まった幕府が、天皇の下にくっつく」ぐらいのイメージだったでしょう。

徳川慶喜/wikipediaより引用

龍馬や土佐藩なども動いてた!?

倒幕派の中でも、土佐藩などが慶喜と同じような意見でした。

坂本龍馬の意見をさらに発展させたものだとも言われますね。

坂本龍馬/wikipediaより引用

これを元に前土佐藩主・山内容堂が慶喜に大政奉還を勧める建白書を書き、さらにその説明書きとして土佐藩のお偉いさんが改革意見書をつけて幕府に提出。

広島藩主・浅野長訓からも似たような趣旨の手紙が送られています。

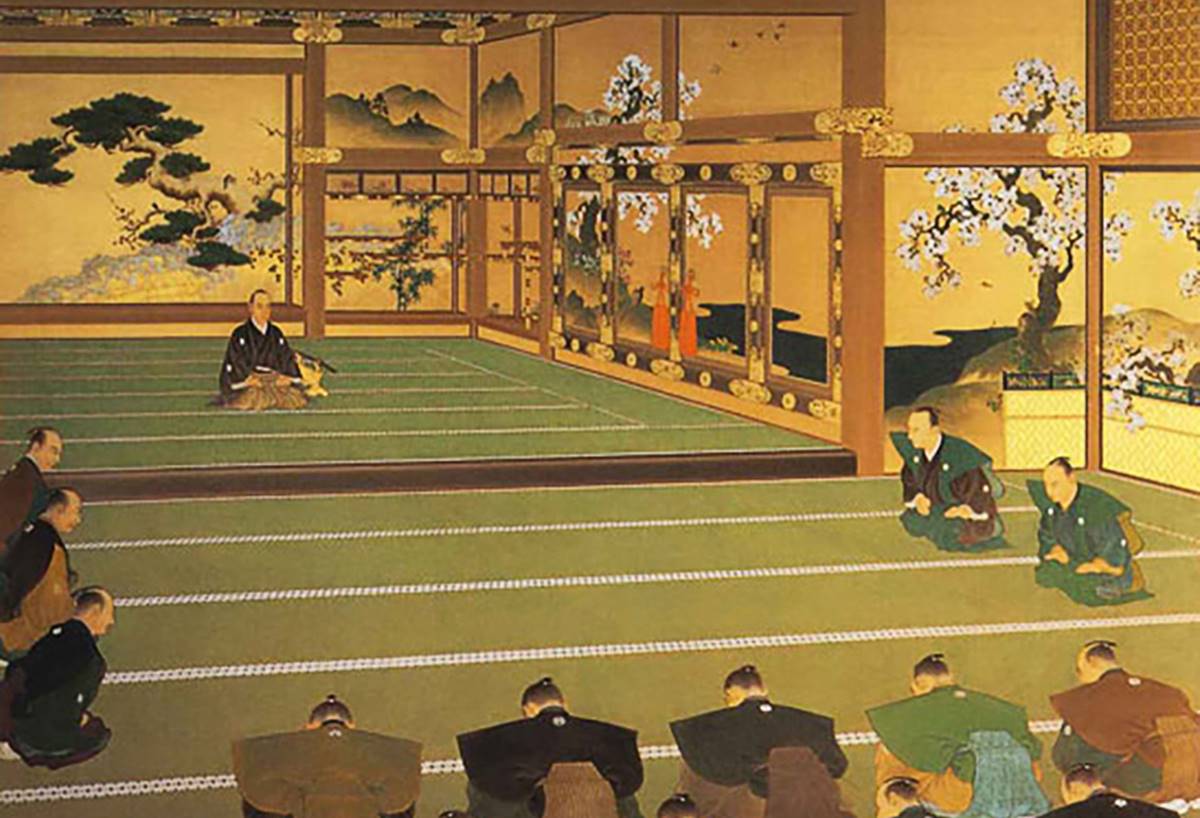

慶喜は京都にいた10万石以上の藩の重臣を二条城に集め、この方針に対する意見を募りました。

しかし、ほとんどの者はハッキリした意見を出さずに様子見していたといいます。

当時はどっちがどう転ぶかわかりませんから「どちらが有利か確信できるまで、もうちょっと待とう」というわけです。

この後、広島藩や土佐藩はもちろん、薩摩藩や岡山藩、宇和島藩などの重臣たちが慶喜に改めて大政奉還を促しました。

有名どころでは、薩摩の小松帯刀などがこの中にいます。

幕府から謙虚な意見 & 朝廷から穏便な返信

全ての藩から意見を聞くことはできなかったものの、再三勧められて、慶喜も政権を返すことを決めました。

このときの文章は極めて謙虚なもの。おおざっぱにまとめるとこんな感じです。

「先祖家康の代から一方ならぬご寵愛を賜り、二百年以上もの間当家が受け継いで参りました。

昨今のような状況になってしまったのは、ひとえに私の不徳の致すところであり、慚愧に堪えません。

この上は従来の慣習を改め、朝廷に権力をお返しし、皆心を一つに合わせ、この国をお守りしたいと考えております。

そうすれば、海外のどんな国とも渡り合っていけるでしょう。

これが、私が国のためにできることだと心得ております。

また、諸侯から今後についての意見があれば受け入れ、改めてご連絡申し上げます」

一方、朝廷からの返事は?

「先祖代々ご苦労だった。

昨今の状況をみるに、そなたの建白書の意見はもっともである。

皆心を一つにし、この国と陛下をお守りしていこうではないか」

上記の内容からして、この時点では武力行為による倒幕はされないように思われました。

しかし……。

※続きは【次のページへ】をclick!