江戸から遠く離れ、今なお個性的な気風を強く残す鹿児島県――江戸時代の薩摩において、長らく青少年たちに用いられてきた郷中教育(ごじゅうきょういく)をご存知でしょうか。

・負けるな

・嘘をいうな

・弱い者いじめをするな

こうした教えを絶対の約束事として、青少年たちが自分たちで鍛え合う。

いかにも男らしい薩摩風土を感じさせる仕組みでありますが、では「郷中教育」とは具体的に何をどう学ぶのか?

誰が主導しているのか?

幕末を例に振り返ってみましょう。

隣近所の子供同士で学ぶ「郷中教育」

郷中教育とは、近所の武士の子供同士で学び合う教育制度でした。

具体的にどのようなものか。

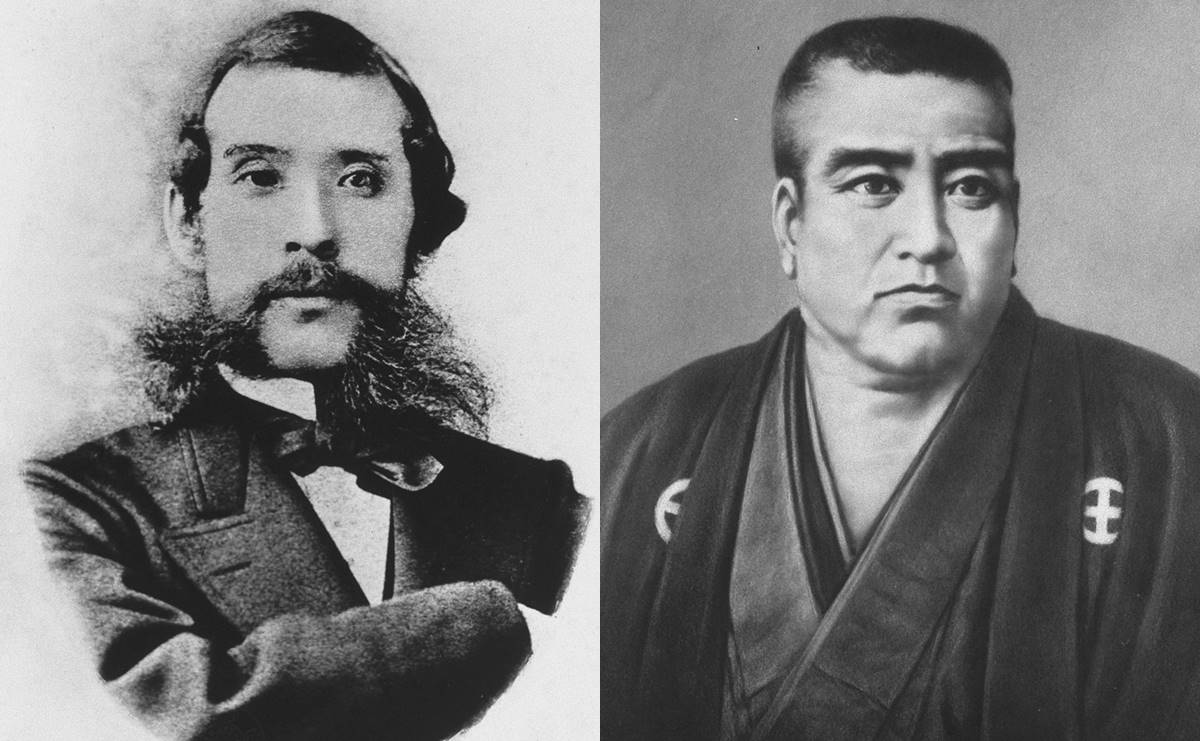

西郷隆盛と、そのイトコ・大山巌の例で見てみましょう。

西郷隆盛(左)と従兄弟の大山巌/wikipediaより引用

6才になった大山巌は、同じ郷中で従兄にあたる西郷隆盛から、指導を受けました。

毎朝西郷の家に向かい、読書や書道を習ったのです。

大山が家に付くと、西郷は早朝の日課であった座禅を終えたところ。西郷は、あばたのある大山を「おはんはにぎやかな顔をしじぁのう」と大変可愛がっていました。

2人の年齢差は14才。

大学生2年生が小学1年生に勉強を教えるようなものです。

このように、教師と生徒という関係ではなく、郷中の仲間同士で指導しあうのが特徴でした。

郷中教育の一日

早朝の読書が終わると、家に戻り朝食を取ります。

そして午前は広場や神社で身体訓練。

郷中教育では「坂道達者」という言葉があり、高低差のある地形を上り下りをして、体力をつけました。

午後は示現流や薬丸自顕流などの剣術をはじめとする、武芸の稽古です。

最後に、郷中の仲間同士で車座になり、学んだ内容を確認しあいます。

これは学級会のようなものでもあり、ルール違反をみとがめられた少年は、罰則を受けました。

かくして夜が明けてから、日が沈むまで。少年たちは同じ郷中で鍛錬し続けたのであります。

まるで兄と弟のように濃密に接する時間の中で、そこに強い絆が生まれないワケがないでしょう。

教師はおりません。

互いに学び合うのが特徴で、現代で言うならば、幼稚園から大学院あたりまで、生徒同士で学んだわけです。

「郷中」の組織

郷中の少年は、年齢別に呼び名が変わりました。

【郷中教育の世代別呼称】

小稚児(こちご):満5~6才から9才まで(幼稚園児から小学校低学年)。小刀一本差し。前髪あり

長稚児(おさちご):10才から14才まで(小学校高学年から中学生)。大小二本差し。前髪あり

稚児頭(ちごかしら):小稚児、長稚児のリーダー格

牛頭二才(ごずにせ):14~19才

二才(にせ):「兵子二才」ともいう。15才から20代半ばで未婚。大小二本差し。前髪なし。冬でも足袋ははかず、シュロの緒を使った高下駄を履く

二才頭(にせがしら):郷中頭とも。郷中のリーダー

【郷中教育を終えた者】

長才衆(おさせんし):20代半ば以上、郷中教育を終えて、妻帯した者

長老:50才以上

勉強も自分たちで行っていた郷中教育。

いったい何を読んでいたのか?

※続きは【次のページへ】をclick!