1843年(日本の天保十四年)6月30日、後に通訳として来日するイギリス人「アーネスト・サトウ」が誕生しました。

「日本に帰化したか、あるいはハーフだから、名前が”サトウ”かな……」と一瞬、思ってしまいません?

実は”Satow”というのはスラヴ系の稀な名字で、日本と直接関係があるわけではありません。

ただ、日本人にも発音しやすいこの名字のおかげで、彼は来日後にスンナリ受け入れられ、彼自身も幕末~明治のニッポンにどっぷりと浸かっていきます。

人の感覚ってほんとそんな他愛のないものですよね。

では、サトウの生涯を振り返ってみましょう。

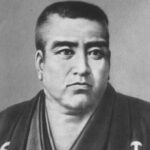

アーネスト・サトウ/wikipediaより引用

お好きな項目に飛べる目次

お好きな項目に飛べる目次

アーネスト・サトウは「佐藤愛之助」

当初からサトウは親日家でした。

帰化こそしておりませんが、日本風の「佐藤愛之助」または「薩道愛之助」という名前を持っています。

以前幕末~明治期の親日家をまとめて、以下レオン・ド・ロニーなどの記事でご紹介しましたが、

-

元祖ニッポン大好き外国人レオン・ド・ロニーとその他の個性的な訪日外国人とは

続きを見る

サトウとその先達であるイギリス人たちのベタ褒めようときたら胡散臭いほど……というか幕末&開国による利権狙いがあからさまです。

「ニッポンすげえ!お前らも来いよ!」(超訳)

そんなことを言い出したのはジェイムズ・ブルース(エルギン伯爵)というイギリス貴族で、彼の秘書であり作家のローレンス・オリファントがこれらをまとめて『エルギン卿遣日使節録』を出版しました。

「日本では男女問わず子供でも読み書きができ、簡単になら自国の歴史を語ることができる」

=

「当時の基準としては驚異的な識字率を持っている」

とまぁ、非キリスト教圏でありながら類稀な文明を持っていることが書かれたこの本は、多くの西洋人が日本へ興味を持つきっかけとなりました。

サトウもその一人で、18歳のときに通訳を目指し、イギリス外務省で働き始めます。

現代と順序があべこべですが、当時は遠い異国の地に関する教材なんてほとんどないため、まずは現地に行かないとどうしようもなかったのです。

この辺を考えると、上述の記事でご紹介したレオン・ド・ロニー(※ほぼ同時代生まれ)がどこからどうやって日本語の教材を手に入れたのか、ますます不思議になってきますね。

まぁそれは置いておきましょう。

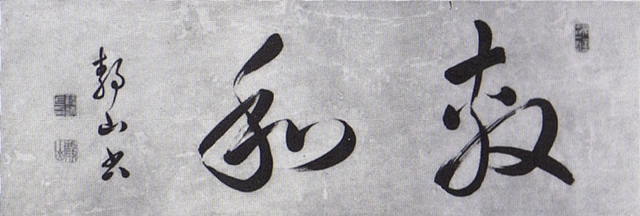

漢字に惚れて見事な揮毫

サトウは、駐日公使(大使の一歩手前の役職)だったラザフォード・オールコックの口添えで、まず北京へやってきます。

-

幕末維新の日英関係に欠かせない ラザフォード・オールコックは一体何をした人?

続きを見る

まずは漢字に慣れようというわけです。

翌年いよいよ来日し、実地で日本語を学び始めました。

この時代、西洋人が日本に関心を持つきっかけは工芸品や美術など文化面であることが多いですが、サトウの場合は言語だったようです。

後々「敬和」という字を揮毫(どこかに飾るために字や絵を書くこと)もしているほどですから、よほど漢字や日本語が好きだったのでしょうね。

物騒すぎて、普通の人だったらソク帰国していても不思議じゃありませんね。

-

生麦事件で死者一名と重傷者二名 イギリス人奥さんは頭髪を剃られ薩摩vs英国へ

続きを見る

-

薩英戦争で勝ったのは薩摩かイギリスか? 戦後は利益重視で互いに結びついたが

続きを見る

先達がほとんどいない。発音から表記から何もかも違う。

そんな言語習得にはかなり時間がかかったようですが、先に来日していた宣教師達や周囲の日本人からアドバイスをもらうことができ、サトウは着実に日本語を身につけていきます。

本格的な通訳の初仕事は【十四代将軍・徳川家茂が孝明天皇に攘夷を約束した】という手紙の翻訳でした。

それまでにもカンタンな文章の訳をしていたにせよ、初仕事にしては随分と難儀な仕事ですよね。

倒幕間際の1866年(慶応二年)には英字新聞『ジャパン・タイムズ』で論文を連載したこともあります。

原文はもちろん英語ですが、後に日本語訳が「英国策論」として出版され、西郷隆盛や伊達宗城(むねなり)など、倒幕に一役買った人々も読んでいたそうです。

-

西郷隆盛~幕末維新の時代を最も動かした男~誕生から西南戦争まで49年の生涯とは

続きを見る

-

幕末四賢侯に数えられる宇和島藩主・伊達宗城~四国で続いた政宗の子孫が表舞台へ

続きを見る

中身は「江戸幕府もうダメじゃね?新しく天皇中心の国にしたほうが良くね?そしたら貿易もできて(多分)儲かるよ!」(超訳)というもので、まさに倒幕側の考えと一致していました。

本国で対立するフランスが江戸幕府に肩入れし、イギリスは薩摩べったりでしたので、ある意味、代理戦争なんですけどね。

※続きは【次のページへ】をclick!