知恵伊豆こと松平信綱の政治上のモットーとして

重箱をすりこぎで洗う

というものがあります。

重箱の隅々まで完璧に洗おうとしてもなかなかうまくいかないように、政治も潔白にしすぎるとかえってつまずく、という意味です。

似たようなニュアンスで

白河の 清きに魚も 住みかねて 元の濁りの 田沼恋しき

という、松平定信の政治を嘆いた狂歌もありますね。

本日は、そんな定信時代のとある政策のお話です。

寛政二年(1790年)2月19日は、長谷川宣以(のぶため)が加役方人足寄場の管理を任じられた日です。

時代劇や時代小説ファンの方には、鬼平犯科帳・長谷川平蔵のモデルとしてお馴染みの人ですね。

アニメ化もされたほどですので、意外と多くの人が親しんでいる人物かもしれません。

本日は、宣以とその職場である「加役方人足寄場」について見ていきましょう。

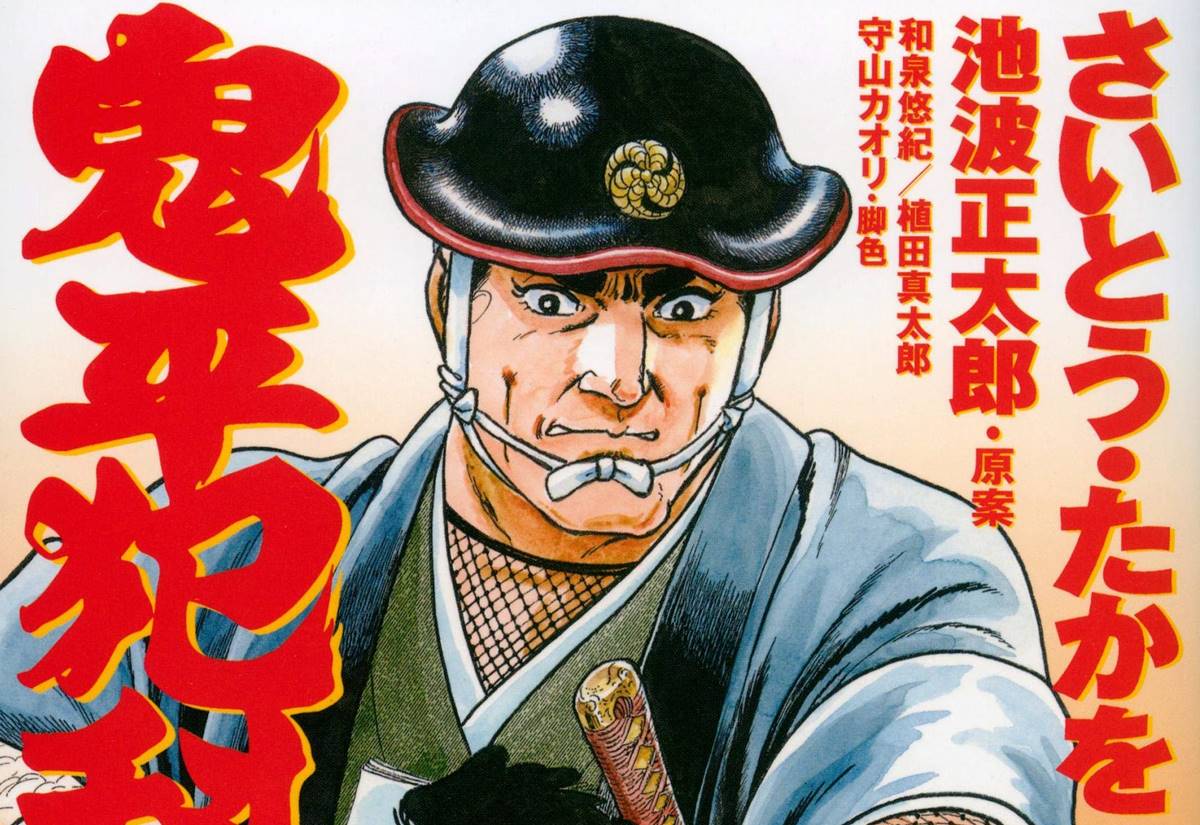

※TOP画像コミック版『鬼平犯科帳』(→amazon)

お好きな項目に飛べる目次

お好きな項目に飛べる目次

若い頃は遊郭や衣装道楽などでヤンチャ

長谷川宣以は、旗本の長男として延享二年(1745年)に生まれました。

23歳のとき十代将軍・徳川家治にお目見えしていますが、その辺までは遊郭や衣装道楽などで割とヤンチャしていたようです。

それが31歳のときに江戸城西の丸で将軍の跡継ぎ(このときは徳川家斉)の警護役に任じられ、この頃よりきちんと仕事をするようになって出世もしていきます。

-

リアリストで有能だった十代将軍・徳川家治は人情味も兼ね備えていた

続きを見る

-

子供を55人も作った11代将軍・徳川家斉 一体どんな治世だったんだ?

続きを見る

天明七年(1787年)には放火の取締りを行う火付盗賊改役に任じられました。

ここでは、連続強盗犯や婦女暴行犯の大物を捕らえたことがあります。

庶民からの人気も非常に高く、ときの老中首座・松平定信にも認められました。

-

白河藩での手腕が抜群だった松平定信~なぜ寛政の改革では失敗した?

続きを見る

石川島人足寄場を設立することになったのは、当時の世情の他に、こうした捕物の仕事をしていたことが影響していると思われます。

職があれば再犯率が低くなるのでは

相次ぐ天災などによって農村から流れてくる者も多く、江戸の町は治安が悪くなりがちでした。

身を寄せるアテもなくやってきては、住む場所がありませんものね。

そういう人の多くは、真っ当に働く術を探すのではなく、窃盗などの犯罪に走りがちでした。

もちろん幕府としては放置しておけないので、とっ捕まえては刑を科すわけです。

一番多かったのが佐渡金山送りでした。

鉱山でキツイ仕事をさせることによって、脱走防止や見せしめにしていたわけです。

しかし、長谷川宣以はこれに異を唱えました。

「江戸で暮らしが立つようにしてやれば、巡り巡って治安が良くなるんじゃないか」

「犯罪者を懲らしめるだけでなく、更生させるにはどうしたらいいか?」

捕物をしていれば、取り調べで罪人の事情を聞く機会も多かったでしょう。

犯罪そのものを減らすための策を考えたのです。

実は、宣以より10年ほど前、牧野成賢という人が似たような狙いで【無宿養育所】という施設を作ったことがありました。

残念ながら、このときは脱走者が多く、6年ほどで閉鎖されてしまっていたのですが……。

宣以はこの話を聞いて、「もっとうまくやる方法があるはずだ」と思ったのかもしれません。

更生と技術習得を促す人足寄場

こうして、江戸の石川島(現・東京都中央区佃二丁目付近)に、軽犯罪者や浮浪者を収容し、更生と技術習得を促す人足寄場が作られました。

定員は3~400名程度。

施設には、浴場や病室、こたつも設置されていたそうです。また、個々での喫煙や煮炊きも許されていたとか。

収容された者のうち、大工や職人として生計を立てていたことがある者には、その道で生きていけるよう技術を磨かせ、特技のない者には内職や土木作業をさせました。

自分で食い扶持を稼げるよう指導していたんですね。

現在の刑務所同様、労働に対しては給料が出ました。

その一部を強制的に積立させ、収容期間である3年が過ぎて出所する際、当面の生活費や資金として渡す、という形を取っていたようです。

これ、現代の刑務所でも取り入れたらいいんじゃないかと思うのですが……。

現代の刑務所での給料は「作業報奨金」というのですが、激安という言葉が生ぬるいくらい安いですし、服役中は衣食住が保証されているにせよ、出所してからの生活が全く成り立ちません。

もしかして再犯率が高まる一因になったりしてません?

刑務所内での犯罪が日常茶飯事な国に比べると、日本はかなりマシかもしれませんが。

閑話休題。

人足寄場では、医師の診察や教師による生活指導も行われていました。

特に後者は、収容者たちの心の拠り所になったようです。

三のつく日の夕方6時~8時に、因果応報などを説く小学校の道徳の授業のような説話がされていて、泣き出す者もいたとか。

飢饉などでよほどひどい目に遭って、やっとの思いで江戸に流れ着いた者も少なくなかったのでしょう。

※続きは次ページへ