安政3年(1856年)2月11日は、江戸幕府が設立した洋学所が、正式に蕃書調所(ばんしょしらべしょ)という名称になった日です。

字面からすると何かの調査機関のようにも思えますよね。

実はここ、東京大学の元となった学術機関のひとつであり、川路聖謨や岩瀬忠震、あるいは勝海舟など、優秀な幕臣たちによって進められたものでした。

幕末も迫るこの時期、いったい何を学んでいたのか?

というと、もちろん洋学(西洋の学問)です。

「蕃書」とは洋書のことで、それを調べる所だから蕃書調所となったんですね。

では一体どんな機関だったのか、見て参りましょう。

蕃書調所/photo by Lover of Romance wikipediaより引用

「洋学」と「蘭学」の違いってご存知?

「洋学」と「蘭学」――。

実は、その違いはほとんどありません。

開国までは西洋の学問や技術がオランダ経由で入ってきていたので、オランダの日本語表記に大体ついている「蘭」をつけたものと思われます。

開国後は、当然ながらオランダ以外からも知識が入るようになったため、「西”洋”の”学”問でいいんじゃね?」ということで「洋学」と呼ばれるようになったのでした。

また、これ以前にも西洋の学問に触れている機関はありました。

幕府で暦を作っていた「天文方」です。

天文を学ぶためには西洋の学問が必要になったため、天文方は少しずつ翻訳もするようになりました。

そして天文方の中に「蛮書和解御用」という部署ができ、これをさらに拡大したのが蕃書調所というわけです。

この設立に関わったメンツがかなり凄いです。

川路に岩瀬、勝海舟

外国の調査や、西洋技術の習得あるいは通訳など。

対外国の機関として幕末に作られただけあって、冒頭で触れたように、設立に関わった幕臣は名だたる者ばかりでした。

まず注目は大河ドラマ『青天を衝け』で平田満さんが演じた川路聖謨(としあきら)。

海防掛(かいぼうがかり)に任命され、対ロシア問題なども引き受けた人物で、その優秀さは当時から知られていました。

最期は、幕府の江戸城無血開城後に悲嘆し、日本で初めてピストル自殺をしたことでも知られますね。

川路聖謨/wikipediaより引用

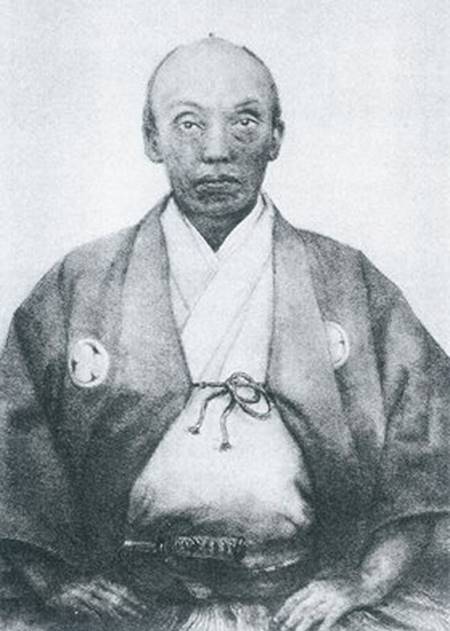

岩瀬忠震(ただなり)も設立に関わっています。

日米修好通商条約の事前交渉を進めた幕臣で、米国側のハリスを相手に巧みな交渉術を展開、感心された人物です。

幕末維新は、幕臣の功績が消されてしまい、岩瀬のこともあまり知られておらず悲しいですね。

岩瀬忠震/wikipediaより引用

さらには勝海舟や阿部正弘など。

もはや説明不要といった大物たちも絡んでいます。

まぁ、今でいえば外務省の養成機関を作るようなものですから、優秀な頭脳を集結させるのも当然ですよね。

実際、この蕃書調所が東京大学になるわけですし。

※続きは【次のページへ】をclick!