その由来は「細く長く生きられますように」という説や、「そばは切れやすい=今年一年の厄が切れるように」など、様々あります。

江戸時代という比較的近い時代に定着した風習の割に、あいまいすぎる感じもありますが、そもそも蕎麦の歴史自体に不明なところが多いので、なるべくしてなっているというかなんというか。

蕎麦の歴史を振り返ってみましょう。

お好きな項目に飛べる目次

お好きな項目に飛べる目次

5世紀ごろには既に「そばがき」が庶民に人気だった!?

そばは、今のような細長い形状(そば切り)よりも、他の形状で古くから食べられてきました。

縄文時代には、そばの実をそのまま粥状にしたり、粉にした後水で溶いて焼いたりして食べていたようです。小麦や米に近い扱いだったんですね。

もともとは中国から朝鮮半島を経て伝来。

その実の特徴的なカタチと色から、色日本では【曾波牟岐(そばむぎ)】とか【久呂無木(くろむぎ)】と呼ばれました。

蕎麦の実

また、5世紀ごろには「そばがき」という料理が庶民の間で広まっていたことがわかっています。

そば粉で作る「すいとん」のようなものですね。

水で練って団子状にし、茹でて食べるという素朴な料理で、今でも愛好者がおります。

1500年近く愛されている料理、と考えるとスゴイですね。

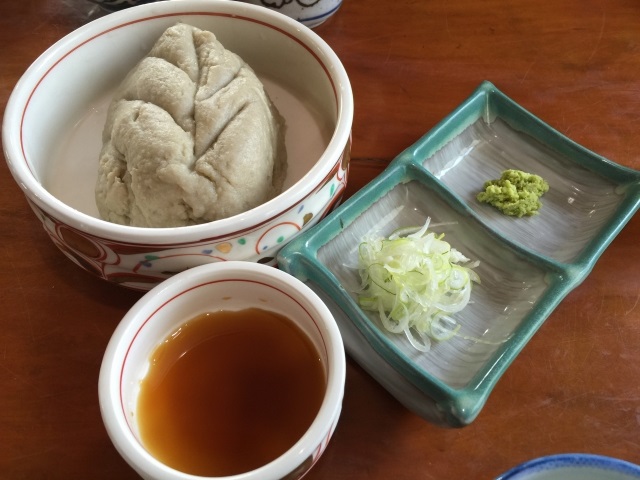

「そばがき」とは、こんな感じの料理です

記録上では『続日本紀』の養老六年(722)が最も古いです。

元正天皇による詔に蕎麦栽培の記録があり、公家や僧侶などの上流階級にとっては「それ、食べ物だったの!?」というような存在だったようです。

そばの生育には冷涼な気候が必要であり、都の周辺にはそういった場所があまりないため、そもそも存在すら知らない人が多かったのかもしれません。

将軍への献上品にも蕎麦切りが並ぶように

時代がかなり下って、江戸時代半ば。

現在のような「蕎麦切り」が広まり、少し立ち位置が変わってきます。

蕎麦切りの発祥にも諸説ありますが、古いものでは戦国時代の1574年(天正2年)となります。

長野県木曽地域のお寺・定勝寺へ寄進された記録があり、少なくとも、江戸時代の初期にはあっちこっちの茶会で蕎麦切りが振る舞われるようになっているため、この間に普及したのでしょう。

他にも現在の長野県塩尻市や、山梨県甲州市などに蕎麦切り発祥説がありながら、いずれもハッキリとはしていません。

まぁ、料理の発祥ってそんなもんですよね。

江戸中期には料理のレシピ本に蕎麦切りの作り方が載るようになり、特に江戸で好まれました。

各地の大名から将軍への献上品にも、蕎麦切りが並ぶようになります。

信濃はもちろん、上野・下野・武蔵・出羽など、現在もそれぞれ名物としている地域の大名が主だったようです。

しかし、農村では「蕎麦切りを食べてはならない」とされている場所もたくさんありました。

そばがきは子供でも作れますが、蕎麦切りを作るには熟練を要するためでしょうか。

また、当時の農村で「そばがき」というと、雑穀や根菜を加えたり、鍋の具にするなど、都市圏のそばがきよりもおかずに近い存在だったといわれています。

そういった理由から「農村でそばと小麦しか入れない蕎麦切りを食べるのは贅沢」とされたのかもしれません。

※続きは【次のページへ】をclick!