江戸はとても火事の多いところ。

・木造建築が密集

・冬場の空気が非常に乾燥

とまぁ、ひとたび火が付けば、被害の広がりやすい条件が整っており、さらには放火犯も多かったようです。

もちろん幕府や町民、大名らも日頃から警戒しており、然るべき準備を整えておりました。

その一つが、寛永十一年(1643年)1月29日に設置された【大名火消】です。

将軍で言うと三代・徳川家光の時代。

てなわけで本稿では江戸時代のヒーロー的存在だった火消しを見てまいりましょう。

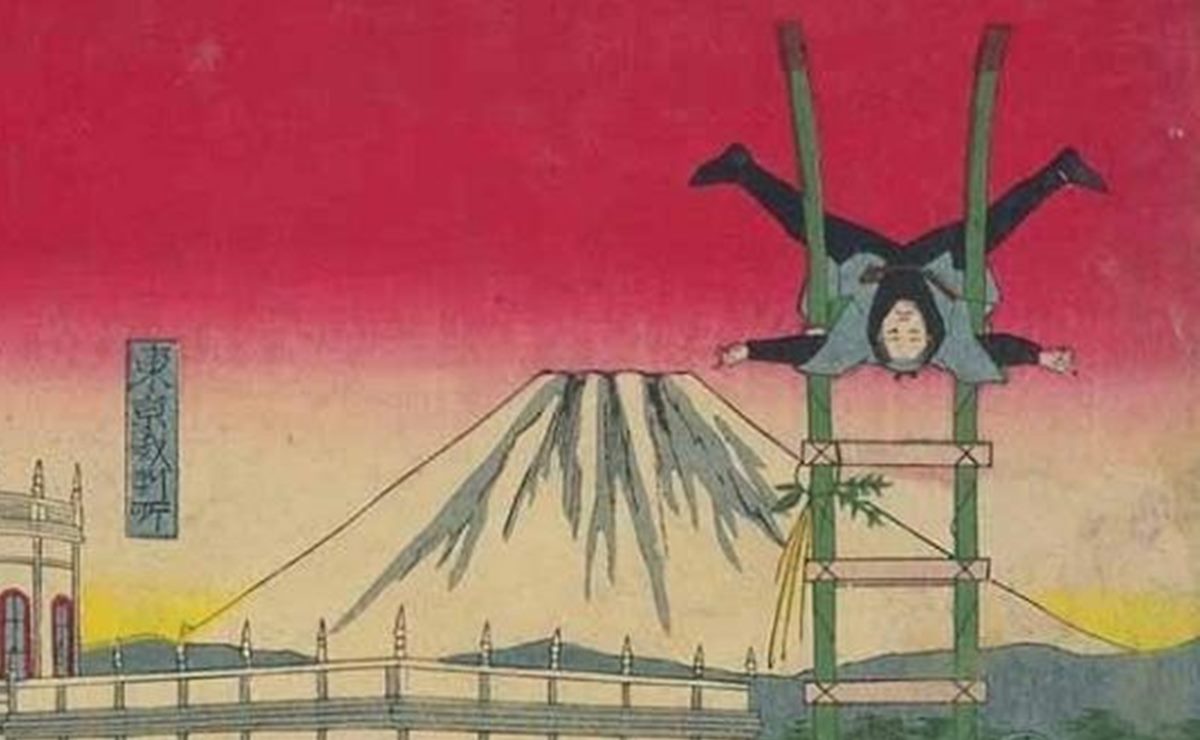

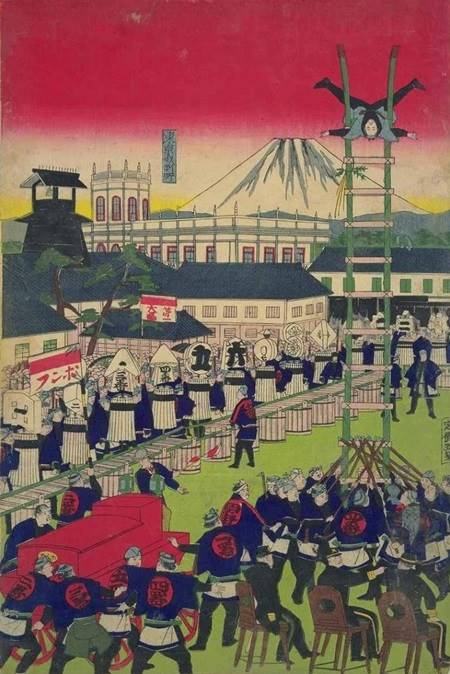

三代目歌川広重『火消し出初式』/wikipediaより引用

桶町火事を機に大名火消を設置

遡ること2年前の1641年明け、京橋桶町で大火(桶町火事)が勃発。

それを機に

「大名も有事の際には現場で働くべきだ」

ということから【大名火消】が設置されました。

それ以前から火消制度の前身みたいなものはありましたが(老中奉書)、このときの桶町火事はあまりに規模が大きく、家光自身で指揮を取っても早期に消し止めることはできなかったとか。

徳川家光/Wikipediaより引用

武勇談の好きな家光のこと。

御伽衆(話し相手)の戦国生き残りメンバーのように立派に指揮を取ってみせたかったのかもしれません。

そして恐らく、保科正之や幕閣皆で胃を痛くしていたことでしょう。

土井利勝とか春日局の寿命が縮んだんじゃないですかね。二人ともこの数年後に亡くなってますし。

ともかく、大名火消とは

「大名自らが人員を率いて火消しに当たる」

という充分意味のある役職であります。

火消しに使われた水鉄砲/Wikipediaより引用

しかし、太平の世が続き、大名が【武士→政治家】へとその本質を变化させていくと、大名火消の役目も形骸化してしまいました。

中にはパリコレの如く衣装を飾り立てる者もいる有様で、お上からお咎めを受けてもなかなか改善されなかったといいます。

現代でも、災害のとき首相の食事がどうたらというニュースになりますが、それどころじゃないですね。

いつしか火事はもちろん、そうした大名火消を見物に来る野次馬も増えたとか。

まあ、ちょっと前の戦国時代には、合戦場も見世物みたいなものでしたし、こうも頻繁に起きると緊張感がなくなってしまうのも無理のない話ではあります。

羽織に竜虎の絵が描かれたり

とはいえ、衣装が派手になっていったのは実際に火の元を壊す町火消たちも同じ。

こちらは随分後の徳川吉宗の時代に設置されたものですが、どの組なのかすぐわかるようさまざまな衣装や工夫を凝らしていました。

徳川吉宗/wikipediaより引用

戦国時代の変わり兜や旗とほぼ同義ですね。

羽織の背中に大きく竜虎の絵が描かれていたり、チェス盤のように白と藍色を互い違いに組み合わせた模様だったりと、なかなか洒落ています。炭治郎みたい。

いつ火の粉が飛んでくるかわからんというのに悠長というか度胸が凄まじいというか。

まぁ「男の勲章」ってやつですね。

背中の傷は恥ですが、火の粉をかぶるようなところから生きて戻ってきたというのは充分自慢になるでしょう。さらに……。

※続きは【次のページへ】をclick!