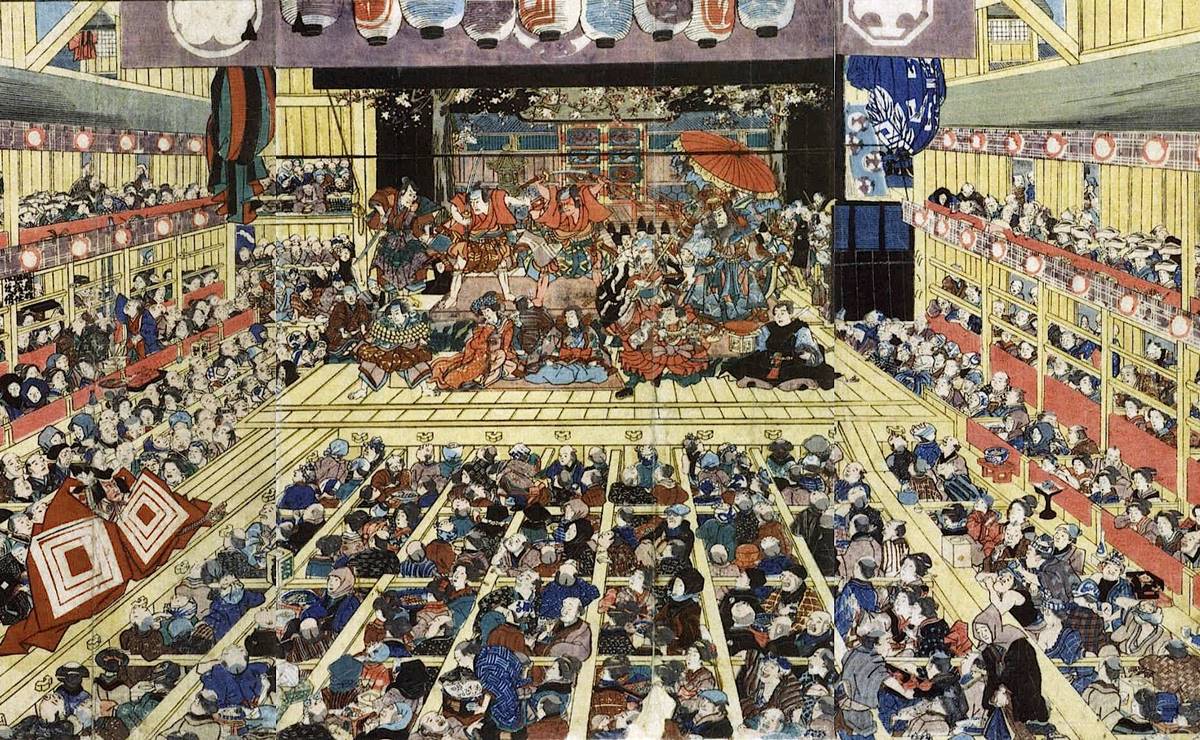

2月20日は歌舞伎の日です。

この数字と何の関係があるんだろう?

そう疑問に思う方も多いかもしれませんが、実は慶長12年(1607年)2月20日に出雲阿国(いずものおくに)が江戸で歌舞伎踊りを上演したことに由来しています。

以来、現代まで、日本の代表的芸能としてスッカリお馴染みの存在。

400年超の歴史を持つだけあって、各時代を通してなかなか波乱万丈な経過を経てきています。

それは一体どんな経緯だったのか?

歌舞伎の歴史を振り返ってみましょう。

歌舞伎の歴史は出雲阿国から始まった

前述の通り、歌舞伎は戦国時代に「出雲阿国」という女性が始めたものだとされています。

当時は「かぶき踊り」と呼ばれていて、露出度が高い服装だったり、R18的なものを含んでいたり、現在イメージされる歌舞伎とは全く違うものでした。

彼女が本当に出雲出身だったのか。

いつ頃から活動していたのか。

その辺の詳細はハッキリしませんが、少なくとも慶長八年(1603年)にはかなりの人気を誇っていたと思われます。

記録に出てくるのがこの年だからです。

しかしその後、踊り手の露出度が上がったり、観客とのオトナな関係などが頻発したりして、「社会的によろしくない」と認識。

女性の役者による歌舞伎が禁止され、男性の役者だけになった……といわれています。

男社会の江戸では客と演者が男色関係を持つように

問題は、平行して行われていた【若衆歌舞伎】でも起きました。

「若衆」とは12~18歳くらいまでの美しい少年役者のことなのですが、彼らが客と男色関係を持つようになってしまったのです。

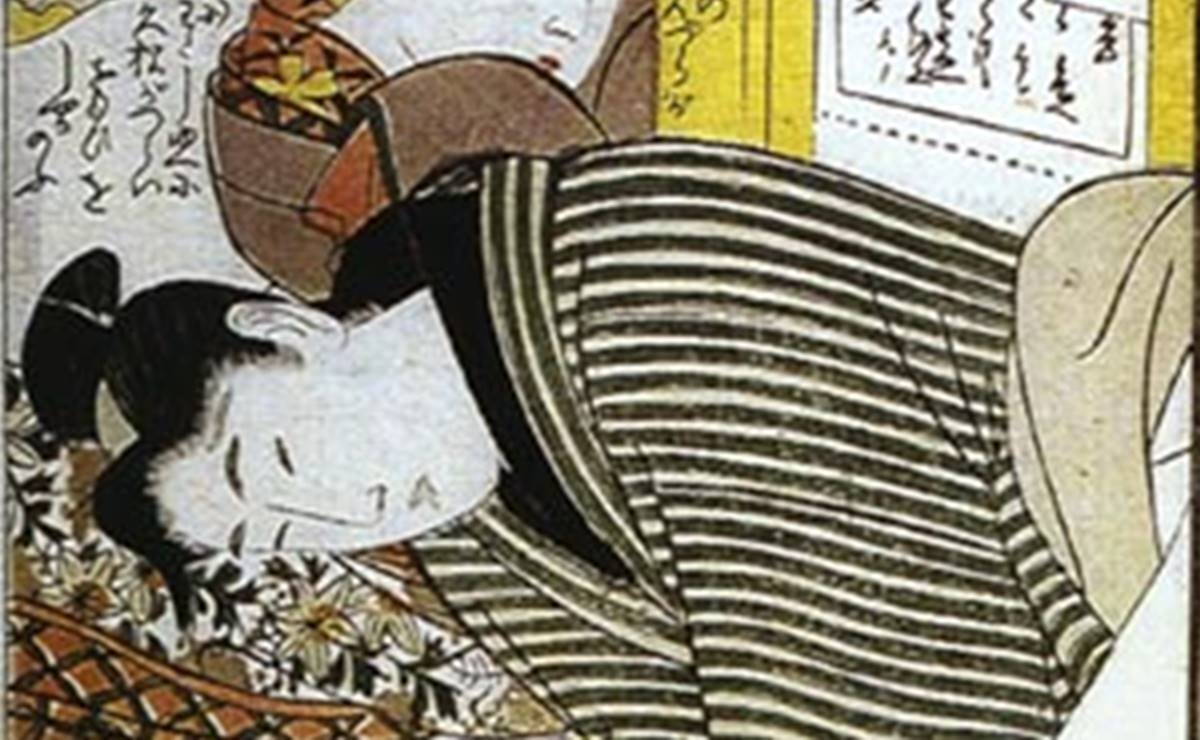

男色を描いた喜多川歌麿の春画/wikipediaより引用

理由の一つは、「江戸に女性が少なかった」ことが考えられます。

江戸は徳川家が移ってきてから急速に発展させた町ですから、その住民の多くは労働力である男性でした。

武家やその屋敷に仕える下働きの人間も大多数が男性ですから、必然的に男社会になるわけです。

右を見ても左を見ても……という状態で、綺麗かつ女装をすることもある役者とお近づきになりたいと思ったり、実際に親しくなったりするのも、不自然なことではありません。

なんせ三代将軍・徳川家光も若い頃は女性嫌いで、若衆とのお付き合いを好んでいたくらいですから。

徳川家光/Wikipediaより引用

もちろん、そんな調子では人口が増えず、幕府も武家も、その他の職の人々もとても困ります。

そういった理由から若衆歌舞伎も禁止されました。

野郎歌舞伎を機に大きな変貌を遂げる

代わって確立したのが「野郎歌舞伎」と呼ばれる形式です。

前髪を落とした(=成人した)後の男性役者によるもので、野郎歌舞伎が主流になるまでの流れには諸説ありますが、ここでは省略。

ともかくその時代になってから、大きく変わりました。

役者の外見だけではなく、演技の上手さや演出で客を惹きつける傾向になっていったのです。

演技や作風については、江戸と上方で違った傾向がありました。

江戸は「荒事(あらごと)」と呼ばれる荒っぽいシーンや、それを得意とする役者が人気を集めていました。

『御攝勧進帳(ごひいきかんじんちょう)』の弁慶などが当てはまりますね。

よく似た名前ですが、著名な『勧進帳』より古い台本のものです。

『勧進帳』五代目市川海老蔵の武蔵坊弁慶/wikipediaより引用

一方、上方では「和事(わごと)」と呼ばれる艶っぽいシーンや優美な振る舞いの役者が人気でした。

よしながふみ氏『大奥』で生島新五郎が演じていた「廓文章」の主役・藤屋伊左衛門などが和事の代表例。

作中の舞台は江戸でしたが、江戸でも和事を取り入れる役者はいたそうです。

※続きは【次のページへ】をclick!