天明七年(1787年)5月12日は、天明の打ちこわしが始まったとされる日です。

「打ちこわし」とは私腹を肥やした商人やいわゆる悪代官に対して、庶民がまとまって家屋などを破壊すること。

いわゆる暴動です。

いかにも物騒な話ですが、天明の打ちこわしについては少々変わった記録が残っています。

暴徒たちが「礼儀正しく狼藉」したというのです。

なぜ打ちこわしが起こったのか、その原因から見て参りましょう。

お好きな項目に飛べる目次

お好きな項目に飛べる目次

火山の噴火が原因で天明の大飢饉が発生

ことの始まりは【天明の大飢饉】でした。

この飢饉は一年に集中して起きたわけではなく、数年間の積み重ねで起きたものです。

まず天明二年~八年(1782~88年)の6年間、慢性的な冷害で全国の生産量が激減します。

そこへ来て天明三年(1783年)の浅間山をはじめ、各地の火山が噴火してしまったことにより天候が悪化。

天災のコンボによって、不作に一層拍車がかかってしまったのです。

それでいて冬は冬で異様に暖かく、雨が降らない日が続いたといいますから、当時の人々にとっては天変地異、そして天罰としか思えなかったことでしょう。

時の幕閣筆頭が田沼意次だったからです。

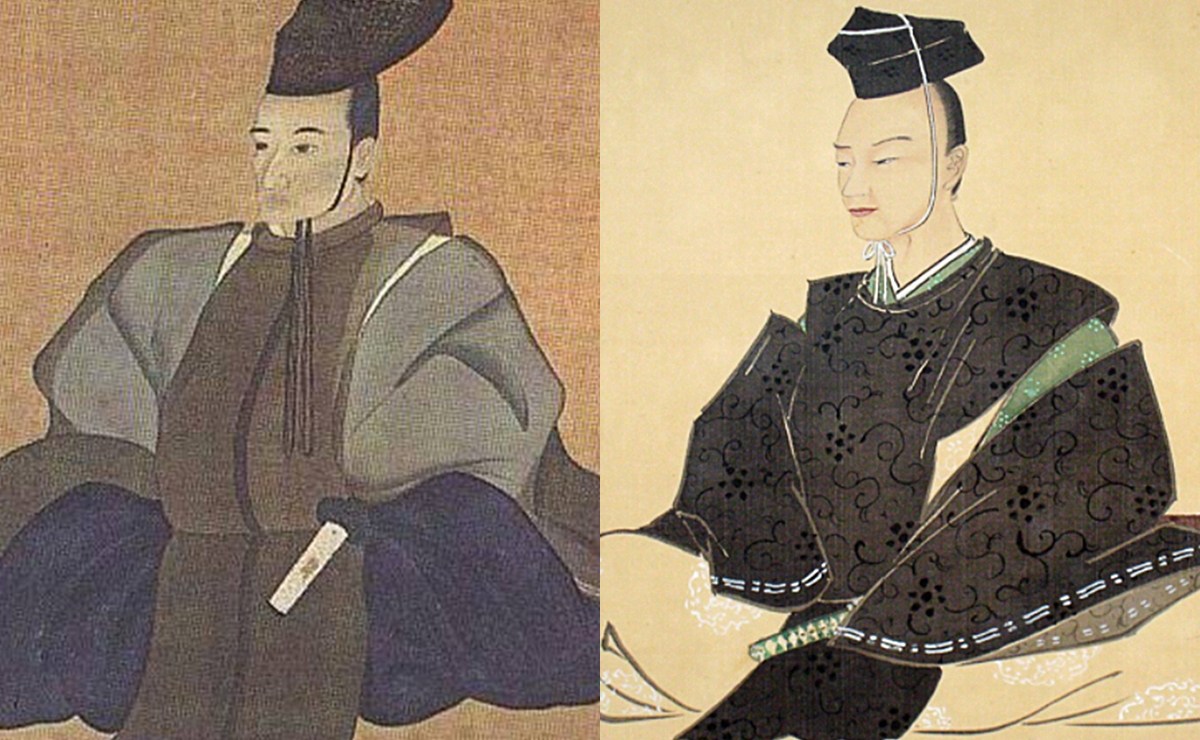

田沼意次/wikipediaより引用

この辺の時代は

「天変地異=ときの為政者に対して神様が怒っている」

という受け取られ方をしていたので、意次が槍玉に上がったのでした。

一昔前までは教科書でも「賄賂政治を横行させ、幕府を傾けた張本人」という扱いでしたし、同時代の人にとっては意次が推し進めた商業主義に理解が追いつかず、嫌悪感を抱いても無理はありませんね。

田沼は老中罷免

元々、稲は南方の植物です。

改良を施したとはいえ寒冷な地域で育て、しかも国民の胃袋がそれに頼りきり……というのは、そもそもかなり危ない橋を渡っていることになります。

農村部では粟や稗などの雑穀も多く食べられていましたが、天明の大飢饉のような状況ではそれらも豊富にとれるとはいえません。

現代的な感覚でいえば「食料は全部輸入でまかなえるんだから、国内の農地を潰して工業地をもっと広げよう!」というような感じですかね。

商業を重視していた=物資やお金のまわり方に心を砕いていた意次が、食料についても同様の考えができなかったというのは落ち度……と取れなくもありません。

しかし意次は印旛沼の干拓など、生産量を上げる施策も行おうとしていました。

効果が出る前に浅間山の噴火が発生してしまったので、この点については失策というより不運の面が強いでしょう。

さらに、意次にとって最大の後ろ盾だった将軍・徳川家治が飢饉の真っ只中である天明六年(1786年)8月25日に亡くなってしまいます。

徳川家治/wikipediaより引用

家治は意次が手配した医師に診察を受けていました。

その治療が効かなかったことも意次の責任とされ、8月27日に意次は老中から罷免されてしまっていました。

財政難で備蓄もできなかった東北諸藩

意次をクビにしたのはいいとして、飢饉は容赦なく被害を出し続けました。

この飢饉が大規模になってしまったのは、被害を受けた場所が東北地方だったという点にもあります。

江戸時代の大名はほとんどがド貧乏で緊急時用の蓄えもない上に、連続の凶作。

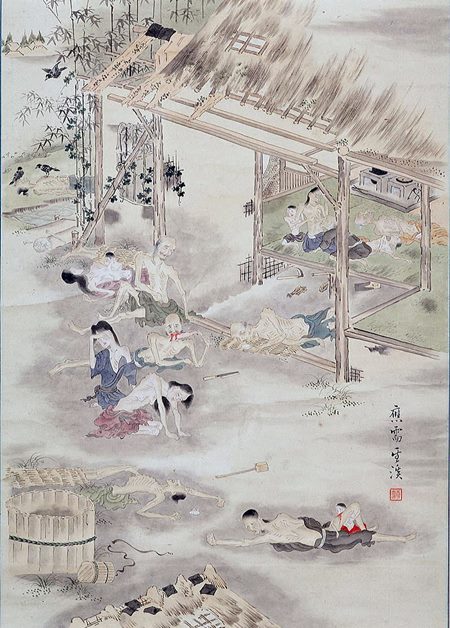

食べ物を得られずに栄養失調や飢餓で亡くなる者、それによる流行り病で亡くなる者が続出し、生き残った者も人肉食にまで及んでどうにか生き残るという有様。

東北全体では13万もの死者が出たとまでいわれています(20万人とも)。

天明飢饉之図/wikipediaより引用

例えば八戸藩では農民約5万人のうち、餓死や病死者と逃散者(逃げ出した人)を合わせて3万人も減ってしまったといいます。

なんでそんなに蓄えがないのかというと、

だいたいこんな感じの悪循環が常態化していたためです。

借金してなんとか食料を調達しようとした藩主もいたのですが、間に合いませんでした。

※続きは【次のページへ】をclick!