こちらは3ページ目になります。

1ページ目から読む場合は

【天明の打ちこわし】

をクリックお願いします。

「誠に礼儀正しく狼藉仕り候」

冒頭でも触れた通り、打ちこわしはいわゆる暴動に分類されるものです。

ところが、天明の打ちこわしについては面白い記録も残っています。

「民衆は米屋に乗り込んで暴れはしても盗みはせず、たとえ米がぶちまけられていても持って帰ったりはしなかった」

というものです。

他にも高利貸しやお金持ちの家も襲撃対象になりましたが、放火や人への乱暴は固く戒められていたといいます。

さらに襲撃先の隣家へは被害が及ばぬよう配慮され、死傷者は一人もいなかったのだとか。

つまりは

米を適正価格で売らない商人に一般人がブチギレ

+

しかし関係ない人を巻き込むのはダメ

||

対象者の家をぶち壊して反省させて、まともな値段で米を売らせるんだ!

という理性的な目的が共有されていたということになります。

一揆(暴動)というより、ちょっと強引なデモというイメージでしょうか。

後日、役人による調査で「誠に礼儀正しく狼藉仕り候」という記録も残されていますが、なかなか文才のある方ですね。

そんなわけで建物の被害はあっても人的被害がなかったので、幕府としても処罰に困ったようです。

これだけの規模なので、もちろん盗みを働いた者が皆無ではありませんでしたが、数名を鞭で100回叩いた上で江戸から追放するだけで済ませたとか。

当時は窃盗でも死罪になることがありました。

死罪になると斬首+死体を返してもらえず試し切り+財産没収になる――そう考えると、遥かに軽い処罰です。

打ちこわしは、南は長崎から北は福井まで発生しており、大都市圏だけの現象ではありません。

東北では小規模なものが起きていましたが、そもそも飢饉の被害が大きすぎて、民衆には打ちこわしをやれるような体力もなかっていなかったのでしょう。

これほどの広範囲で暴動が起きたにもかかわらず、その後も同じ幕府が続いたというのは、歴史的にみると結構スゴイ話なのかもしれません。

定信が改革に乗り出すが……

打ちこわしの収束と同時に田沼派だった者たちは次々と罷免。

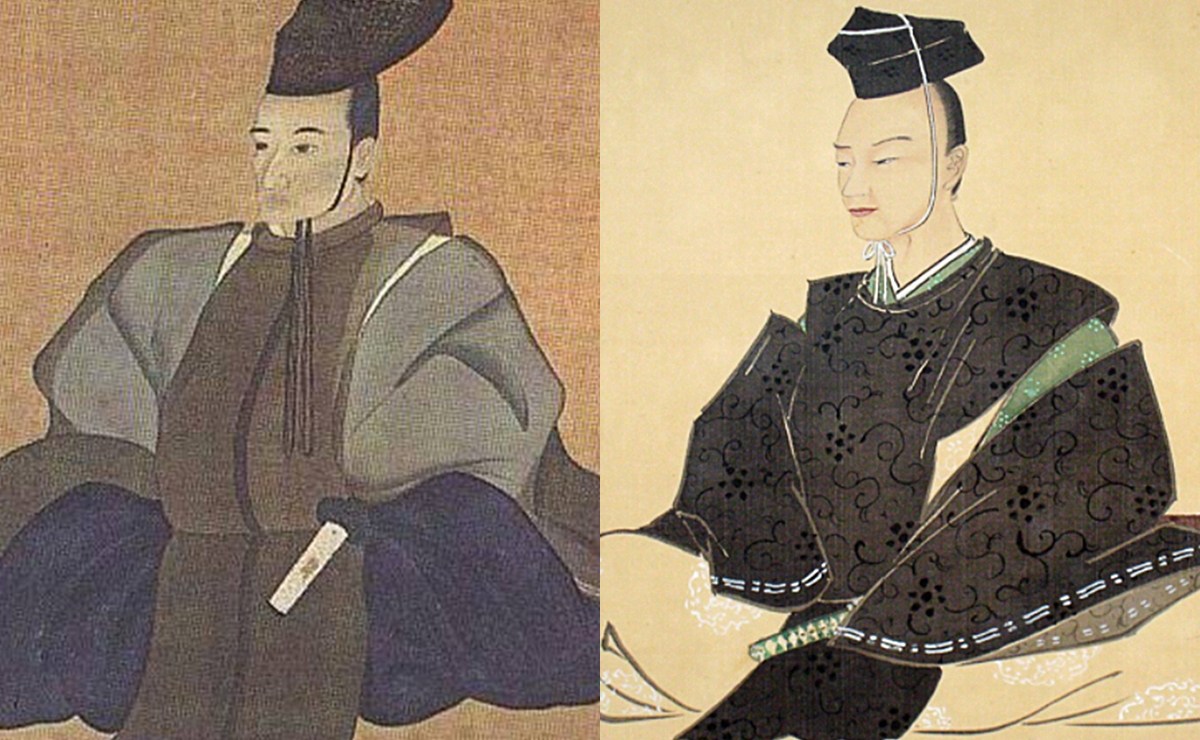

代わって幕閣のトップに立ったのが、寛政の改革の主導者として有名な松平定信です。

松平定信/wikipediaより引用

なぜ松平定信が選ばれたのか?

・藩主を務める白河藩では餓死者が出なかった

・吉宗の孫だった

・御三家及び御三卿の支持を取り付けた

などが抜擢の理由とされます。

実は打ちこわしの前から幕府内では「定信を抜擢すべき」という声も上がっていましたが、決定打がなく先延ばしにされていました。

飢饉から打ちこわしという流れの中で、改めて「田沼派の者たちでは実力不足」と判断され、世間が落ち着いてから定信の老中首座就任が決まったのでした。

といっても、その後の【寛政の改革】も成功とは言えずに終わり、定信もまた失脚することになります。

定信個人の生涯や寛政の改革については以下に別途記事をご用意しておりますので、気になる方はそちらも併せてご覧ください。

みんなが読んでる関連記事

-

松平定信は融通の利かない堅物だった?白河藩では手腕抜群でも寛政の改革で大失敗

続きを見る

-

寛政の改革|蔦重や江戸っ子たちを苦しませた松平定信の政策とは?

続きを見る

-

『べらぼう』なぜ賢丸(定信)と意次は激しく対立するのか?背後でほくそ笑むのは一橋治済

続きを見る

-

史実の田沼意次はワイロ狂いの強欲男か 有能な改革者か? 真の評価を徹底考察

続きを見る

-

なぜ田沼意知(宮沢氷魚)は佐野政言に斬られたのか?史実から考察

続きを見る

【参考】

北原進『百万都市 江戸の生活 (角川ソフィア文庫)』(→amazon)

国史大辞典

日本大百科全書(ニッポニカ)

日本人名大辞典

天明の打ちこわし/wikipedia