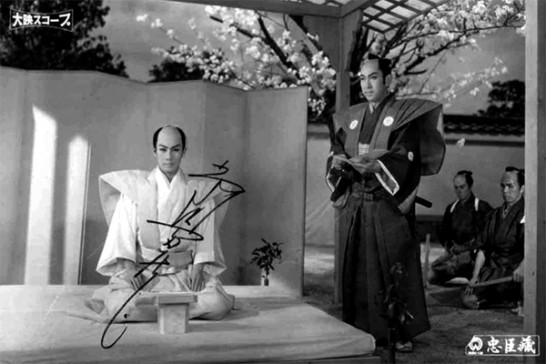

日本の物語で超ロングランといえば『忠臣蔵』。

史実の「赤穂浪士」事件を題材にしたお話で、かつてはドラマでも演劇でも「ネタに困ったら忠臣蔵やっとけ!」という時代もあったと言います。

討ち入りが12月だったので年末ドラマのお約束というイメージですよね。

しかし、代表的な人形浄瑠璃作品『仮名手本忠臣蔵』が初上演されたのは冬ではなく、寛延元年(1748年)8月14日のことでした。

※以下は赤穂事件の関連記事となります

-

赤穂事件=赤穂浪士の討ち入りは単なるテロ事件?史実はどのように進んだか

続きを見る

お好きな項目に飛べる目次

お好きな項目に飛べる目次

幕府に睨まれないように脚色入れた忠臣蔵

数ある赤穂義士事件系の中でも集大成といえるのが『仮名手本忠臣蔵』でしょう。

当初は人形浄瑠璃の作品だったところ、好評のため、その年のうちに歌舞伎でも演じられるようになりました。

というか、いまや赤穂事件そのものよりも『忠臣蔵』ほうが有名ですよね。

フィクションと史実がこんがらがっちゃってる方もおられるかもしれません。

江戸時代では、体制批判(幕府批判)につながるノンフィクションベースの作品は御法度でしたので、実際に上演されるときは【実名虚名いりまぜ】になっています。

代表的なところを挙げておきますと……。

◆吉良上野介(きらこうずけのすけ)

↓

高師直(こうのもろなお)

→室町幕府創設の立役者で足利尊氏の側近・吉良が高家筆頭だから

◆浅野内匠頭(あさのたくみのかみ)

↓

塩谷判官

→赤穂の塩から

◆大石内蔵助(おおいしくらのすけ)

↓

大星由良之助

→音の響きから

さらに、吉良(高)が浅野(塩谷)の妻に横恋慕したりと、ドロドロのサイドストーリーを織り交ぜたことが、ウケにウケたのです。

禁断の場所で不意打ち→失敗

さて、「松の廊下刃傷」と「討ち入り」が有名な忠臣蔵ですが、いったん史実の「赤穂義士事件」に目を向けてみましょう。

事件は忠臣蔵初演の半世紀前、元禄14年(1701年)3月14日のこと。

朝廷からの使節(勅使)の接待役を任じられた浅野内匠頭長矩(あさのたくみのかみながのり)が、突然、高家(儀式などを担当する格の高い大名)筆頭の吉良上野介義央(よしひさ)を斬りつけました。

しかも、その場所が江戸城・松之廊下という、一番刃傷ごとをやってはいけないところ。

-

将軍様お膝元の江戸城で七度も勃発していた!切った張ったの刃傷事件全まとめ

続きを見る

しかもしかも、ヒーロー役なのであまり指摘されませんが、武士としては格好悪いことに不意打ちで殺害に「失敗」しているのです。

にもかかわらず内匠頭は切腹、赤穂藩浅野家は城地没収と絶家の判決を受け、残された四十七人(一人は途中で離脱)の部下たちが吉良を殺すことで、主君の仇討ちを完遂するわけです。

将軍は文治政治を推し進めた綱吉

そもそもなぜ浅野内匠頭はそんなことをしたのでしょうか?

当時の将軍は徳川綱吉。

【生類憐みの令】で悪名高い人ですが、最近は暴力を排除し、文治政治を推し進めた方として再評価されておりますね。

儒学を重んじ、威厳の衰えつつあった朝廷に対してもきちんと礼を尽くし、年明けのお祝いやその返礼の勅使を丁寧にもてなしたりして、慣例を大切にする面もあったのです。

-

徳川綱吉は犬公方というより名君では? 暴力排除で日本人に倫理を広めた人格者

続きを見る

さらに言えば、生類憐れみの令が、生けるものに対する命の尊さを説いた――という見方もあるほどです。

-

生類憐れみの令は日本人に必要だった?倫理観を正した“悪法”に新たな評価で考察

続きを見る

ともかく綱吉は、武士だからといって無闇矢鱈と刀を振り回すような暴力沙汰には厳しい目を持っておりました。

お膝元で暴力なんてもってのほか。

しかも朝廷からの返礼の使者をもてなす役目ですから、より一層、格式ある振る舞いが求められる。

そんなときに担当になったのが赤穂藩主の浅野内匠頭(3万5,000石・一説に5万石超)と伊予吉田藩主(3万石)の伊達宗春でした。

※続きは【次のページへ】をclick!