こちらは2ページ目になります。

1ページ目から読む場合は

【江戸~明治時代の医者】

をクリックお願いします。

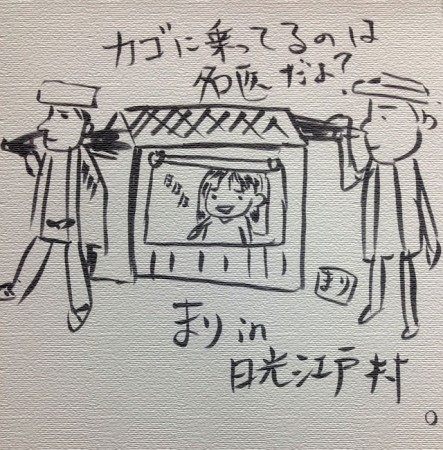

籠に乗っていたら名医です!

実は町医者は、名乗れば誰でもなれました。

もちろん、看板ばかりで腕の悪いニワカ医者は、患者が来ずに潰れたことでしょう。

町医者になるには、通常、師匠の元で10~20年の修行をこなし、代診を経てから独り立ち。

評判がよく、多忙な者は、奉行より籠に乗ることを許され『乗物医者』となりました。

ちなみに医者は武士でなくても名字帯刀を許され、それが目的でなる人もいたようです。

TVドラマ『大岡越前』で竹脇無我んが演じた小石川療養所の医師も「榊原伊織」という名字があり、刀も差していましたよね。

少し話がそれてしまいますが、腕の悪い医者を藪医者(やぶいしゃ)と言いますね。

語源には諸説ありますが、面白いものを1つご紹介します。

昔、丹波国、養父(やぶ)に大変な名医がいました。

その評判は広く伝わり多くの弟子もいました。

が、この評判を悪用した、腕の悪い自称「養父医者の弟子」が続出したため、いつの間にか「やぶ医者」が腕の悪い医師を指す言葉となったそうです。

落語話には藪医者以下の『筍医者』も出てきます。

野口英世も通った医術開業試験

明治時代に入ると日本は急速に近代化。

明治8年から「医術開業試験」が始まりました。

医療の教育機関を出ていなくてもこの試験に合格すると医師免許がもらえたため立身出世の糸口となり、野口英世も取得しております。

一方で、この時代に大学や医専を出た人は無試験で医師免許が交付されました。

明治時代の後半になり医療教育機関の卒業生が増えてくると、学歴を問わずに医師免許を与えるこの試験は廃止へ。

大正5年からは官立、公立、または文部大臣が指定した私立の医学校を卒業するか(卒業で医師免許取得)、それ以外の私立医学校+医師国家試験合格が医者への道となります。

終戦後は、昭和21年から医師国家試験が始まり、6年間の医学部を卒業した後、国家試験に合格した者に医師免許が交付されるようになりました。

ちなみにですね、医師国家試験は出題範囲が『医学全般』なので、将来は耳鼻科と決めてる人でも内科、外科、小児科、産婦人科、眼科……(多いので省略)全範囲を勉強しなければいけません。

合格率は80-90%と決して低くはないですが、落ちたら1年後の試験まで国試浪人になるので、私もホント必死で勉強しました。

試験の内容はもう忘れましたが、帰りの電車で飲んだビールが最高に美味しかったことは今も覚えております(・ω<)

あわせて読みたい関連記事

-

世界で初めて麻酔を成功させた江戸時代の華岡青洲~妻と母を犠牲にして医術を発展

続きを見る

-

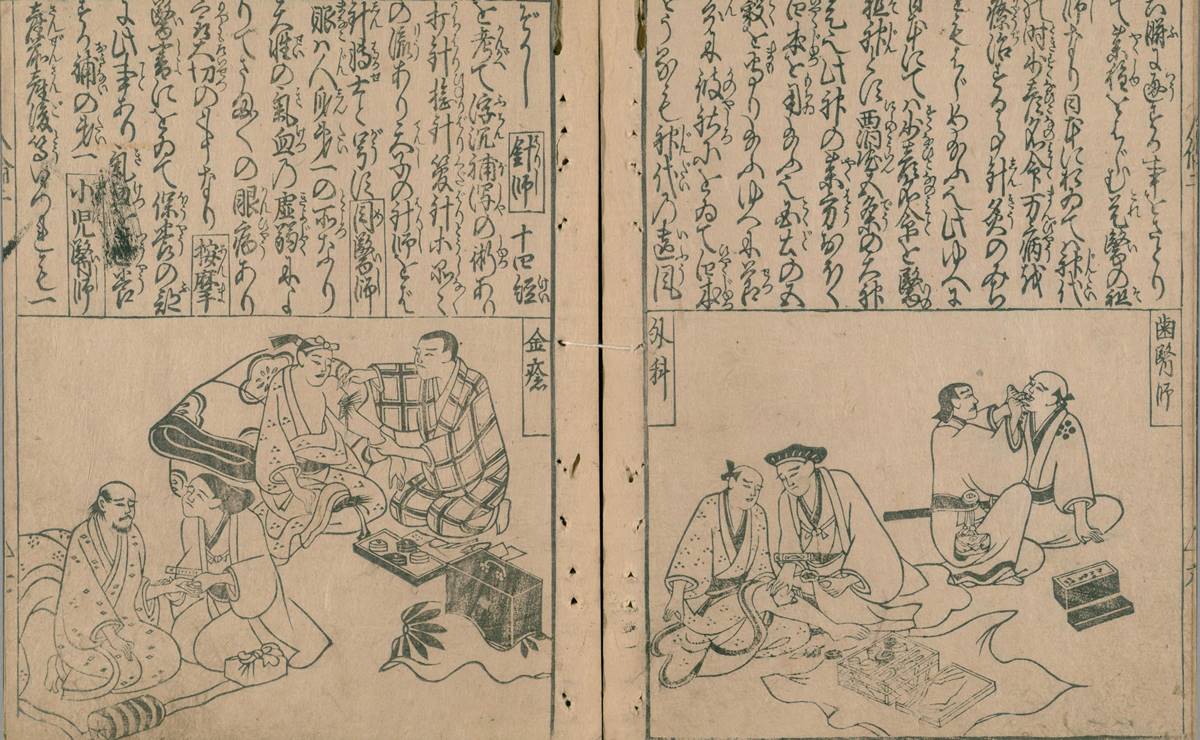

漫画『JIN-仁-』を見て抱く3つの疑問~江戸のリアル医療事情とは

続きを見る

-

JIN-仁-の舞台・江戸時代は腑分けや麻酔など医学が劇的進歩をしている最中だった

続きを見る

-

『JIN-仁-』洪庵先生は漫画やドラマのように熱くて優しい人だった

続きを見る

◆拙著の新刊『戦後国診察室2』を皆様よろしくお願いします!

【参考】

お江戸の科学(→link)

くすりの博物館(→link)

藩医/wikipedia

奥医師/wikipedia

藪医者/wikipedia

医術開業試験/wikipedia

江戸後期の社会と生活(→link)

養父市(→link)

TOPページへ