こちらは2ページ目になります。

1ページ目から読む場合は

【曲亭馬琴の生涯】

をクリックお願いします。

読本作家として全盛期に突入

寛政8年(1796年)に而立(じりつ・30才)を迎えた馬琴は作家としての全盛期に突入。

元々の才能に加えて、培ってきた知識も豊富にあり、【黄表紙】や【草双紙】といった当世流行の作品をそつなくこなしていくうちに得意のジャンルを見出します。

文化元年(1804年)、『月氷奇縁』から始まる【読本】です。

この【読本】は、まさにこの時代らしい流行――中国の【白話小説】の影響を受けて描かれた、長編伝奇小説ともいえるジャンルです。

日本では古来より、漢籍を受容してきました。

日本ならではの読解法である【書き下し】は、唐代あたりまでの中国語文法に適しており、それ以降は読解が難しくなります。

文語体で書かれた漢籍は読みこなせても、口語を取り入れたジャンルとなるもどうにも読解が厳しい。

なんせ【白話小説】とは、文語体ではなく口語体(=白話)で書かれた小説のことでした。

本場からすれば読みやすく親しいジャンルですが、日本人にとっては難解になってしまう。

このため同じ明代に成立した小説でも、日本での受容時期は異なったりします。

例えば文語体である『三国志演義』は解読しやすく、各地で藩校が作られると教科書として採用されました。

一方で『水滸伝』などは【白話】を駆使するため、読解をするのにタイムラグが生じる。

読みこなして翻訳が広がり、定着してゆくのは、江戸時代も折り返し地点を過ぎてからでした。

なお、江戸後期は、明代がブームになります。

明の後に成立した清は満洲族の王朝であり、何か違和感が生じるし、時代を遡って唐代では読み手も慣れきっていてもう古い。

しかし、明代ならば新しくて何か洒落ている――として新しいトレンドに乗りたい人びとは、明代風を取り込んでゆくのです。

例えば書道などもそうです。

江戸時代の公式字体ともいえる書体は【青蓮院流】、または【御家流】の名前で知られます。

【和様】、すなわち日本式書道の頂点とされ、武士から寺子屋まで、なるべくこの字体に近づけることが修練でした。

しかし、もっとオルタナティブな達筆をめざしたいものたちは【唐様】(からよう)を手本とします。

主流とは異なる字体で、反抗心や流行を追うスタイルを示すのです。

この【唐様】の代表格は、明代の文徴明や董其昌とされます。

江戸時代後期や幕末には「あの人は文徴明のような字だ」ということがよく言われましたが、それはただ達筆を褒められるだけでなく、センスも良いという意味になりました。

明代のファッションアイテムとしては【大明頭巾】があります。

紫縮緬の防寒用で、はじめは男女双方、のちに女性のものとされました。

別名は【御高祖頭巾】――この名前は明の初代皇帝・朱元璋が被った頭巾に似ているからとされます。

しかし、朱元璋は「太祖」であるし、頭巾も紫色ではありません。女性専用というのも奇妙な話です。ファッションであるため、そのあたりが曖昧に伝わったのでしょう。

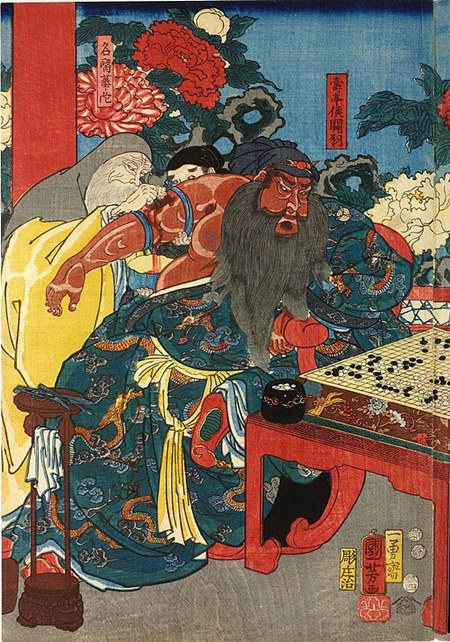

馬琴は、長男の嫁を決める際、関帝籤、つまり関羽のお告げであるおみくじを引いています。

これ、妙な話だとは思いませんか?

今現在、関羽のおみくじを引くとすれば、道教の施設である関帝廟に向かうしかありません。

華佗の医術で肘の切開手術を受ける関羽/wikipediaより引用

では馬琴は関帝廟に向かったのか?

というとそんなことはなく、普通、おみくじは寺社仏閣で引くものです。

つまり、この時代に関帝という神様を知った日本人は「関帝の言葉を使っておみくじを作れば、人気が出ること間違いなし!」と考え、寺社仏閣でも広まったのです。

なにせ関羽は日本でも大人気です。

ありがたいお告げがおみくじになったとなれば、こぞって引くこと間違いなし。道教神であり、日本由来でないことなど、この際どうでもよいのです。

これは漁業や航海を司る道教の女神・媽祖(まそ)にもあてはまります。ありがたい女神として、素朴に媽祖を讃えている日本人はおりました。

明治時代になり、神道のこうした状態を整理し、神社での関帝籤は廃止されております。

馬琴は、こうした江戸の最先端であった「唐様」「明代」ブームをより深く取り入れた作家でした。

語学力に長けているため明代の【白話小説】も読解できる。

名場面をアレンジし、自作に取り込む――そんな作風が読者の心を掴むのです。

しかも彼には他の武器もありました。

商業を重視した田沼意次時代は、世間一般でも軽妙洒脱な気風が流行し、馬琴の師である山東京伝が人気作品を立て続けにヒットさせました。

こうした、チャラい気風を引き締めることが、ポスト田沼時代の流れです。

松平定信の厳格な取締に対し、山東京伝や蔦屋重三郎たちはすっかり参ってしまい、たしかに馬琴も、弾圧を受ける創作側にいました。

しかし、彼には彼なりの個性と気質があり、武士であることを誇りとしていたため、お堅い作風となります。

軽妙洒脱よりも質実剛健は、このころ変化した時代の流れに一致。

師匠の山東京伝が伸び悩む一方で、馬琴の作品は次々に売れていったのは、時代の流れも影響したのでしょう。

馬琴は文化4年(1804年)、源為朝が大暴れする傑作『椿説弓張月』を発表。

源為朝/wikipediaより引用

さらに10年後の文化11年(1814年)には『南総里見八犬伝』の刊行を始めます。

そしてその2年後の文化13年(1816年)、恩人であり、師であった山東京伝が没しました。

時代の移り変わりを象徴する出来事と言えるでしょう。

中国古典を使いこなす驚異的な創作テクニック

馬琴の代表作ともいえる『南総里見八犬伝』は、驚きに満ちた冒頭部から始まります。

以下にざっと要約いたしますと……。

里見義実は、安西景連により攻められ、もはや家は滅びる寸前となった。

このとき義実は、愛娘である伏姫の愛犬の八房に語りかける。

「もしも憎き敵の首を取ってくれば、お前に伏姫をくれてやろう」

すると八房は姿を消し、景連の首を取ってきた。

伏姫は犬であろうと約束は約束であると父を説き伏せ、八房と共に山中へ姿を消す。

やがて伏姫は身の異変に気付く。

八房との間に子が宿ったのか、犬の子を産むなど屈辱の極み――そう悩んだ伏姫は自害をしようとする。

そして許婚が伏姫を見つけたそのとき、彼女が腹を切ると、光る八つの玉が飛び散った。

あまりに衝撃的な内容ですが、元となる話はあります。

中国の怪異伝説を記した『捜神記』にある盤瓠(ばんこ)という犬の話です。

敵に攻められた高辛氏が、敵将を討った者に娘を娶せると御触れを出すと、盤瓠という犬が首を取ってきたというものです。

そして、この話の後半部は「盤瓠と娘の間に子が生まれる話」となるのですが、馬琴はこの後半部を変え『水滸伝』と組み合わせました。

封印された百八の魔星が飛んでゆき、英雄好漢女傑に宿る――伏姫の体から飛んだ玉を持つ八犬士をめぐる物語は、かくして始まるのです。

インプットした知識をアレンジしてエンタメ化する。

馬琴は、そんな才能に恵まれた作家でした。

大長編となったこの『南総里見八犬伝』は、実に連載期間は28年に及び、馬琴のライフワークとなっています。

江戸時代の大長編連載作家といえば『膝栗毛』シリーズを21年間書き続けた十返舎一九がいます。

十返舎一九/国立国会図書館蔵

十返舎一九は、大ヒット作が『膝栗毛』のみであり、作者本人も辞めるにやめられなかったような哀愁を感じさせるものです。

しかし馬琴の場合、生来の執拗な性格と溢れる生命力が人生の一部となり、この大長編を生み出したような荘厳さをも感じさせます。

作家としての力量は本当に申し分ない。

その一方で私生活は苦労の連続でした。

馬琴の大変な家庭事情

馬琴の師である山東京伝は、生き方そのものが優雅で風流そのものです。

最初の妻も、その妻の病死後に娶った再婚相手も遊女の出身であり、熱烈な恋と真摯な愛情がある夫婦となりました。

では、その弟子・曲亭馬琴は?

というと、前述の通り打算による結婚であり、妻の百とは生涯理解しあえることはなかったといえます。

しかし二人は一男三女に恵まれており、その子供たちから見た馬琴は、おそるべき毒親でもありました。

親としての愛情は深い。

ただ、あまりに重い。

馬琴は娘の結婚相手を厳しく吟味し、気に入らぬことがあれば交際に猛反対し、その仲を引き裂きました。

それでもようやく長女の幸が清右衛門という婿を迎え、分家を作ることができました。

一人息子の鎮五郎は、大変な重圧と共に生きていました。馬琴の兄たちは全員彼よりも息子を残さぬまま先に亡くなっています。末弟である馬琴の男子に滝沢家を継ぐ役目が回ってきていたのです。

父は大柄で頑健です。馬琴は力士にスカウトされたこともあるとか。しかし息子は虚弱体質で気も弱い。

馬琴は我が子に期待をかけ、ともかく厳しく育てあげます。

その辺の平凡な子と遊ぶことすらよしとせず、行儀作法を叩き込むと、やがて彼は信心深く、織り目正しい青年に成長してゆきました。

馬琴は己が挫折した医術を極めさせようとし、「宗伯」と名乗らせます。

そして『べらぼう』視聴者であればこそ腑に落ちる進路を辿ることになるのです。

曲亭馬琴には大名家にも多くのファンがいました。松前藩の元当主・松前道廣もその一人です。『べらぼう』ではえなりかずきさんが扮し、おそるべき暴君として印象を残したものです。

そんな道廣の統治時代、上級武士ともなれば【黄表紙】の類をこっそり読んでいようと、そのファンであることを大っぴらにはしないものでした。

それが時代が下り、曲亭馬琴全盛期の【読本】時代となれば、何も憚ることはない。文化受容の変化を感じさせますね。

松前藩は蝦夷地支配の不手際ゆえに上知(藩領没収)され、奥州梁川藩に移されていた時期があります。このころの当主であり、道廣の子である松前章廣に、宗伯は医師としての出入りを許されたのです。

これで武家としての滝沢家復帰が叶う――馬琴はそう喜んだものの、宗伯はとにかく病弱です。

父の名声があるからこそ、日々の勤務ができなくても俸禄を与えられる立場であり、こんな状況が続けば、精神が鬱屈し、精神的に追い詰められてもおかしくないでしょう。

宗伯は、妻の路(みち)を娶りました。

ところが宗伯はこの妻を労わろうとするどころか、自身の鬱屈を彼女にぶつけました。

その様はあまりに理不尽。路が病に苦しんでいても、服薬すら許さず、ときに癇癪を起こして妻を殴る。

今でいうところのDV夫です。

人は往々にして、受けたストレスをさらに下位の者にぶつけることで発散すると言いますが、宗伯からは、まさにそんな不健全な精神性を感じさせます。

馬琴と百は仲が悪い。

宗伯は父の目をうかがい、鬱屈を路にぶつける。

百も路をいびる。

あまりに殺伐とした家庭ですから、自邸で働く下女も長く続かない。

そうした様子は、細やかにつけられた馬琴自身の日記によって伺えます。

馬琴はあまりに几帳面でした。

一日のルーチンにこだわりがあり、部屋にあるものを勝手に動かされるだけで怒り狂います。

下女が逃げ出すのもやむなしといったところでしょう。

大名だろうが塩対応 文人と揉め版元も困る

馬琴は気難しい性格です。

ファンサービスを求めてくるのがたとえ大名だろうと、すげなく断ることすらあり、文人や版元とも当然ながらよく揉めました。

師匠である山東京伝を暴露するような本を出し、あることないこと書いたこともあります。

温厚な京伝本人はそれをあしらうものの、弟の山東京山は「この恩知らずが!」と激怒。

馬琴は、日頃のストレスを辛口の批評やゴシップ暴露に費やす悪癖があり、それを京山は許せませんでした。

京山は如才ない男です。

トラブルメーカーの長男とは縁を切り、娘に婿を持たせる。

大名家から「ファンです、うちに来てお話ししませんか?」と言われようが、怒涛の塩対応をする馬琴とは異なり、そつなく付き合うことができた。

妻の履物屋を畳んだ馬琴とは異なり、父と兄の商売もきっちりこなす。

いわば頭のキレる陽キャですから、馬琴とは気が合うわけもありません。

この京山とのトラブルは、周囲にまで悪影響を与えています。

越後の鈴木牧之は、豪雪について描いた随筆出版をめざしており、馬琴と親しく文通していました。

しかし馬琴は業務多忙となり、牧之とは疎遠となります。

そこで彼は京山を頼りにし、それが『北越雪譜』として結実しました。

すると馬琴がこれに怒り、鈴木牧之との仲が一時断絶してしまったのです。

まったくもってややこしい性格をしている――そんな馬琴の家に、短いながらも居候した絵師がいます。

あの葛飾北斎です。

-

葛飾北斎の何がそんなに凄いのか 規格外の絵師 尋常ならざる事績を比較考察する

続きを見る

馬琴作品の中に入る挿絵を頻繁に描いていた北斎については、打ち合わせの都合もあったのか、北斎が転がり込み、それを馬琴が許すという不思議な状況が生じたことがあったのです。

ただし、この“変人コンビ”は解消されてしまいます。

馬琴がある程度レイアウト指定や構想を語っても、北斎がそれを破って自己流を通して揉めたとか、ギャラ高騰が理由であるとか、諸説あります。

コンビ解消後は一切交際がなかったとも、あるいは付き合いそのものは続いたとも……。

映画『八犬伝』は後者を採用し、馬琴の家に出入りする北斎が、馬琴の執筆を見守る重要な役目を果たします。

『椿説弓張月』葛飾北斎の挿絵/国立国会図書館蔵

馬琴自身は、戯作者としてだけではなく、学者としても名を為したい思いがあったとされます。

特に、儒教と国学に深く傾倒しており、もう少し後年に生まれていたら幕末明治の動乱に身を投じていたかもしれません。

そんな馬琴と交友した人物として知られるのが渡辺崋山です。

宗伯の写実的な肖像画『滝沢琴嶺像』も彼が手掛けました。

しかし華山が【蛮社の獄】で囚われの身となると、馬琴は助命嘆願に対して冷淡な態度で周囲を失望させました。

保守的な馬琴は、華山のように先進性のある思想には共鳴していないだけでなく、とにかく頑固であり、ルール違反に不寛容なこともありました。

幕府に背いたのであれば、獄死やむなしと考えてもおかしくはないでしょう。

渡辺崋山作『滝沢琴嶺像』/wikipediaより引用

儒教思想を守る馬琴は、女性に対しても潔癖かつ差別的であってもおかしくありません。

彼自身も宗伯も、女遊びとは無縁。

潔癖であることはよいにせよ、遊郭を舞台とするような洒落た作品は描きようがありません。

工藤平助の娘である只野真葛との文通を介した交流も、彼女の先進的な思想や儒教批判に反発し、一年ほどで終わっています。

しかし、そんな馬琴の創作活動と、なによりも『南総里見八犬伝』完結は、ある一人の女性なくしてはできなかったことは歴史の奇跡ともいえるかもしれません。

それが宗伯の妻である路でした。詳細は後述します。

ともかく作家として大人気となった馬琴。

大名やその夫人たちまで読み漁り、ファンとして推し、彼の作品を題材とした錦絵はじめとするメディアミックスは大盛況となります。

それなのに馬琴は、己の利益にもならない毒舌評論を書き連ねる――生来のトラブルメーカーといえました。

版元にしても、何度も何度もしつこく校正を入れる完璧主義者の馬琴に対して、嫌気がさしているほど。

売れっ子だから仕事を頼まざるを得ない。蔦屋重三郎のみならず、鶴屋喜右衛門ら有力版元も馬琴は重視していました。しかし、一方では面倒くさいとも思われている、そんな作家です。

なお馬琴は、日本史において版元に原稿料を請求した最初期の一人とされています。

※続きは【次のページへ】をclick!