ITによって情報の行き来はスムーズになっても、人が生きていくためには絶対的に物の“運搬”が必要です。

食べ物や飲み物に始まり衣類や日用品など。

amazonで毎日ポチッとできても、誰かがそれを運んでくれなければ意味ないワケで、「物流」とはいつの時代も人々にとって極めて大切なものですよね。

江戸時代に、それを担ったのが船でした。

特にこの頃は社会経済の発展により物流が盛んになり、江戸~大坂間では

・菱垣廻船(ひがきかいせん)

・樽廻船(たるかいせん)

が誕生。

いずれも「上方の製品を江戸へ運ぶ」船ですが、実際には品目の違いがあり、それが原因でトラブルに発展していたりもします。

しかも、その争いが面白いのですが……残念ながら天保12年(1842年)12月14日に菱垣廻船は幕府から解散命令を出されてしまいます。

一体なぜそんなことになったのか?

菱垣廻船と樽廻船の歴史を振り返ってみましょう。

「この船は幕府やお殿様の荷物も運んでますよ」

菱垣廻船の「菱垣」は船体に施された模様のことです。

着物などでも見られる柄で、TOP画像を拡大するとわかりやすいですかね。

船の横っ腹で菱のカタチに組まれた部分です。

復元船「浪華丸」/photo by I, KENPEI wikipediaより引用

当初、この菱垣廻船とは、「垣」の字から「柵」を連想しやすいからなのか、明治時代になってある誤解が生まれました。

「荷物が落ちないようについていた柵に菱垣模様が入っていた」という誤った解釈がされ、その説を採用している本や教科書が多くなってしまったのですね。

もしも受験生の方がお読みでしたら、そこまで問われることはないでしょうけど、覚えておくといいかもしれません。

単なる模様なので、機能的な役割はほぼありません。

「この船は幕府やお殿様の荷物も運んでますよ」とアピールする意味合いで設けられました。

もちろん、民間用の荷物も運んでいましたが、江戸時代の「幕府」や「お殿様」がいかに大きな存在だったかがうかがえます。

途中までは菱垣廻船と樽廻船の区別がないというか、「事情があって枝分かれした」という経緯があります。

時系列順に話していきましょう。

大坂→江戸へ日用品を送ったのが起源

菱垣廻船の始まりは、元和五年(1619年)。

堺の商人が、紀州から250石積みの船を借りて大坂→江戸へ日用品を送ったのが起源だといわれています。

もちろんこのときは菱垣模様ではなかったでしょう。

1石=大人1人が一年間に食べる米の量ですから、全てが食料品だったとしたら、「250人が一年食べていける分を積めるような船」ということになります。

そう考えると、結構大きな船ですね。

寛永元年(1624年)には、別の商人が江戸積問屋を開業し、さらに寛永四年(1627年)には他にも五軒の問屋が営業を始め、大坂菱垣廻船問屋が成立。

彼らによって菱垣廻船が作られ、運行するようになりました。

問屋自身が船を持っている場合もあれば、他から船を借りる場合もあり、運用方法は決まっていなかったようです。

現代でいえば、前者は商社が運送業まで一括して行う感じで、後者は業務委託に近いイメージですかね。

江戸の人口が増えるに従って、上方から送られる荷物も増え、菱垣廻船も繁盛していきました。

元禄七年(1694年)には大坂屋伊兵衛という商人が中心となり、菱垣廻船の持ち主・荷主が競技して「江戸十組問屋」が結成。

これまでバラバラに持っていた船は、この江戸十組問屋の共同所有となりました。

酒は腐りやすい 早く運ばなければならないのに

江戸十組問屋は海難時の処理や、喫水の確認=積載量の制限や管理なども行い、ここから本格的に菱垣廻船が動いていきます。

この辺で、菱垣廻船と樽廻船に分かれるような出来事がありました。

どちらかというと「デカイ事件が起きて劇的に変わった」のではなく、「日頃の不満が積み重なって爆発し、変えざるを得なかった」という感じです。

その理由は、積まれていた荷物の種類にありました。

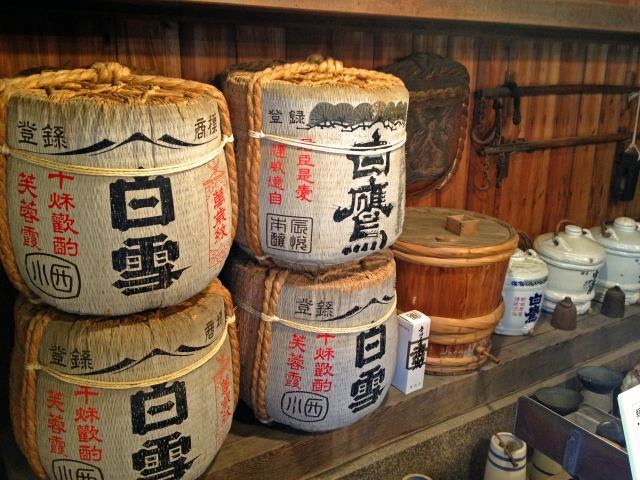

上方から送られていた荷物は、主に木綿や紙などの日用品、醤油や油・酢などの食品、そして酒でした。

このうち酒だけが、当時の事情で性質が異なっていたのです。

というのも、当時の酒はアルコール度数が低く、なまもの扱い。

クール便など存在しない時代ですから、できるだけ早く運ばないと傷んでしまいます。

しかし、酒だけで船倉を満たすのは難しいので、他の荷物も運ばないと、採算が悪くなってしまうわけです。

また、酒樽は重たいので、船の底の方に積まれることになっていました。

これらを総合すると、

「重さの関係で先に酒を積むのに、他の荷物を待たなければならないせいで傷みやすくなる」

という、酒の荷主にとっては実に腹立たしいことになります。

できれば酒だけを積んで、さっさと上方~江戸を往復し、効率と売上を向上させたいですよね。

酒問屋が十組仲間から脱退して樽廻船を運行

さらに、酒の荷主は海難事故の際にも割を食っていました。

当時、船が嵐などに遭ってしまったときは、上のほうに積まれている荷物を海に捨てて、船全体を軽くして転覆を防ぐことがままありました。

ところが、上記の通り酒は船の下のほうに積まれているため、最後まで残りやすいのです。

「自分の荷物が無事ならいいじゃん」と思ってしまいますが、港に着いた後が問題。

荷主の間で共同海損という仕組みが発生し、特定の荷主だけが大損しないよう、お金を出し合うことになっていたからです。

荷物を捨てられてしまった側からすると、少しでもお金が返ってきていいことなのですが……。

これが酒の荷主からすると「自分たちの荷物は無事なのに、余計にお金を払わなければならない」ということになるわけです。

まとめるとこうなります。

・酒の荷主は大事な商品が傷むかもしれない

・それによって売上も減るかもしれない

・そんだけ待たされて、さらには事故が起きれば他の荷主より損する

そりゃ、不満が膨らむのも当然のことです。

こういった違いから、享保十五年(1730年)に酒の荷主である酒問屋が十組仲間から脱退し、江戸積酒造仲間が中心となって、酒荷専用の船を独自に運航させるようになりました。

【樽廻船】の誕生です。

が、これで話は丸く収まりませんでした。

※続きは【次のページへ】をclick!