大河ドラマ『べらぼう』の第26話をご覧になり、多くの皆さんが驚かれたのがコチラでしょう。

蔦屋重三郎って、母親は生きていたのか!!

ドラマの中で何度も「吉原(駿河屋)に拾われ育てられた」と言ってきただけに、てっきり両親は亡くなっていたのかと思いきや、なんともクセのある母親“つよ”が登場。

高岡早紀さんの熱演により、今後も期待できそうなキャラでありますが、こうなると気になるのは史実の彼女でしょう。

その名は広瀬津与(廣瀬津与)――。

蔦屋重三郎も深く愛していたのでしょう。

太田南畝の筆による顕彰碑をつくり、母を偲んでいます。

江戸時代きっての出版人である蔦重を産んだ広瀬津与とはどんな女性だったのか、振り返ってみましょう。

七つで両親と別れる重三郎

徳川家康が江戸幕府を開いてから、およそ一世紀半が過ぎた頃。

ときの公方様こと将軍は徳川家重。

その父・吉宗が睨みをきかせる寛延3年(1750年)正月七日、尾張生まれの父・丸山重助と、江戸生まれの母・廣瀬津与のあいだに一児が生まれ、柯理(からまる)と名づけられました。

後の蔦屋重三郎です。

蔦屋重三郎/wikipediaより引用

父だった重助の職業は不明で、尾張から江戸に出てきた経緯もよくわからない。

明らかなことは、蔦重七つのときに両親が離縁したことです。

このことがよほど辛かったのか。

重三郎本人が幼くして母と別れたことをしみじみとふりかえっています。

そして幼い重三郎は喜多川氏の養子となりました。

「蔦屋」とは喜多川氏の屋号であり、蔦屋重三郎はかくして生まれたのです。

事業が軌道に乗ると、親孝行を実現する重三郎

では両親との縁が途切れたのか?

というと、そうではありません。

天明3年(1783年)、重三郎の事業が軌道に乗り、日本町通油町へ店を出すことになりました。

このとき重三郎は親と同居することにし、親孝行に尽くしたとされています。

七つで別れた親を、而立(じりつ・数えで30)を過ぎて出迎える。

なんとも感動的なことです。

母・津与は、その後、寛政4年(1792年)に没しました。

このとき不惑を過ぎ、版元として名を馳せていた重三郎は、一流の文人たる大田南畝による顕彰碑を刻ませました。

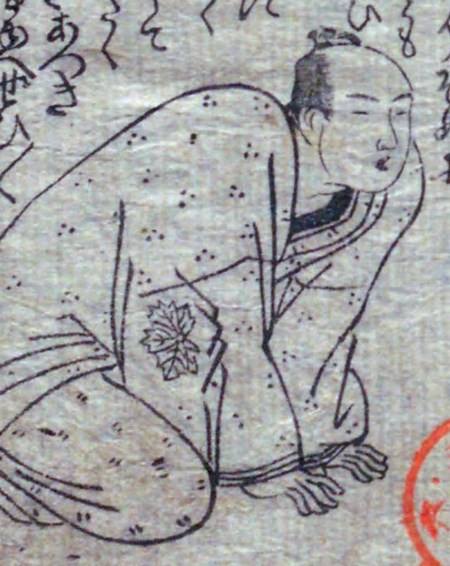

鳥文斎栄之が描いた大田南畝/wikipediaより引用

そこには母への深い敬愛の情が見て取れる。

これぞまさに親孝行の結晶でしょう。

父の顕彰は残されておりません。それでも重三郎の「重」は父から継いでおります。

母よりも影が薄いかもしれませんが、忘れられているわけでもありません。

浅草正法寺に残された母の墓碑銘

日本史において、女性の名前は記録が残されにくいとされます。

2024年大河ドラマ『光る君へ』の主人公を務め、『源氏物語』を書き記した紫式部ですら、本名は伝わっていない。

『鎌倉殿の13人』の北条政子にしても、官位をもらうためにつけた名であるとされているほど。

彼女が若い頃、親からどう呼ばれていたか、それは不明なのです。

それが江戸時代も半ばを過ぎると、女性の名前が残り始めます。

津与の場合、前述した墓碑銘があればこそ確たるものとして伝わってきた。

津与の墓碑銘は蔦谷重三郎の菩提寺である浅草正法寺に残されていたのです。

こうした供養碑は正法寺の喜多川氏歴代の墓碑と並んでいたそうで、実の家族も養った喜多川氏も尊ぶ重三郎の気質がみえてきます。それが江戸時代町人の家族観ともいえるのでしょう。

江戸の文人やその家族の場合、関係者が故人の追善のためにこうした記録を残すことがあり、名を残したものであればある程度その生涯をたどることができます。

こうした江戸期の碑文は漢文で記されているため、教養と文才がある人物が手がけることが多いものでした。

ただし、江戸そして東京は、大正時代の関東大震災や昭和時代の空襲により、破損したものも多い。

蔦屋重三郎本人およびその母の供養碑も、大震災により損壊し、現存していません。

拓本が残されていたため、文章をたどることができるのです。

この拓本は現在、静嘉堂文庫に所蔵されております。

東京駅に近い静嘉堂文庫美術館では、大河ドラマ放映年に蔦屋重三郎にまつわる所蔵品を展示するかもしれません。

是非目にしたいものですね。

※続きは【次のページへ】をclick!