こちらは2ページ目になります。

1ページ目から読む場合は

【蔦重の母つよ(広瀬津与)】

をクリックお願いします。

お好きな項目に飛べる目次

お好きな項目に飛べる目次

今とは異なる江戸時代の家族観

誇張もあるかもしれないけれど、幼い自分が母と別れたことがいかに悲しいことであったか。

蔦屋重三郎はその思いを墓碑銘に刻ませております。

親子の愛は変わらないと思いたいところですが、現代人からすれば理解し難い点もあるかもしれません。

蔦谷重三郎の両親は、離婚しています。

江戸時代は簡単に離婚ができたのでしょうか?

実父母と養父母の関係性はどのようなものでしょうか?

現代人は古臭く窮屈な家族観として「まるで江戸時代だ」と口にするものです。

ただ、これには気をつけねばなりません。

いかにも保守的で、お堅い日本の家族像とは、実は明治時代以降のものである可能性がある。

その明治政府にせよ、制度設計をしたのは武士階級が多い。

堅苦しく不自由な家族像とは、そうした価値観を反映していることは考えねばなりません。

江戸という都市部に暮らす人々は、そこまで堅苦しくありません。

夫婦が何らかの不一致があれば、離婚は男性からでも、女性からでも言い出すことができました。

「三行半」という言葉があります。江戸時代の離婚証明です。

あっさりと夫が妻につきつけるという悪いイメージが先行しますが、そう単純なものでもありません。

江戸は男女比が歪で、女性の比率が低い。

男性からすれば、女房がもらえただけでも勝ち組です。さらに劇中の設定では、津与は髪結と接客技術を持ち合わせています。夫の稼ぎを頼りにしなくとも生きていけるわけです。

これは近世日本都市部における大きな特徴といえます。幕末に来日した西洋人は、都市部の日本女性が職業をもち、自由に過ごす姿を見て驚いて目を丸くしたものでした。

フィクションに出てくるような妾が大勢いる富豪に至っては、ごく例外、ほんの一握りでしかありません。

東アジアの伝統では一夫多妻を容認していたものの、実現できたのはほんの一部。

むしろ上流階級の性的規範は、明治以降になり極端に悪化されたとすら指摘されるほどです。

-

女好きがもはや異常レベルの伊藤博文~女を掃いて捨てる箒と呼ばれ

続きを見る

-

女遊びが強烈すぎる渋沢スキャンダル 大河ドラマで描かれなかったもう一つの顔

続きを見る

「地女」として登場する重三郎周辺の女性たち

江戸の女は気が強い。

一般の女性は「地女」と呼ばれ、気が強く、現実的で、口も悪いわ、言うことだってきかねえわ。

そんな状況ですから、江戸男たちは吉原に理想郷を求めた。

彼らがそこへ足を運ぶのは、なにも女と接する機会がないばかりでもありません。

気の強い女房にほとほと困り果てた男が、天女のようにやわらかく、しなやかな遊女を求めて通い詰める場所でもあったのです。

遊女は人工的な存在です。

「廓言葉」は、地方出身者のお国訛りを消す。

着物には香を焚き染める。

肌はいつもつややか。客の前ではものを食べることすらしない。

人ではない存在として彼女たちは遊郭にいたのでした。

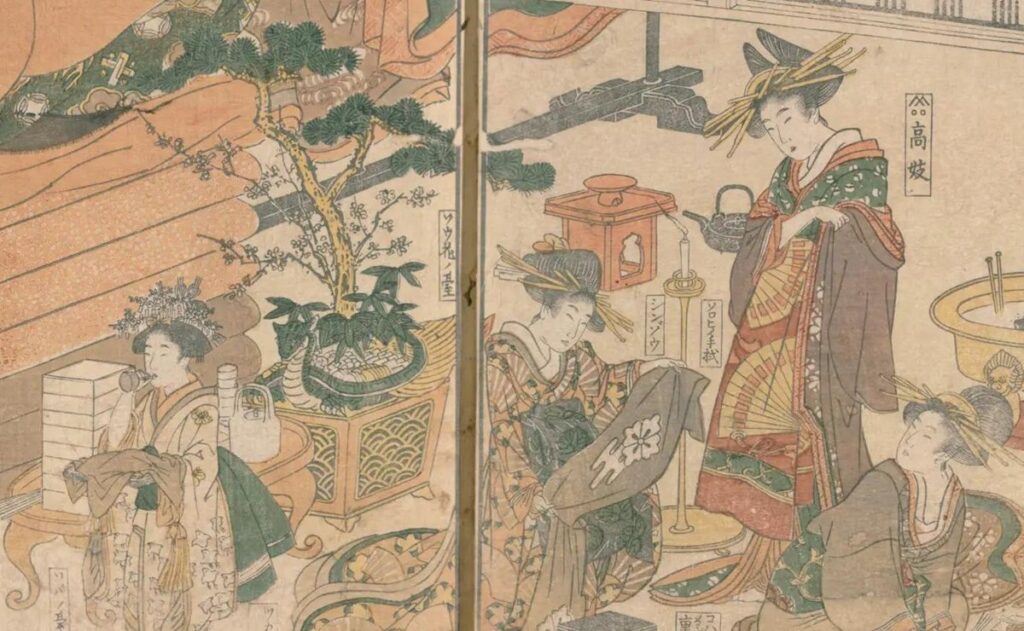

国立国会図書館蔵

『べらぼう』でも、この地女と、遊女の違いが際立って描かれていますね。

ドラマにおいて、江戸生まれの「地女」として“てい”に続いて登場したのが津与となりました。

没年からして、これからしばらく登場していても不思議ではない。

幼くして別れ、重三郎が涙する母。

同居を果たして亡くなったあと、大田南畝に墓碑銘を書かせた偉大なる存在が今度どう描かれるか。

楽しみに待ちましょう。

みんなが読んでる関連記事

-

『べらぼう』主人公・蔦屋重三郎~史実はどんな人物でいかなる実績があったのか

続きを見る

-

『べらぼう』橋本愛演じる“てい”は勝ち気な地女~蔦重とはどう結ばれるのか

続きを見る

-

『べらぼう』里見浩太朗演じる須原屋市兵衛~幕府に屈せず出版を続けた書物問屋の生涯

続きを見る

-

『べらぼう』えなりかずき演じる松前道廣は一体何者だ?冷酷の藩主像を史実から考察

続きを見る

-

『べらぼう』ひょうろく演じる松前廣年(蠣崎波響)史実ではアイヌ絵で有名な凄腕絵師

続きを見る

-

『べらぼう』なぜ田沼意知(宮沢氷魚)は佐野政言に斬られたのか?史実から考察

続きを見る

文:小檜山青

※著者の関連noteはこちらから!(→link)

【参考文献】

『蔦屋重三郎と田村時代の謎』

松本寛『蔦谷重三郎』

田中優子『江戸はネットワーク』

田中優子『遊郭と日本人』

他