米が、ない!

松本秀持の報告を受け、田沼意次の顔が歪みます。

浅間焼けの灰と寒さのせいで米は著しい不作となりました。市中でも騒動が起きているのだとか。

大阪堂島で米価があがり、問屋、仲買人、札差が売り惜しむという状態が発生しておりました。

ついに百文六合に到達し、昨年の倍なのだとか。老中の水野忠友は、次が豊作となれば米の値は戻ると鷹揚な態度を見せています。

ならば捨て置いてもよいか……と、なりかけたところで、意次は「ならぬ、ならぬ!」と声を荒げます。

いますぐ手を打ち米を下げるよう策を練り、まずは仕入れ値での販売を言いわたす。

しかし、効くとは思えないと冷淡な水野。

まず対処して、そのうち策を練る!と意次は再び声を荒げるのでした。

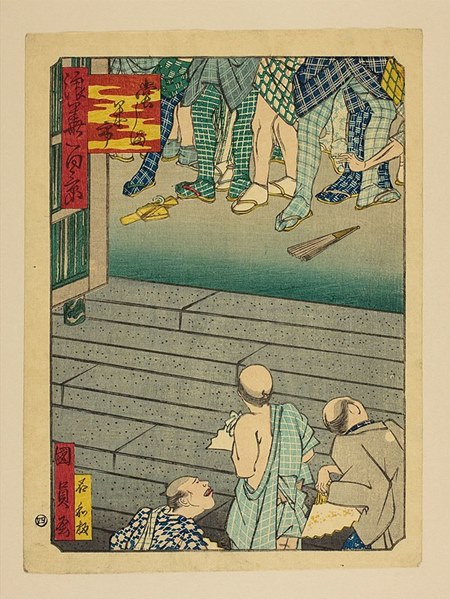

『浪花百景 堂じま米市』競りに熱中する仲買人たちの足元と入口辺りでそれを見守る人々/wikipediaより引用

三浦庄司と田沼意知は、米価高騰をおちょくる狂歌を呑気に読み上げています。

この場面を記憶の隅にでも入れておくと良いかもしれません。田沼意次の後に来る松平定信時代は、こうした風刺を詠んだと噂されたことで筆を折る狂歌師が出てきます。

そして普段は狂歌を笑って見ていたという意次も政治批判だと怒り、三浦を叱り飛ばしてはいます。

作者を探し出して追い詰めるようなことまではしませんが、鷹揚な意次であっても、この政治危機を乗り切らねば終わりだと怒りを燃やしています。

日本橋耕書堂の米も残りあと一俵

そんな米不作の年、蔦屋重三郎は日本橋大店の旦那となりました。

奉公人のかかり(給与)に驚き、確認する蔦重にていは答えます。

「遺憾千万な知らせがございます」

瀬川あたりなら「あいにく、まだてぇへんな話があってサ」とでも言うところでしょう。

ていの細けえセリフにていの漢籍好きが出てまさぁ。

日本ではタイトルに奇数を好みます。『べらぼう』も「蔦重栄華乃夢噺(つたじゅうえいがのゆめはなし)」で七文字ですね。

中国ではむしろ偶数を好みます。同じ作品でも日本は『三国志演義』なのに、中国では偶数にしたいってんで『三国演義』にしている。

てなわけで、偶数の四文字熟語は漢籍っぽくなるもので、いかにもな言い回しだぜ。

して遺憾千万な知らせとは、蔵の米が最後の一俵になってしまったことでした。

大店にとって米代はバカになりません。

奉公人にも食べさせなくちゃならねえし、当時は副食物が少ねえモンだから今では考えられねえほどの米を食います。

なんでも活動量の多い江戸っ子成人男性となりゃ、一日五合は食べたとか。昔の食生活再現を見ると、ともかく米の量がすさまじいことになっております。

暮れまで持ちそうだったんじゃないか?と困惑する蔦重ですが、なんでも思わぬ伏兵がいたそうで……。

店に出入りする文人たちでした。蔦重が勝ち目になると啖呵を切った人々ですね。米の値段が倍になる中、ここに来れば飯が食えるってんなら入り浸りますわな。

ていは交際費削減を言い出し、吉原接待の見直しを求めます。

しかし蔦重としちゃ、そりゃできねえ。

吉原は蔦重の武器です。みな、その接待でやる気を出すし、だからこそ吉原も応援してくれる。

ていが気軽な立ち寄りを制限してはどうかと提案すると……。

「つったじゅうさぁ〜ん!」

軽薄そのものの声をあげて、最悪のタイミングで北尾政演がやってきました。

しかし、芝全交という戯作者を連れてきてやがるから文句は言えない。蔦重は作家育成に苦労した経験もありますからね。

ていのジッと考えていることもなんとなくわかります。

「鶏鳴狗盗」あたりじゃねえすかね。

孟嘗君は、「鶏の鳴き真似が得意」とか「コソ泥」とか、ちょっとした特技の持ち主も食客として養っていました。それがピンチの際に自分を救うことになる。そういう器の大きさに改めて惚れ惚れとしているのでしょう。

すると、白い飯がうまいとやたらと食べている女がいます。

志水燕十にあれは誰かと蔦重が確認すると、髪結ではないかとのこと。いったい誰だ?と思いきや……。

帰ってきた蔦重の母

蔦重が顔色を変え、女に近づき、巻き舌でこう吐き捨てます。

「おい! てめえ、今更何しに来やがったんだ!」

「もうわかったのかい? さてはあんた、私のこと、ずっと待ってたろ?」

妖しげな手つきで蔦重に近づく女。北尾政演が小指を立てて「イロかい?」と歌麿に確認するも、歌麿もわかりません。

呆然とするてい。蔦重は襟首を掴んで引き摺り出そうとしました。

すると女はこう懇願します。

「お前……おっかさんを捨てんのかい!」

「先に捨てたのどっちだよ!」

なんと親子でした。とんでもねえ話だぜ!

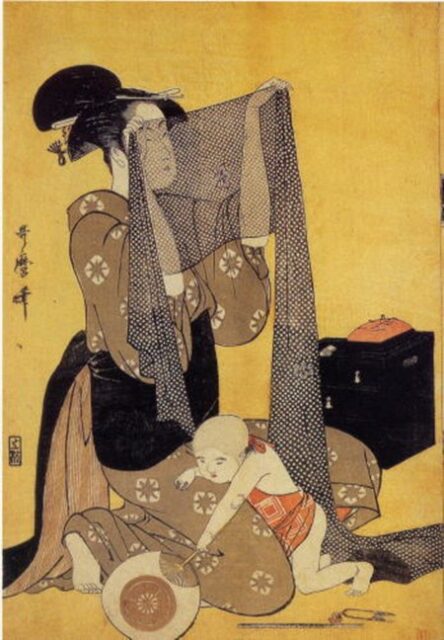

喜多川歌麿『針仕事』/wikipediaより引用

「こんな立派な店構えても、おっかさんに食わせる飯は一膳もないってのかい? あんた、鬼かい?」

そう開き直る母・つよ。ていがしずしずと「旦那様」と呼びかけてきます。

「僭越ではございますが、“孝行したい時に親はなし”と申します」

「そうだよ! あんたいいこと言うねぇ」

思わぬ援軍に浮かれるつよ。

「鳩に三枝の礼あり。烏に反哺の孝ありと申します」

続けて、ていに漢籍を引かれて蔦重は参ってしまいます。

「入(へえ)れ、ベラバアめ!」

勝ち誇るつよは歳の割に若造りといいますか、ていより洒落た見た目をしています。

妙に色気があるし、他の連中とも馴れ馴れしくしておりました。しかも髪結という技能持ちで、男の髪も扱うからには風紀上あまり真面目な人ではなさそう。

どうして息子を捨てたのかなんとなく想像できまさ。蔦重の父以外に男でもできたんじゃねえかな。

江戸時代の都市部においては、職を持つ女性は比較的自由な行動ができました。

幕末に来日した外国人が驚いたほどです。女は家の中にいて家事育児だけしているという家庭像は、実のところ近代以降に強固となった姿なんですね。

それにしても、大河ドラマ主人公の母親が、成人してから厚かましく再登場というのも珍しいこって。良妻賢母思考へのカウンターにも思えますわな。

史実の蔦重は母親については顕彰しています。

それもドラマとしては、ていの指図によるものという気もしてきます。

つよには母性本能てえモンがない。あえてそうしているのでしょう。思えば大河ドラマだって、女性像を押し付けてきた側面はありますからね。

往年の名作である『独眼竜政宗』は、実の子である政宗に毒を盛る母・義姫を母性に背くものとして分析したという脚本家の言葉を読んだことがあります。

でも最新研究では、その毒殺未遂説そのものが後世の作り話と判明しております。

そういう誤った像やら思い込みで女性を定義することが、歴史を通してされてきたということでしょう。

人の懐に飛び込んでゆく母と子

ていは徹底的に儒教思想の人です。なにせ、つよに自分の部屋を譲りましたからね。

それでもつよは「なんだかサッパリした部屋だねえ」と言いやがります。

「うちは借金まみれだ」

蔦重が苦々しい顔で、贅沢はさせねえと釘を刺しました。

それもあるけど、ていは性格的にファッションなどには興味がなさそうですね。

すると、つよが、みんなの髪を結うことを提案。それで倹約になると言い出しました。

髪結について、女性は本来自分で結います。

日本では女性は長いこと垂らし髪でしたが、江戸時代となると火災発生時に引火して危険なので結いあげることとなりました。

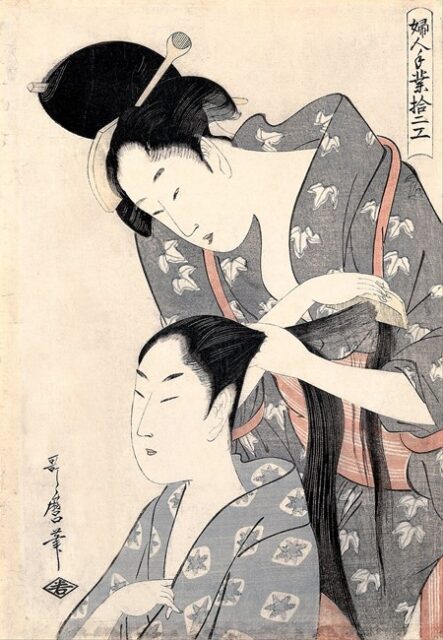

兵庫髷(左)と島田髷/wikipediaより引用

当初はシンプルなもので、それがちょうど『べらぼう』の時代あたりから凝った結い方が流行し、女性専門の髪結である「女髪結」が生まれます。

原則として女性は自分で結うことが嗜みですので、寛政の改革以降は贅沢であるとして幕府はしばしば禁令を出しながら、現実には守られないものでした。

ていの性格からして「私も凝った結い方をしてもらえそう」とは考えていないと思えますが、それでも押し切ったのか。この後、つよはていの髪を結っているのでした。

喜多川歌麿『婦人手業拾二工 髪ゆい』/wikipediaより引用

蔦重が久々に駿河屋へ来ています。

どうやら駿河屋夫妻もつよを知っていたようで、蔦重が「下野から食いっぱぐれて流れてきた」と説明。

「あのババア、人の懐に入るのが恐ろしくうまくねえですか?」

そうこぼすと、ふじが「おつやさんは人たらしで評判だったからね」と言います。なんだよ、似たもの母子じゃねえの。

「話はなんだ?」

そう促してくる駿河屋に、蔦重は米の相談を持ちかけています。

すぐに無くなってしまうし、他にも、お仕着せ(制服)やら給金、小遣い、あるいは病気の時の薬代など、人件費がバカにならねえと、人を抱える大変さをしみじみと語っております。

「やっと俺の立派さがわかったか」

そう返す親父殿。いや、人件費ケチりてえから孤児を養子にしてたんじゃねえですか……。

ま、それはさておき、蔦重は母親譲りの愛嬌を発揮して親父殿を持ち上げつつ、米を安く売ってくれる馴染みの札差がいないかと言い出すのでした。

蔦重は人たらしにもほどがあるので、通りすがりの人が足を悪くしていると「大事(でぇじ)ねえですか」とサラッと声をかける姿もこの後出てきますね。

ふと思い出しましたが、最近、西村屋与八の出番がない。なんのかんので鱗形屋孫兵衛の二男・万次郎を引き取って育てているのでしょう。なかなかてえしたモンです。

※続きは【次のページへ】をclick!