朝は、ご飯にお味噌汁。

昼には天ぷら蕎麦を食べ、夜は魚の煮付け……というように、日本人なら一日一度は食べるであろう和食(日本料理)。

ごく当たり前のように口へ運んでおりますが、メニュー1つ1つにも様々な経緯があり、我々の大好きな和食はいつどこで今のような型式になったのか。

和食の歴史(日本料理の歴史)って気になりませんか?

日本料理のはじまりはいつ?

そもそも日本料理とは?

明治以降に入ってきた西洋料理と区別するために生まれた概念です。

ただし、とにかく歴史があればいいってもんでもなく、さすがに縄文人が食べていたような「どんぐりの縄文クッキー」などはメニューに含まれないでしょう。

沖ノ原遺跡出土の縄文クッキー(炭化している)/photo by Takuma-sa wikipediaより引用

振り返ってみますと、奈良時代以来の日本は、当時、先進国だった中国(唐)を常にお手本として来ました。

制度や服装だけではなく、料理においてもそれは同じです。

8世紀頃の飲食物は、中国ゆかりの品が流行最先端。

権力者たちは、遣唐使が持ち帰った中国由来の製法や食材を、ステータスシンボルとして味わっていたのです。

たとえば以下のものがそうなります。

中国由来の飲食物

醍醐(だいご):乳製品の一種。現在のヨーグルトのようなものとされている

蘇(そ):乳製品の一種。現在のチーズのようなものとされている

団茶:茶葉を蒸して型に入れ、固めたもの

しかし、こうした中国由来の飲食物は、遣唐使の廃止と共に廃れてゆきました。

遣唐使船/wikipediaより引用

代わって日本独自の料理ができあがっていくのは、平安時代の中期以降。

肉料理が少ない――そんな大きな特徴は、7世紀後半に天武天皇が「牛、馬、犬、サル、鶏」の肉食を禁じたことから始まります。

乳製品の摂取が流行したのは、タンパク質不足を補うという意味もあったようです。

イワシが好きな紫式部

紫式部の好物はイワシだった、という話は有名です。

しかしイワシは卑しい魚とされており、夫の留守中にこっそり食べようとしていたものの、“臭いバレ”して恥ずかしがったなんてオチもあります。

江戸時代の書物に見られる逸話ですが、そもそも平安時代の美意識として「女性が食欲旺盛だったり食に執着したりする点」が恥ずかしかったのではないかと思います。

紫式部の書いた『源氏物語』に出てくる女性たちは、皆たくましいというよりも儚げです。

元気モリモリで食事をするイメージはありません。

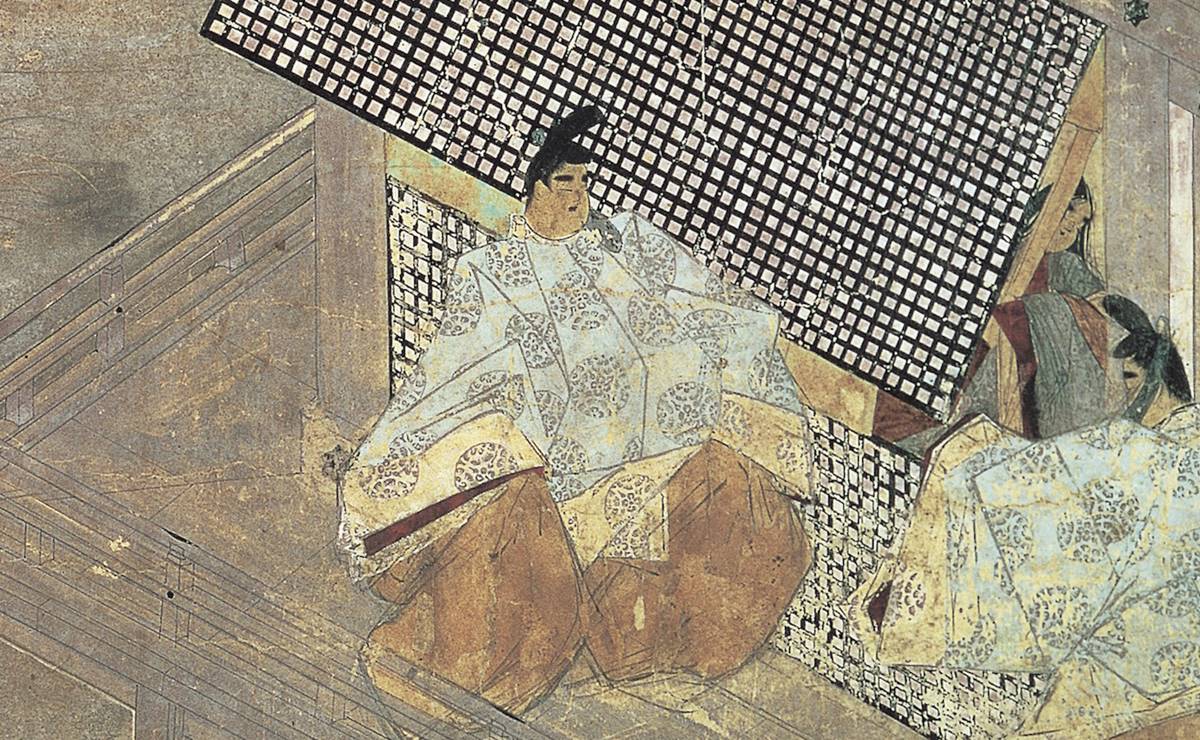

『紫式部日記絵巻』紫式部に声をかける藤原斉信(左)/wikipediaより引用

イワシやアユといった魚は、平安時代にはタンパク質が摂取できる貴重な食材でした。

当時の調理法は蒸す、煮る、焼く程度しかありません。

限られた食材をシンプルに調理して、いただく。それが平安時代の食事です。

当時、最高ランクの食事は、「大饗(だいきょう/おおあえ)料理」というものでした。

最高ランクの料理でも、出汁を取ることもなく、前述の通りシンプルな調理法しかありません。

そんな料理に、塩や酢といった調味料をつけていただくものです。

品数は多いものの、現代人から見ると、味の面でも栄養の面でもかなり偏っていますよね。

平安時代の寿命の短さは、栄養バランスが取れていない食事が一因でもあるでしょう。

精進料理の伝播と武家の食事へ

鎌倉時代になると、中国から禅宗とともに精進料理が伝わりました。

中でも影響が大きいのが、豆腐等大豆を使った料理、小麦を用いた麺類。

材料を蒸すか、煮るか、焼くかしかなかった調理法は、格段に進歩するのです。

室町時代には、本膳料理が登場します。

【酒礼・饗膳・酒宴】の三部から成る本格的な料理でして。私たちがイメージする日本料理というのは、だいたい室町時代から確立していったようです。

戦国武将の活躍頃から、料理にまつわる逸話も増えてくると思いません?

次に、料理好きだった戦国武将も見てみましょう。

※続きは【次のページへ】をclick!