大正3年(1914年)11月16日は押川春浪(おしかわしゅんろう)の命日です。

いったい誰だ?と思う方もおられるかもしれません。

2019年大河ドラマ『いだてん』ではスポーツ万能な武井壮さんが演じられていたので、主役の金栗四三や三島弥彦と同じく、バリバリのアスリートだろ?

と思ったら全くの真逆で、職業は作家です。

そんな押川春浪、最大の功績は、今も多くの日本人に影響を与えている、あの人気スポーツ――野球でしょう。

ご存知、アメリカから輸入された野球は、当時、チャラついた存在として日本社会では害悪論も唱えられていたほどでした。

それを押川春浪が命を削るようにして反論し、戦ったからこそ今の繁栄があり、もしも途中で心折れていたら、大谷翔平選手の活躍も無かったことでしょう。

では明治時代に入ってきた頃の野球とは一体どんな存在だったのか?

誰が、害悪だとして、潰そうとしていたのか?

本稿では野球害悪論と戦いながら39歳の若さで亡くなった、押川春浪の生涯を振り返ってみます。

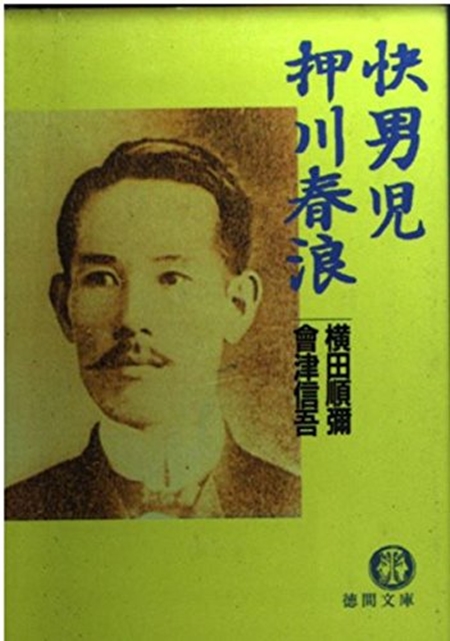

『快男児 押川春浪』(→amazon)

当時の青少年を虜にしたベストセラー作家

押川春浪は明治9年(1876年)、愛媛県温泉郡松山小唐人町(松山市)に生まれました。

父は日本キリスト教会の元老であった押川方義(まさよし)で、母は押川常子。

春浪はその長男で、本名は押川方存(まさあり)となります。

本稿では、押川で統一させていただきますね。

彼は優秀なれど、素行があまりに奔放であったため、

・明治学院

・東北学院

・札幌農学校

・函館水産講習所

を転々とし、最終的に東京専門学校(現在は早稲田大学)の英文科をいったん卒業。

さらに政治科に在籍しているときに冒険小説の執筆に取り組むこととなりました。

明治時代の日本人にとって、冒険心をかきたてる押川の著作はぴったりとハマったのです。

代表作は以下の通りです。

『海島冒険奇譚 海底軍艦 05 海島冒険奇譚 海底軍艦(→link)』(明治33年)※リンク先の青空文庫は無料で読めます

『(英雄小説)武侠の日本』(明治35年)

『(海国冒険奇譚)新造軍艦』(明治37年)

『(戦時英雄小説)武侠艦隊』(明治38年)

『(英雄小説)新日本島』(明治40年)

『(英雄小説)東洋武侠団』(明治40年)

いかがでしょう? タイトルだけでもグッときま……せんか?

押川は、ジュール・ヴェルヌと並んで当時の大ヒット作家であり、現在まで続くジュヴナイル小説の祖となります。

文系と同時に体育会系

1904年の日露戦争を機に、押川は当時の大手出版社であった博文館に入社しました。

編集者として働く傍ら、『冒険世界』の主筆としてさらに多くの冒険小説を執筆。

明治45年に独立して『武侠世界』を創刊してから、大正3年(1914年)、実に39才という若さで病没してしまいます。

現在は「武侠小説」というと、中国の小説およびその原作作品をさします。

ベストセラー作家・金庸の作品が代表的です(邦訳あり)。

※『グリーン・ディスティニー』もジャンルは武侠で、チャンバラ+時代ものですね。ただし当時の日本では、心躍る冒険小説をそう読んでいたようで、混同にご注意ください。

押川の作品は娯楽色が強く、かつ今から読むとなると時代がかっているため、夏目漱石のような正統派文豪とは受け止められ方が違います。

いわゆる教科書に載るようなタイプの作品ではないんですね。

将来的には大河ドラマの放映によって、復刊や現代語される本も出てくるかもしれませんが、現代では忘れられた作家かもしれません。

それにしても、です。

演者が武井壮さんですと、やっぱり違和感を覚えませんか。

「バリバリの文系小説家らしい生き様だったのに、なぜ武井壮さんが演じるの?」

実は押川は、同時に体育会系の人でもあり、明治の日本にスポーツを広めた人物でもあるのです。

かつて日本には「野球害悪論」があった

2024年11月現在、日本で大フィーバーを起こしているアスリートといえば、何といっても大谷翔平選手でしょう。

メジャーリーグでは無謀と思われた二刀流に果敢に挑むプレイスタイルで、HR王を取り、投げては二桁勝利でMVPも獲得し、その翌年も脅威の「50-50」も達成してしまう。

まるで漫画やないか!

と日本中からツッコミが入るほどでしたが、普段の人柄は爽やかで、かつ人懐っこい笑顔。

まさに理想的な人物でしょう。

そもそも野球少年自体に爽やかなイメージがあるかもしれません。

しかし、明治時代当時は違いました。

「野球なんかやると馬鹿になってしまう!」

現代の日本人からすると、そんな、のけぞってしまうような理論があったのです。

しかも『いや、いくらなんでも、そんなことを言う人はちょっとおかしいでしょ』というレベルの内容で批判されていました。

1904年に撮影された早慶両チーム/wikipediaより引用

ザッと挙げてみましょう。

・野球はいやしい競技で、剛勇の気がない

・日本選手はスポーツに向いていない

・本場のアメリカでは既に弊害が生じている

・保護者も野球を嫌っている

・日本の学校制度にそぐわない

・スポーツの意義からはずれる

・野球が国を滅ぼしかねない

・野球をやると馬鹿になる

・ルールが卑劣。こんなもので喜ぶ奴は巾着切りだ(スリのこと)

・野球選手は礼儀がなってない

・打球の衝撃で脳に悪影響がおよぶ

あまりのトンデモぶりに目が点になってしまいそうですね。

一体、こんなバカなことを提唱したのは、どんな情弱なのか?

そうお考えかもしれませんが、実は、この野球ディスり運動の先頭に立ったのは、あの新渡戸稲造。

五千円札にもなった、あの人です。

※続きは【次のページへ】をclick!