怪談噺の著者として、あるいは東京帝国大学の英語教師として。

これまで主に歴史ファンの間で認知されてきた小泉八雲ことラフカディオ・ハーンの注目度が高まっています。

ご存知、朝ドラ『ばけばけ』のモデルとして、毎日その姿が描かれているからですね。

まだ放送は始まったばかりで、今後を楽しみにしている方も多いでしょうが、本記事では一足先に小泉八雲の生涯を追ってみたい。

史実では、なかなか数奇な運命で来日しており、ドラマではどう描かれるか、違いを知るのもまた一興でしょう。

いったい小泉八雲とはどんな人物で、どのような経歴を辿ってきたのか。

誕生から最期までを追ってみます。

小泉八雲ことラフカディオ・ハーン/wikipediaより引用450

ギリシャ生まれのハーン(小泉八雲)

ラフカディオ・ハーンは1850年6月27日、ギリシャのレフカダ島(リューカディア/サンタ=マウラ島)で生まれました。

父はギリシャ駐在のアイルランド軍医チャールズ・ハーン。

母は現地のギリシャ人ローザ・テッシマという人です。

ハーンが生後1年半ほどになった頃、父が西インド諸島へ赴任したため、アイルランドのダブリンに移りました。

しかし母の病気などの理由で両親は離婚。

幼いハーンは大叔母に引き取られ、カトリックの学校で教育を受けることになります。

家庭環境の複雑さに加え、

・カトリックへの反発

・遊んでいる最中で左目を失明

・大叔母が破産

・父の死去

という、なかなかの不幸に、連続して遭遇。

そこでハーンは1869年、思い切ってアメリカへ渡りました。

米国新聞記者時代に日本文化と触れ

渡米後のハーンは『シンシナティ・インクワイアラー』紙の新聞記者となった後、いくつかの新聞社を渡り歩きながら、個性ある記事を書いていきます。

手掛けたのは、市井の生活や警察関係、社説・随筆など。

数多の執筆経験が買われたのでしょう、1881年には『タイムズ・デモクラット』の文学部主筆になります。

そこでゾラやドストエフスキー、ハイネなど、当時アメリカではまだ親しまれていなかったヨーロッパ作家の作品を180ほどを翻訳し、注目されました。

日本では怪談話で知られるハーンですが、こうした経歴を見ると、もともと幅広い分野への好奇心が強かったのですね。

そして1884年に運命の出会いを果たします。同年12月、ニューオーリンズで開かれた「万国工業兼綿百年期博覧会」に記者として参加したのです。

この博覧会は名前の通り「アメリカの綿産業100周年」を記念して催されたもの。

しかしそれとは別に、当時の世情を反映して「有色人種セクション」と「女性セクション」が用意されていました。

日本からも、明治政府が気合いを入れ、化学者で実業家の高峰譲吉を参加させ、ハーンともいくらか話を交わしたようです。

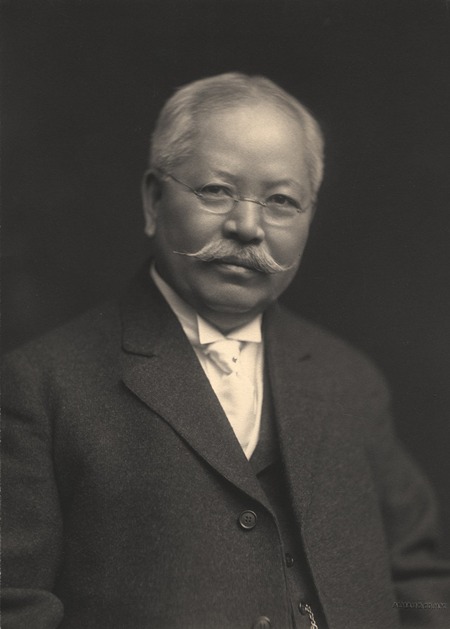

高峰譲吉/wikipediaより引用

こうして連日、日本の展示品と日本人に接したハーンは、渡日を夢見るようになったのでした。

来日→英語教師へ

たとえ日本への興味をどれだけ抱いても、当時はそう簡単に他国へ移り住むことはできません。

そのため、同イベントからしばらく時間が経過した明治二十三年(1890年)4月、ハーンは『ハーパース・マンスリー』誌の特派員という資格で来日を果たします。

この会社とは原稿料に関するトラブルがあり、その後関係を絶ってしまいますが、幸運にも帝国大学(現在の東京大学)教授のB・H・チェンバレンと、博覧会の日本代表だった服部一三(当時の文部省局長)の手配で、同年8月、松江中学にて英語教師の席を得られました。

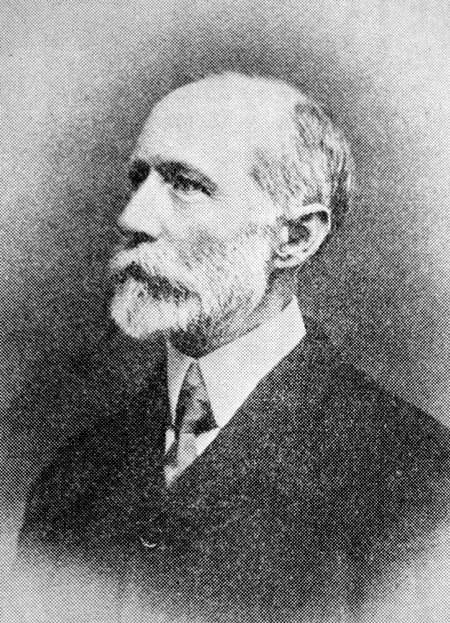

バジル・ホール・チェンバレン/wikipediaより引用

月給100円という高待遇です。

当時の物価からすると、これは立派な高給取り。

かけそば一杯の値段で比較しますと、明治二十年が1銭ぐらいですので、現代に合わせて250円と換算して、100円は1銭の1万倍ですから月給250万円となりますね。

あるいは『値段史年表: 明治・大正・昭和』(→amazon)によると、明治十九年(1886年)の総理大臣・伊藤博文の年俸が9600円です。

単純計算で月俸800円ですから、総理大臣が月収2,000万円で、高校教師が250万円。

総理大臣と比べると、そりゃ見劣りしますが、教師で250万円は破格でしょう。

といっても、決してラクして稼げたわけではありません。

ハーンが担当した授業は月~土曜まで、毎日2~3時間。

他に自分の著作もこなしており、なかなかハードな毎日だったことでしょう。

それを支えるための家政婦も雇っていました。

同年12月に結婚することとなる小泉節子です。

小泉八雲と小泉節子/wikipediaより引用

彼女は旧松江藩士の娘で、ハーンに日本のことを教えたり、逆に英語を教わったりもしたとか。

お互い好奇心旺盛で学習意欲が高いところに惹かれ合い、結婚に至ったのでしょう。

帰化して小泉八雲と改名

結婚の翌年明治二十四年11月には、熊本の第五高等中学校(熊本大学の前身)へ移り、教鞭を執りました。

既に松江で日本の暮らしに慣れていたためか、熊本でも日本家屋が用意されています。

同校では、英語とラテン語を担当し、会話→作文→英文学と徐々にランクを上げていく方法で授業を進めました。

ハーンは旅行好きで、熊本に住んでいた間は九州各地のほか、京都や奈良、中国地方だけでなく隠岐へも旅をしたとか。

さらに明治二十七年(1894年)4月には琴平詣でをし、同年秋に神戸の英字紙『神戸クロニクル』の記者となっています。

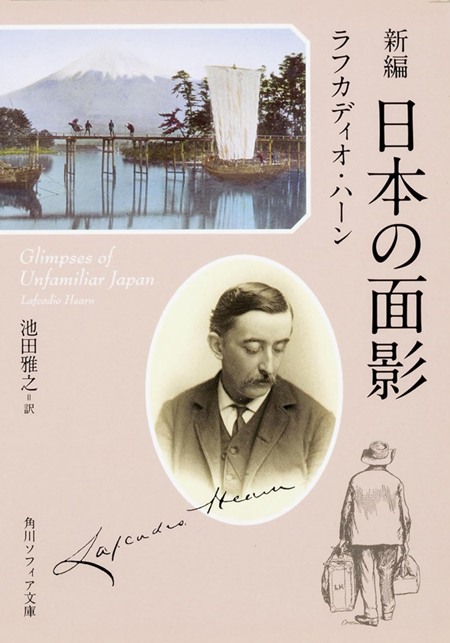

同時期に代表作『知られざる日本の面影』(→amazon)をアメリカで出版し、これまた好評を呼びました。

新編 日本の面影 (角川ソフィア文庫)/amazonより引用

こうして公私ともに順調だったハーンでしたが、ここで暗雲が立ち込めます。

右目を病んでしまったのです。

既に左目を失明していた彼にとって、これは文字通り今後を左右されかねない出来事。

医師からのすすめで記者を辞め、再び教壇に立つことを選びました。おそらく文字の頻繁な読み書きが目には負担だと見なされたのでしょう。

また、明治二十九年(1896年)2月には、家族の将来を考えて帰化して妻の家を継ぎ、「小泉八雲」と名乗るようになりました。

以降「八雲」と呼ばせていただきます。

※続きは【次のページへ】をclick!