一口に「お姫様」といっても、生まれた家によって随分と性格が変わるものです。

もちろん生来の気性や血筋によるところも大きいですが、武家なのか公家なのかといった点も重要。

基本的には武家のお姫様だと芯が強く、公家のお姫様はいかにも”お嬢様”な感じを連想しますよね。

しかし、和宮のように皇室の中にも自分の意思をはっきり主張する人がいたのですから、そうとも限りません。

今回は鎌倉時代のとある情熱的なお姫様に注目します。

建仁元年(1201年)1月25日、式子内親王が亡くなりました。

武家政権時代の皇室というととかく影が薄い上、女性ともなればよりその傾向が強まりますが、この方の名前は聞き覚えがあるという人も結構いるのではないでしょうか。

なぜなら、二つの点において百人一首と深いかかわりがあるからです。

※以下、読みやすそうな仮名遣いと漢字表記にしています。

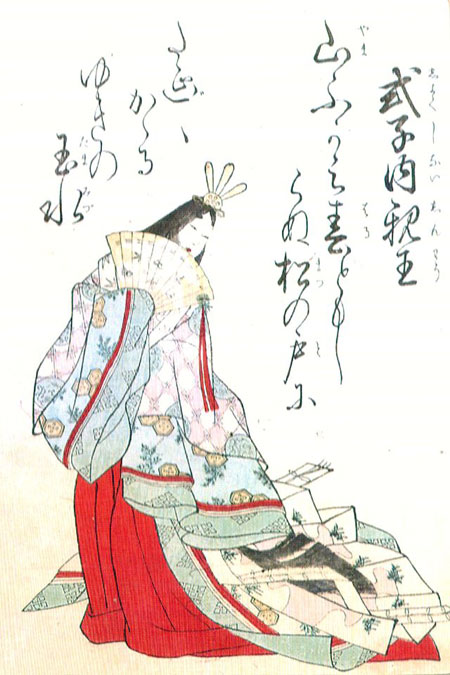

式子内親王/wikipediaより引用

あの大天狗・後白河法皇の娘

一つは、百人一首に歌が採られていること。

「玉の緒よ 絶えなば絶えね 長らえば 忍ぶることの 弱りもぞする」

という89番の歌の作者がこの方です。

一見するとよくわからない歌ですが、これは恋の歌。

意訳すると

「私の魂よ、いっそ今すぐ絶えてしまえ。このまま生きていたら、あの人への恋心を隠し切れなくなってしまうから」

というなんとも情熱的なものです。

この方、実は後白河法皇の娘なのですが、とても「大天狗」の子供とは思えない純粋さですね。いや、大天狗も権力には純粋でしたけども。

後に源頼朝に「日本国第一の大天狗」と罵られる後白河法皇/Wikipediaより引用

「玉の緒」というのは魂と体を繋いでいると考えられていたひものこと。

よく怪談などで人魂が描かれる際、ちょろっと伸びている部分がありますよね。あんな感じです。

当時、高貴な女性は自由に恋愛をすることができなかったので、ひたすら隠さなくてはいけませんでした。

まして内親王の場合は基本的に独身で生涯を終えるのが当然の時代でしたので、選択の余地がなかったのです。

恋の経験あらずとも、恋心を描くのがあはれなり

和歌において全く経験したことのない出来事を詠むというのは珍しいことではありません。

異性の気持ちになって詠んだり、僧侶が恋の歌を詠んだりと「それってアリなの?」というケースは多々あります。

彼らが本当に歌の通りの経験したかどうかはわかりませんが、歌合わせという和歌のコンテストのようなものでは、恋愛がお題になることも多かったからです。

百人一首の中にもいろいろありますが、元の歌集ではっきり「恋歌」と書かれているものを二つご紹介しましょう。

82番・道因法師

「思いわび さても命は あるものを 憂きに堪えぬは 涙なりけり」

【意訳】届かぬ恋に悩みつくしても、まだ生き長らえていることに耐え切れず、涙が流れてきてしまう

85番・俊恵法師

「夜もすがら もの思う頃は 明けやらで 閨(ねや)のひまさえ つれなかりけり」

【意訳】あの人のことを考えて眠れない夜は、寝室の隙間でさえつれない態度に思える

どちらもお坊さんが詠んだとは思えない、切々とした心情が出ている歌ですよね。

※続きは【次のページへ】をclick!