延暦25年(806年)3月17日は桓武天皇の命日です。

その父は光仁天皇であり、さらに辿ってゆくと志貴皇子→天智天皇へと続きます。

順に示すとこうですね。

天智天皇(曽祖父)

│

志貴皇子(祖父)

│

光仁天皇(父)

│

桓武天皇

何と言っても天智天皇は【乙巳の変】で中臣鎌足(藤原鎌足)と共に政変を成功させた人物として有名ですね。

しかし奈良時代の後半は、天智天皇の弟である天武天皇の系統で皇統が引き継がれ、若い頃の桓武天皇は皇位を継げる立ち位置にはいませんでした。実際、官位も低めだったのです。

それがどうして天皇となり、平安京への遷都など、様々な改革を実施できたのか?

桓武天皇と平安前期を見てまいりましょう。

桓武天皇/wikipediaより引用

最初は長岡京へ遷都するも藤原種継が殺されて……

宝亀元年(770年)8月、桓武天皇の父である白壁王が皇太子になり、その年の10月に即位しました。

光仁天皇の誕生です。

その息子である桓武天皇は、四年後に皇太子となるのですが、この時点で既に36歳。

当時の平均寿命からすると後半生というか、「あと何年生きられるかな……」みたいな頃合いです。

幸い健康を保ち、天応元年(781年)に父の光仁天皇が病気になったため、44歳で皇位を継承できました。

しかし、即位早々に天武天皇の子孫である氷上川継(ひがみの かわつぐ)の謀反事件や凶作、流行病などが相次いだため、改元し長岡京への遷都を行っています。

早い話、厄払いですが、その後も留守中に寵臣で藤原種継(藤原式家)が射殺される事件が起きるなど、不幸は続きました。

さらに、皇太子で桓武天皇の弟である早良親王が、種継暗殺との関連を疑われて廃位されてしまいます。

この早良親王の一件が桓武天皇の背中にのしかかりました。

彼は疑いをはらすためハンガーストライキを実施し、それが淡路へ移送される途中で亡くなってしまい、桓武天皇もその祟りを恐れるようになるのです。

当時の価値観では、民衆が「良くないことばかり起こるのは、上に立つ者に徳がないからだ。そんな天皇に従う必要はない」と考えてしまうことも珍しくありません。

そのため桓武天皇は、再び遷都し、早良親王の祟りと民衆の不信を払拭しようとします。

現代からすると「幽霊とか信じるってwww」となりそうですが、当時はガチでそういうものが信じられていましたからね。

まぁ、平安京に移ってから京都が栄えていくわけですし、結果オーライだったかも。

民に優しい政治は一歩間違えれば軍事的に危うかった

その後も宮中で「台風で壊れた建物の下敷きになって牛が死ぬ」などの凶兆がありました。

桓武天皇は丑年生まれだったので、不吉極まりないと感じられたようです。

当時、牛を殺して祀るという民間信仰があり、それまで禁じているくらいですから、相当ナーバスになっていたのでしょう。

こうした遷都のアレコレに隠れがちですが、【健児制(こんでいせい)】の導入も後世に大きな影響を与えています。

どういうことか?

桓武天皇以前の時代は、一般庶民から兵を徴用していました。

この制度では働き手を奪うことに繋がるので、当然、庶民の負担は大きくなります。

その代わりに租(この場合は米で収める税)と雑徭(ぞうよう・公共工事に参加する義務)を半分免除するという仕組みになっていました。

桓武天皇はこれに対し「庶民から働き手を取るのをやめて、地方役人の子供に軍事的な仕事をさせよう。百姓にも少しは協力してもらうけど、武芸の得意な者を集める」こととしました。

これが健児制です。

しかし、健児は多いところでも200人ぐらいしかいなかったので、この頃の日本はマトモな軍がないにも等しい状態でした。

人口が少なかったからというのもありますが、極端な言い方をすれば

【軍事力のない政府=何かあった時に対応できない無政府状態】

にも等しかったわけです。

日本が島国だったこと、この時期に外部からの侵略を受けなかったことの恩恵が実感できますね。

もしこの段階で元寇のようなことが起きていれば、一時的に他国から制圧されていた可能性も否めないでしょう。

征夷大将軍や検非違使、関白などを定めた

他にも桓武天皇は、律令制と呼ばれる当時の法律の穴埋め職として【令外官(りょうげのかん)】を定めるなどし、新しい世の中を作る努力を惜しみませんでした。

令外官の中には、征夷大将軍や検非違使、関白など、後に歴史上の重要人物が多く就いた役職も含まれています。

詳細は以下の記事をご覧ください。

-

関白・検非違使・中納言など「令外官」を知れば日本史全体の解像度が上がる

続きを見る

また、式家の流れをくむ藤原緒嗣と、百済王家の子孫である菅野真道(すがのまみち・菅原道真ではない)に、より良い政治のための意見を募りました。

そこで緒嗣は「軍事と都の工事で民が苦しんでいるので、直ちにこの二つを取りやめるべきです」と主張。

真道は異を唱えましたが、桓武天皇は緒嗣の意見を容れて軍事と工事を取りやめました(この両者の議論を徳政論争と言います)。

ただ、その後に蝦夷討伐を三回やっているんですよね……これ、どういうことだってばYO!

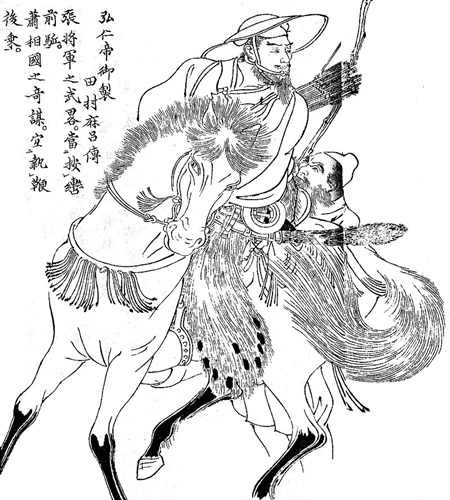

ちなみに、二回目の討伐で活躍したのが、かの有名な坂上田村麻呂です。

坂上田村麻呂(菊池容斎『前賢故実』)/wikipediaより引用

当初は補佐役で、三回目の討伐で征夷大将軍に任じられています。

桓武天皇としては四回目も計画していたようですが、やはり緒嗣の反対で取りやめています。

※続きは【次のページへ】をclick!