日本史に限らず世界史でも、大部分の時代には身分制度が存在します。

皇室や王族などの君主層。

それを支えたり利用したり下克上したりする貴族層。

そしてほとんどの割合となる庶民層。

そういった中で最も人気があるのは、武士や騎士など、武力を持った層でしょう。

実際、日本史では戦国時代が人気No.1ですし、それ以前の時代が舞台だった大河ドラマ『鎌倉殿の13人』も主役が武士でかなり盛り上がりましたよね。

そこで本稿では、日本史には欠かせない武士の起源・成り立ちについての諸説を整理してみたいと思います。

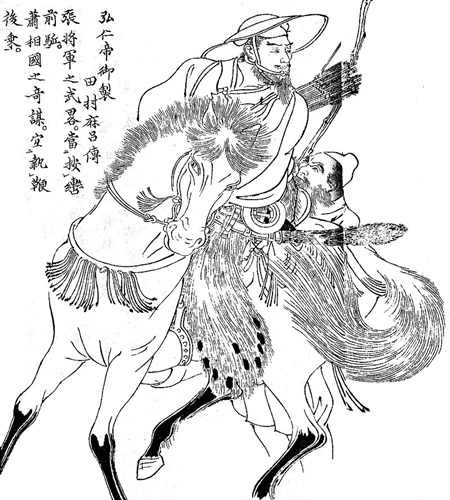

和田義盛/Wikipediaより引用

武士の起源……土着貴族だったり地域住民だったり

今日「武士」と呼ばれている人々の成り立ちには、以下のようなパターンが考えられています。

◆武力で朝廷に仕えていた者「もののふ」(武者・武官)

◆合戦に参加する者「つわもの」(兵)

◆公家に仕え、家政・警固を担当する者「さぶらい」(侍)

もうちょっと具体的にいうと、坂上田村麻呂などの最初から武官としての官位をもらっていた公家は、一番上のもののふ(武官)となります。

坂上田村麻呂(菊池容斎『前賢故実』)/wikipediaより引用

清和源氏(河内源氏)や桓武平氏(伊勢平氏)など、公家に仕えて一族全体の地位が向上した場合はさぶらい(侍)ですね。

特定の呼び名がついていないパターンとしては、

・中央の名家だった人が、地方へ土着して一大勢力圏を築いた(奥州藤原氏など)

・元から中央政府と関係なく、独自の勢力になっていた(東北の安倍氏・清原氏など)

・荘官(荘園の現地責任者)や郡司あるいは土着したその子孫たちが武装した

・有力な農民が自分の田畑を守るために武装した

というケースもありました。

古来から軍事関連の仕事が庶民に課されていた

元々、日本には防人(さきもり・辺境警備兵)や衛士(えじ・宮中警備)など、一般人を期限付きで徴用し、軍事的な仕事をする制度がありました。

庶民が武器を日常的に扱っていたからこそ、できた制度ともいえます。

こういった流れに少し変化を起こしたのが桓武天皇です。

桓武天皇/wikipediaより引用

地方役人である郡司の子弟から武芸の得意な者を編成する――という健児制(こんでいせい)を拡大させたのです。

武芸に慣れない庶民への軍事的負担を軽くしたのですね。

それでも「農民の中で武芸の得意な者は軍事をやってね」ということになっていたので、自主的に腕を磨く者は少なくなかったでしょう。

なんせ、警備がいるはずの宮中や貴族の屋敷でも、強盗が入るような時代です。

一般庶民や農民には盗るような財産もなかったでしょうけれども、ある程度の田畑を持っているような人の家なら、狙われていてもおかしくありません。

つまり、一口に「武士」といっても、その起源は複数に渡るというわけですね。

むしろ、このように細かく使い分けられていた成り立ちの人々を、後世になって「武士」と一括りにした……というほうが正しいのかもしれません。

学校の教科書や参考書などでも(時期や版にもよりますが)、上記のうち一つしか紹介されていないことが多いようです。少なくとも、私の手元にある教科書(ウン十年前)はそんな感じでした。

ともかく「武士」という単語が定着するのは、平安時代後期からだと考えられています。

※続きは【次のページへ】をclick!