長保3年(1001年)4月25日は藤原宣孝の命日です。

大河ドラマ『光る君へ』で佐々木蔵之介さんが演じた、と言うだけで頭にあの朗らかなキャラクターが浮かんでくる方も多いでしょう。

劇中では、まひろ(紫式部)の父である藤原為時と親しく、酒を持ってきたり化粧品の土産をくれたり、何かと便宜を図っていた――遠い親戚関係だけかと思ったら、ついにはまひろと結ばれ、子供までもうけるじゃないですか。

しかし、その子の実父は藤原道長であり、それを知っていてもなお夫婦関係を継続する。

もちろん道長の子というのはあくまでドラマでの設定ですが、いったい藤原宣孝とは何者なのか?と不思議に思われたはず。

本記事では、史実の藤原宣孝を振り返りながら、その人柄や紫式部との関係性を考察してみましょう。

藤原宣孝(栗原信充画)/wikipediaより引用

宣孝と紫式部は親子ほどの年齢差

藤原宣孝の生年は不明です。

紫式部とは親子のような年齢差があったとされ、ちょうどドラマで描かれるようなイメージなのかもしれません。

血筋としては藤原北家の高藤系という系統で、宣孝の父である藤原為輔と紫式部の父・藤原為時がいとこ同士でした。

貴族の血縁関係は複雑に入り組んでいるため、劇中で触れられていたように彼らは「ちょっと遠めの親戚」ぐらいが適切な表現なのでしょう。

宣孝は、他の貴族と同じく、様々な官職を経験しながら昇進していきました。

平安京/wikipediaより引用

結婚前の有名なエピソードとしては『枕草子』の「あはれなるもの」(しみじみとするもの)という段に登場します。

底本によって何段目なのかは異なり、しかも清少納言からは「あはれ」ではなく「小馬鹿にされている」のですが、ともかく内容を見てみますと……。

正暦元年(990年)、宣孝は嫡子・藤原隆光と共に御嶽詣(みたけもうで)へ出かけました。

御嶽というのは、奈良の金峰山寺(きんぶせんじ)のこと。

古くから山岳信仰が盛んな土地で、平安時代にもお参りに来る人がたくさんいました。お参りの前には50~100日間の精進が必要で、身なりも質素にして行うのが通例です。

そこで宣孝がこんなことを言いました。

「みんながみんな質素な身なりでお参りしなければならないなんて、つまらないじゃないか。

御嶽の神様が『地味な服装で来なさい』とおっしゃったわけでもあるまいに」

そうして本人は、紫の指貫に白い上衣(うわぎ)、山吹の重ねというカラフルな出で立ちでお参りしたのだとか。

【指貫】は裾を絞った袴、【上衣】は下着の上に着る着物、【重ね】は書いて字のごとく上に重ねた着物だと思われます。

現代で置き換えれば、

・紫のパンツに白いシャツ

・少しオレンジがかった黄色のジャケット

という感じでしょうか。お参りでなくてもだいぶド派手ですね。

ちょっと風変わりで派手好き

息子の隆光も、同様に派手な出で立ちです。

青の上衣に紅の衣、模様を摺り乱した水干袴。

こちらも現代の衣服にあてはめるとすれば、青シャツに赤ジャケット、ランダムな模様入りのパンツというところでしょうか。

父子揃ってなかなかの派手好きだったことがうかがえます。

当然、周りの人々はびっくり仰天します。

「あんな格好でお参りしてもご加護はいただけないだろう……」

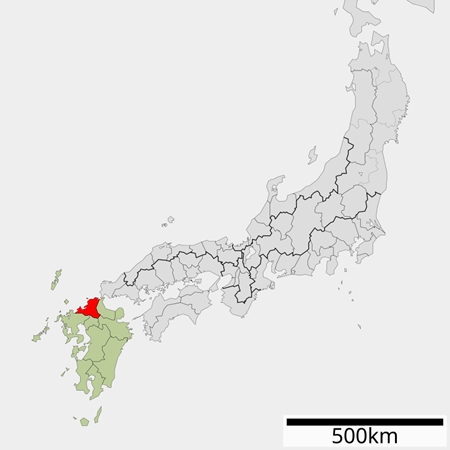

そう呆れ返っていたところ、2ヶ月後、筑前守の後任として藤原宣孝が選ばれたのです。現在の福岡県で国司に任ぜられたのですね。

筑前国/wikipediaより引用

付和雷同しないというか、豪放磊落というか、ただ者ではないというか……少なくとも常人ではない(褒め言葉)何かを持ち合わせていたようですね。

当時としてはかなりの晩婚だったとされる紫式部に対し、手紙で言い寄り始めたのも、

「賢くて少し変わった女性を妻に持つのも楽しそうだ」

などと思ったからなのかもしれません。だとすれば、ドラマで描かれた通りですね。

※続きは【次のページへ】をclick!