こちらは2ページ目になります。

1ページ目から読む場合は

【藤原宣孝】

をクリックお願いします。

結婚まもなく藤原賢子を授かる

藤原宣孝と紫式部の結婚は、長徳四年(998年)~長保元年(999年)の初め頃と考えられています。

この時期の宣孝は多忙。

長徳四年(998年)11月、宇佐神宮の奉幣使に任ぜられ、帰京したのは翌年のことでした。

ですので、紫式部との結婚は帰京後が妥当でしょうか。

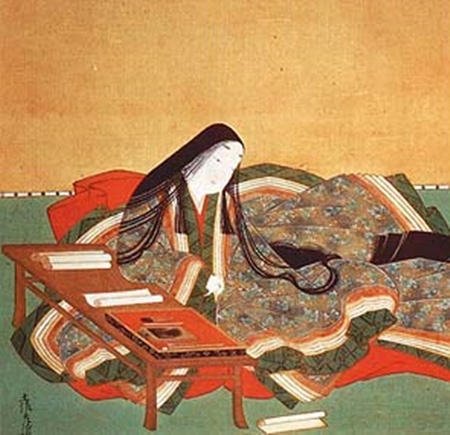

紫式部(画:土佐光起)/wikipediaより引用

なお、紫式部の父・藤原為時も長徳二年(996年) に越前守となっていて、紫式部も現地への赴任に付いていったとされ、その間も宣孝から手紙が送られてきたといいます。

ざっと長徳二年以前に求愛が始まり、宣孝の帰京や紫式部の決心などの条件が揃ってから結婚という運びになったのではないでしょうか。

二人の間には、長保元年頃に娘の藤原賢子(のちの大弐三位)を授かっています。

-

紫式部の娘・大弐三位(藤原賢子)は宮中で働く?結婚相手はあの道兼の息子だと?

続きを見る

『紫式部集』に入っている歌からすると、宣孝の夜離れは早かったようなのですが……結婚して間もなく紫式部が身ごもり、夫婦生活ができなくなって間遠になり、その状態が定着してしまったのかもしれません。

宣孝には他にも複数の妻がいましたし、当時の価値観では致し方ないとも考えられます。

あるいは宣孝は、長保元年に様々な行事で役目を果たしており、単純に多忙だった可能性も十分にあるでしょう。

紫式部とやり取りした歌からすると、全く愛情が冷めてしまったわけでもないように思えます。

こうした状況から見て、ドラマのように藤原道長が父親だった可能性はほぼ皆無でしょう。

死後も夫を慕うかのような歌が

残念ながら藤原宣孝は長保3年(1001年)4月25日に流行病で亡くなってしまいます。

夫婦仲は修復できたのか。

紫式部は死後も宣孝を慕っていたらしく、哀悼の気持ちを示した歌が複数あります。

見し人の けぶりとなりし 夕べより 名ぞむつましき 塩竈の浦

【意訳】夫が煙となった日から、塩竈の浦という名には親しみを感じます

塩竈は歌枕として当時有名でしたが、この場合は塩竈の地を詠むというよりも、塩を焼く煙と荼毘に付したときの煙を連想したという点が少々特殊です。

詞書(和歌がどのような経緯で詠まれたのかという説明書き)には、

「塩竈など、陸奥の名所をところどころ描いた絵を見て」

とあります。紫式部にとって「煙=夫の死」というイメージが強く根付いていたのでしょう。

また、こんな歌も。

夕霧に み島がくれし 鴛鴦(おし)の子の 跡を見る見る まどわるるかな

【意訳】島の夕霧に隠れるように逝ってしまった夫の娘が、夫の手蹟を真似て書いてきたので、思い乱れてしまった

この歌は宣孝と他の女性との間に生まれた娘(紫式部にとっては継娘)が、宣孝の遺した書付を紫式部に贈ってきたので詠んだとされます。

鴛鴦は仲睦まじい夫婦のたとえとしてよく知られているオシドリのこと。

少なくとも紫式部の心の中には、宣孝との関係が良好だった頃の思い出も残っていたのでしょう。

画像はイメージです(『源氏物語絵巻』より/wikipediaより引用)

余談ですが、この継娘は紫式部とたびたびやり取りしていたらしく、桜の枝を贈ってきたこともありました。

源氏物語にも影響与えた?

作歌の前後事情は不明ながら、『紫式部集』には藤原宣孝について詠んだと思われるこんな歌もあります。

たが里も とひもやくると 時鳥(ほととぎす) 心のかぎり まちぞわびにし

ほととぎすは浮気な男性の例えでもあり「この世とあの世を行き来する」という言い伝えを持ちます。

宣孝生前に詠まれたものであれば、

【意訳】あの人はほととぎすのような人だから、他の女性もあの人を待っているに違いないし、私もその一人

という感じでしょうか。

死後に詠まれたのなら、

【意訳】ほととぎすが死後のあの人のことを教えてくれるだろう。きっと他の妻の家でも待っているに違いないし、私も同じ

といった意味になりそうです。

この歌には詞書がない(底本によっては何かの歌の返しとも)ので、判断が付きかねるところです。

いずれにせよ紫式部の夫への愛情は深いものだったのではないかと思われます。

彼の存在は、多かれ少なかれ『源氏物語』にも影響を与えたとなれば、佐々木蔵之介さんが演じたように朗らかに笑っているかもしれません。

あわせて読みたい関連記事

-

紫式部は道長とどんな関係を築いていた?日記から見る素顔と生涯とは

続きを見る

-

藤原為時(紫式部の父)は融通の利かない堅物だった?中級貴族の生涯を振り返る

続きを見る

-

紫式部の娘・大弐三位(藤原賢子)は宮中で働く?結婚相手はあの道兼の息子だと?

続きを見る

-

なぜ平安貴族は国司になると経済的にウマ味があるのか?受領は倒るる所に土を掴め

続きを見る

-

平安時代の国司と受領と遙任の違いは何なのか?伊周が飛ばされた大宰府とは?

続きを見る

長月 七紀・記

【参考】

『世界大百科事典』

上原作和/廣田收『新訂版 紫式部と和歌の世界―一冊で読む紫式部家集 訳注付』(→amazon)

『枕草子』

他