たとえ紫式部の名前を知ってはいても、その父親となると、かなりの歴史好きや『源氏物語』ファンでないとわからない。

昨年、その状況がガラリと変わりました。

大河ドラマ『光る君へ』で岸谷五朗さんが藤原為時を演じられたからです。

劇中では、学問好きの堅物一辺倒。

越前守として出向いても賄賂の類は一切受け取らない姿勢が非常に印象的でしたが、史実では一体どんな人物だったのか?

生没年月日は不詳であり、長和五年(1016年)4月29日に三井寺で出家したことはわかっている――その生涯を振り返ってみましょう。

師貞親王(花山天皇)の副侍読に

藤原為時は、有力者を多数輩出した藤原北家の流れを汲んでいます。

しかし、決して身分の高い生まれではない。

生没年も明確ではなく、最初の官職も蔵人所の雑色(雑用係)というものだったとか。

雑色から蔵人(天皇の身の回りの世話係)に進む人が多いのは確かですが、為時の本領を発揮する場所ではなかったのでしょう。

なぜなら為時は漢詩の才に恵まれ、菅原文時という人に師事する文章生という経歴の持ち主でした。

文章生とは紀伝道(中国史を中心とした歴史)を学んだ学生のことですので、為時は「学者兼詩人」といったイメージが近いのかもしれません。

偉い人達のおぼえは悪くなかったようで、貞元二年(977年)には当時の東宮・師貞親王(のちの花山天皇)の御読書始において、副侍読を務めました。

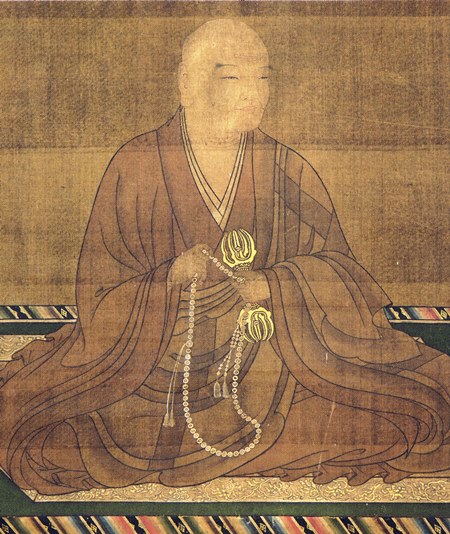

花山天皇/wikipediaより引用

「御読書始」というのは書いて字のごとく、高貴な生まれの子弟が初めて書を読む=学習を始める儀式のことです。

侍読はその先生役ですから、現代でいえば、担任が侍読で副担任が副侍読という感じですかね。

大河ドラマ『光る君へ』では、段田安則さん演じる藤原兼家のスパイとして東宮・師貞親王(のちの花山天皇)のもとへ送り込まれていましたが、あれは創作。

史実の為時は、要所要所でエライ人に接する機会を得つつも、実際の官位はさほど上がらない状況が続きました。

しかし、師貞親王が即位して花山天皇となると、運命が好転し始めます。

“式部”丞・六位蔵人の官職

藤原為時の運命はどう好転したのか?

花山天皇の即位により、その外叔父となった藤原義懐(よしちか)。

この義懐に引き立てられ、為時は式部丞・六位蔵人の官職を受けることとなります。

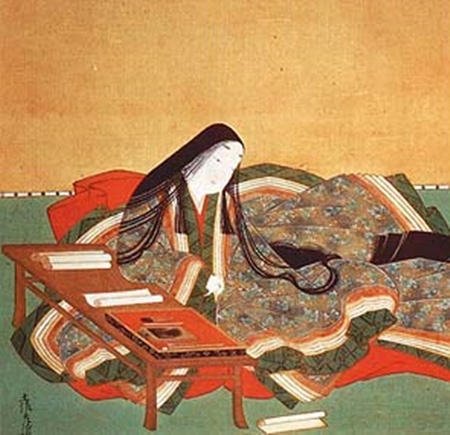

式部丞は式部省という役所の役人で、後に紫式部の女房名になりますね。

ちなみに紫式部の「紫」は源氏物語の紫の上からきているとされ、女房になった当初は「藤式部」と呼ばれていたそうです。

紫式部(画:土佐光起)/wikipediaより引用

六位蔵人は、蔵人の中でも毎日天皇の側に仕える役目であり、天皇の側近とみなされました。

ここでもやはり為時は出世の緒をつかんでいたといえるのですが……。

程なくして政変が勃発、花山天皇が電撃的な退位をするのです。

詳細は以下の記事に譲り、

-

花山天皇の生涯|隆家との因縁バチバチな関係で喧嘩も辞さない破天荒

続きを見る

端的に説明しますと。

藤原道兼が、花山天皇を騙して急遽出家させたのです。

大河ドラマ『光る君へ』では、まひろ(紫式部)の母を背後から刺殺した藤原兼家の息子であり、三郎こと藤原道長の兄ですね。

その余波を受けた為時も官職を失い、以降10年ほど不遇を強いられました。

※続きは【次のページへ】をclick!