永祚2年(990年)7月2日は藤原兼家の命日です。

大河ドラマ『光る君へ』で段田安則さんが演じていた人物ですが、劇中での彼の姿を見て、抱いた印象はこれでしょう。

この人、さすがに権力欲が酷すぎやしないか?

とにかく孫の一条天皇を即位するためなら何でもありで、花山天皇を罠にはめ、その際には息子の藤原道兼に平気で汚れ仕事をやらせる。一体なんなんだ……。

そう思われたのなら、ドラマ制作陣の狙い通りだったかもしれません。

実はこの兼家、史実においては兄と壮絶な権力争いを繰り広げて、その戦いに勝ち、ついには頂点に上り詰めると、緊張の糸が切れたかのように最期の時を迎えるのです。

そしてその権力は再び複雑怪奇な流れを経て、藤原道隆・道兼・道長の三人へと引き継がれてゆくわけで……。

いったい藤原兼家とはどんな人物だったのか。

如何にして貴族の頂点に立ったのか。

その生涯を振り返ってみましょう。

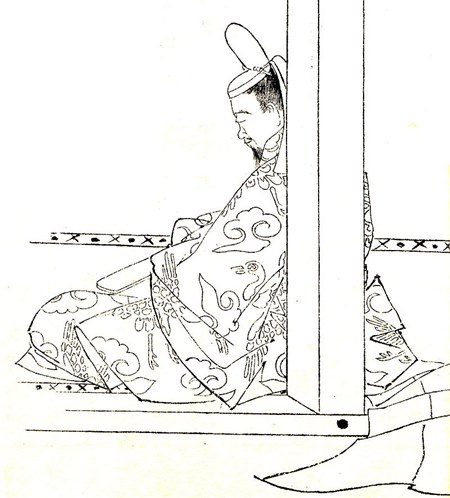

藤原兼家/wikipediaより引用

長兄・伊尹に愛され、引き立てられる

藤原兼家は延長7年(929年)、藤原師輔(もろすけ)を父、藤原盛子を母として生まれました。

藤原師輔/wikipediaより引用

兄が二人いる三男で、兼家は順調な出世を遂げてゆきます。

天暦2年(948年)に従五位下となると、天暦3年(949年)には昇殿を許され。

それからしばらく時間を経過しての康保4年(967年)に蔵人頭と左近衛中将を兼任するようになります。

この年は、甥にあたる冷泉天皇が即位しました。

兼家はさらに順調に出世して安和元年(968年)には従三位叙任となりますが、背景には長兄・藤原伊尹(これただ/これまさ)の思惑もあったと考えられます。

兼家は、次兄の藤原兼通よりも昇進が早かったのです。

その流れは止まりません。

安和2年(969年)になると、参議を経ずして中納言となる異例の出世を果たし、3年後の天禄3年(972年)には正三位大納言と同時に、右近衛大将と按察使も兼任することになりました。

ぬかりなく娘・藤原超子を入内させることにも成功し、摂政となった兄の伊尹と共に出世街道を歩んでゆく――しかし、次兄の藤原兼通を除け者にしたような展開は、不覚だったのかもしれません。

程なくして、兼家にとって悪しき転機をもたらしてしまいます。

次兄・兼通に憎まれ、阻まれる

長兄の藤原伊尹が病に倒れて官を辞すると、残された弟二人は対立を深めました。

兄のあとは誰を関白とすべきか?

そんな状況の最中、藤原兼家は、円融天皇の御前で藤原兼通と言い争ってしまいます。

円融天皇の母である安子は、兄弟の順序で関白とするよう言い残していました。

その結果、兼通→兼家の順で関白となることに……。

兼家の運命はにわかに暗転し、兄・兼通の時代となると、不遇の時代を迎えることになるのです。兼通にしてみれば復讐のターンと言えるでしょう。

当時は娘が天皇の寵愛を得て権力が得られる、外戚政治の時代。

兼家はぬかりなく、長女・藤原超子を冷泉上皇の女御としておりました。二人の間には居貞親王(後の三条天皇)が生まれており、ここまでは兼家も安泰です。

三条天皇(居貞親王)/wikipediaより引用

しかし、次の一手も打っておきたい。

そこで次女の藤原詮子を円融天皇の女御に入れようとしたのですが、兼通が許しません。それどころか円融天皇に兼家の悪事を吹き込まれてしまう始末。

兼家の野望の前に、兄の兼通が立ち塞がる最悪の展開です。

弟に対する兼通の恨みは並々ならぬものがあり、もしも罪があれば、九州流罪にでもしてやりたいと語っていたと伝わるほどでした。

兼通が病に倒れ、兼家復権の時代へ

しかし、最終的に藤原兼家の前に道は開けます。

貞元2年(977年)、藤原兼通が病に倒れたのです。

待っていたとばかりに参内する兼家。

見舞いかと思っていた兼通は、そうではなく素通りする兼家に対して激怒します。

よくも挨拶もなしに素通りしたな!

病床から起き出し、執念の参内を果たした兼通は、最期となる除目(じもく・任官の儀式)を敢行し、従兄の藤原頼忠を関白に指名しました。

兼通の恨みはそれだけにとどまりません。

兼家の右大将・按察使の職を剥奪したばかりか、治部卿に格下げすると、やるべきことを成し遂げたとばかりに世を去ったのです。

困り果てた兼家は、円融天皇に長歌を献上し、釈明につとめます。

円融天皇からは「しばし待つように」との返答があったのでした。

※続きは【次のページへ】をclick!