こちらは2ページ目になります。

1ページ目から読む場合は

【藤原兼家】

をクリックお願いします。

失意の果てに

しばし待つ――これが藤原兼家に残された道でした。

関白となった藤原頼忠は、対立していた兄の兼通よりは話が通じます。

頼忠は遺恨のない兼家を、天元元年(979年)に右大臣へ昇進させると、再び政治復帰への道が開かれました。

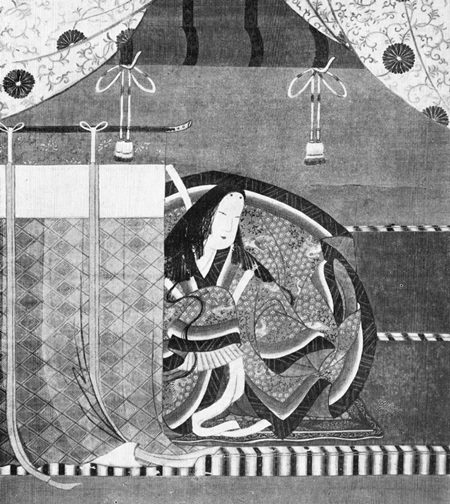

念願だった娘の藤原詮子も入内を果たし、

藤原詮子/wikipediaより引用

後の一条天皇となる懐仁親王(やすひとしんのう)も生まれ、詮子が中宮となる道すじも見えてきました。

ところが、です。円融天皇は頼忠の娘である藤原遵子(じゅんし)を中宮としてしまったのです。

兼家の心は折れました。

兄からの理不尽な妨害のせいで、関白への道が閉ざされたばかりか、中継ぎだと思っていた頼忠の娘が中宮とされるなんて……失意のあまり引きこもり、円融天皇の使いにすらろくに返答しません。

ここで困り果てたのが円融天皇でした。

永観2年(984年)7月、円融天皇は、懐仁親王に相撲節会を見せたいと、孫と共に引きこもっていたような兼家に訴えかけます。

それでも病だと応じようとしない兼家ですが、円融天皇も諦められません。

しぶしぶ参内した兼家に、円融天皇は譲歩します。

東宮(師貞親王のこと・冷泉天皇の皇子で後の花山天皇)に位を譲るとして、帝の叡慮を知ることもなく不満を訴える兼家に対し、最大限に譲歩してきたのです。

この言葉はその通りとなります。

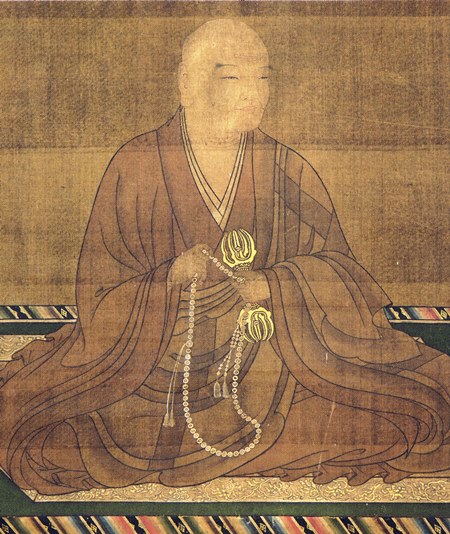

同年8月に円融天皇が譲位し、花山天皇が即位。

花山天皇/wikipediaより引用

そしてついに、兼家の孫である懐仁親王(一条天皇)が東宮となったのです。

しかし、兼家の野望はあくまで関白にあります。

なかなかその座を譲ろうとしない頼忠に加えて、伊尹の子・藤原義懐(よしちか)までもが権中納言として権勢を握り、事態は複雑化。

混迷を極める政治情勢は、何かと精神が不安定とされる花山天皇によって掻き乱されてゆきます。

花山天皇は、寵愛していた女御・藤原忯子の死を受け、政治への意欲を失っていました。

兼家にとってはチャンス到来です。

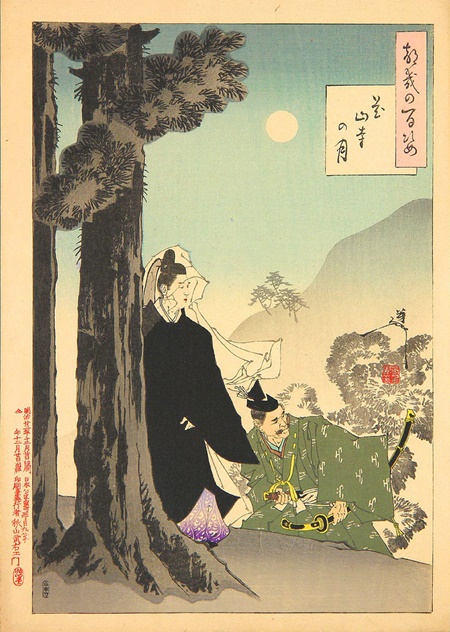

三男の藤原道兼に花山天皇を連れ出させて、出家させるという荒技【寛和の変】を強行。

道兼によって出家に追い込まれた花山天皇を描いた月岡芳年「花山寺の月」/wikipediaより引用

邪魔な甥・義懐も立て続けに出家させ、いよいよ権力の掌握を盤石なものとするのです。

花山天皇のメンタリティについては、兼家の政変を正当化するため、強調されている可能性もあるでしょう。

天皇の祖父として、藤原氏長者となる

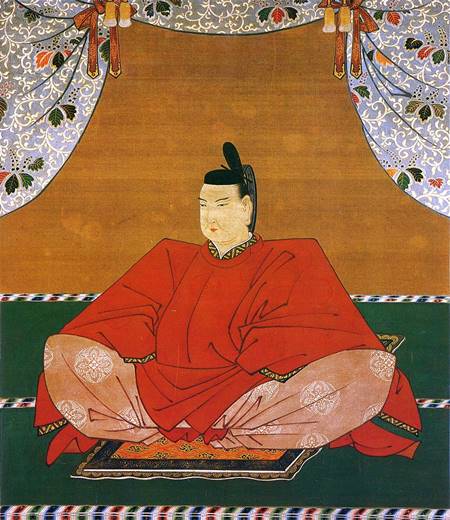

かくして外孫である懐仁親王が一条天皇として即位すると、藤原兼家は、天皇の外戚として大いなる権力を持ちました。

一条天皇/wikipediaより引用

藤原氏長者となり、摂政も兼任。

しかし、権力とはそう単純なものでもありません。外戚への対抗措置として、譲位した上皇にも権威があります。

太政大臣である藤原頼忠。

円融法皇の寵臣である左大臣・源雅信。

彼らも存命で、一条天皇も思い通りにならず……というのはあくまで兼家目線のことで、平安時代も円熟してきたこの頃になれば、外戚が思うままに操れないようにする対抗策もあったのです。

それでも兼家は止まりません。

永祚元年(989年)に円融法皇の反対を押し切って、長男・藤原道隆を内大臣に任命すると、律令制史上初となる【大臣四人制】を実現しました。

藤原道隆(菊池容斎『前賢故実』)/wikipediaより引用

そして藤原頼忠が亡くなると、太政大臣に就任。

永祚2年(990年)には、一条天皇の元服の際には加冠役という栄誉をつとめ、関白となります。

ただし、この職はすぐに長男の道隆に譲りました。

政治的な使命を終え、己の野望を完全に成就させた兼家は出家し、永祚2年(990年)7月2日、燃え尽きるように生涯を終えるのです。

享年62。

兼家の寵愛を受けた女性に、藤原道綱母がおります。

彼女が執筆した『蜻蛉日記』により、兼家の姿も見えてきます。

-

愛憎劇が赤裸々に描かれた藤原道綱母の『蜻蛉日記』兼家とはどんな関係だった?

続きを見る

満月となるには父の奮闘も重要だった

日本史の授業では、藤原道長が全盛期を築いたと習います。

『紫式部日記絵巻』の藤原道長/wikipediaより引用

父の代となればその途中。

藤原兼家はなかなか複雑な出世街道をたどっており、真っ直ぐに権力の頂点へは到達していません。

実のところ、藤原氏が外戚として権勢を握る上でのプロセスは、同族同士で同じセオリーを使って競い合うため、どうしたって均衡します。

天皇側だって対抗策を考えているため、一朝一夕にはいかない。

いわば複雑怪奇な道であり、権力を一手に握るのは、相当難しいものとなっていました。

高貴な平安貴族といえども決して遊び呆けていたわけではなく、むしろ権力闘争の中を泳ぎ抜くことは非常に困難なことだったのです。

兼家のような父に育てられた子供たちであれば、それはもう激しい権力闘争に巻き込まれることとなります。

そんな中で、藤原道長が目をかけた紫式部はどうか。

彼女にせよ、清少納言にせよ、表向きは澄ました才女に思えるかもしれませんが、実際は嵐の中を舞う木の葉のように自らの運命を感じていたとしても無理はありません。

外戚による権力争いは、その後、混迷の極みに陥ります。

天皇と上皇という権力の二重体制が、ついには武力衝突を起こすまでになる。

そのために使われた武士が力をつけ、ついには「ムサノ世」が訪れます。

大河ドラマならば『平清盛』、そして『鎌倉殿の13人』の時代へ移ってゆくのです。

あわせて読みたい関連記事

-

藤原道長は出世の見込み薄い五男だった なのになぜ最強の権力者になれたのか

続きを見る

-

藤原道兼は実際どんな人物だった?兼家・道隆・道長に囲まれた七日関白の存在意義

続きを見る

-

なぜ藤原道隆は次代の伊周へ権力を移譲できなかったのか「中関白家」の迷走

続きを見る

-

道隆・道兼・道長の母「藤原時姫」低き身分から如何にして兼家嫡妻の座を掴んだか

続きを見る

-

道長の異父兄・藤原道綱は史実でもノーテンキだったのか 母や父・兼家との関係は?

続きを見る

【参考文献】

橋本義彦『平安貴族』(→amazon)

倉本一宏『敗者たちの平安王朝 皇位継承の闇』(→amazon)

他