ドラマや映画を楽しんだ後、SNSで感想や解説を楽しむのは、今や一つのスタイル。

大河ドラマ『光る君へ』でも盛り上がっていたジャンルの一つに「#光る君絵」がありました。

テレビをご覧になられなかった方も字面からご想像できるでしょう。

劇中のワンシーンを切り取ったイラストをファンが描き、それをSNSのユーザーみんなで楽しもう!というものです。

そこで気になるのが、衣装の色彩でしょう。

『光る君へ』では、当時の色合いを再現すべくスタッフが四苦八苦したという話もありましたが、それもそのはず現代では困難なものがあったりします。

一体なぜそんなことが起きるのか。

平安時代の「色彩」に注目してみましょう。

現代では昔の色を再現しきれないが

『光る君へ』には美しい色の衣装が数多く登場しました。

もちろん当時の衣装がそのままでは残っていませんので、史料をもとに色合いを再現するのですが、それがどれほど大変なことか……。

中には、安全性や倫理的に問題がある染料もあります。

最も危険なのが、ラジウムの緑と、ウランのオレンジでしょう。

当時は放射能の危険性が認識されることなどありませんので、そのまま用いられ、人を死に至らしめました。

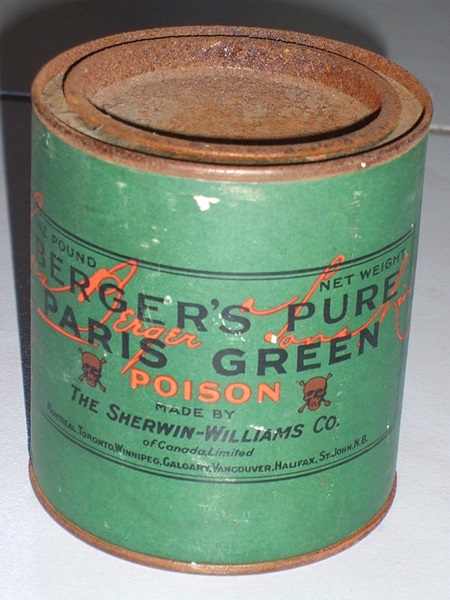

猛毒のヒ素は、鮮やかな緑色「花緑青」、または「パリ・グリーン」を生み出します。

その華麗さと引き換えに中毒症状を起こす、恐怖の壁紙やドレスが作られたのです。

「パリ・グリーン」とはこのような緑です/wikipediaより引用

「マミーブラウン」という茶色の絵の具は、字面からしてどう思われます?

そう、ミイラから作られるのです。

いわば人の死体から作られるわけで、倫理的に大問題であり、今となっては再現不可能でしょう。

棺に入ったマミーブラウン/wikipediaより引用

日本に目を向けるとどうか?

現在、再現できない染料の代表といえば白を生み出してきた「鉛」と「水銀」でしょう。

早死にする女性や役者も多かったとされる、危険な化粧品。

白粉だけでなく、絵の具に使われることもありました。

ラメ入りの水銀の白は美しく、いまや幻と化した色です。しかしテレビドラマでは白粉の見た目がそう魅力的でもなく、再現されなくなっています。

このように化粧品関連は、人体に影響があったり倫理的な問題から再現しきれない色合いがある。

しかし「植物染め」ならなんとかなります。

特に平安時代中期の日本は、繊細な色合いを持つ植物染こそ、素晴らしい色彩がありました。

一体どんな色があったのか?

繊細な植物染の世界

不可能ではない――されど再現が非常に困難な色もあります。

平安時代中期は、植物染が主流。

こうした技術は時代が下れば進歩して、古いやり方は上書きされて消えてしまいます。

現在、栽培が限られていて入手しにくく、かつ扱いが難しい染料を使うとなればなおさら大変。

では平安時代、どんな染め物をしたいたのか?見てまいりましょう。

【赤系】

紅花(ベニバナ)、茜(アカネ)、蘇芳(スオウ)等。蘇芳は今も当時も熱帯からの輸入に頼ります。

【青系】

蓼藍(タデアイ)、山藍(ヤマアイ)、露草(ツユクサ)等。あの身近なツユクサも、染め物に使われました。

【黄系】

刈安(カリヤス)、梔子(クチナシ)、黄檗(キハダ)、槐(エンジュ)、楊梅(ヤマモモ)等。

【茶系】

胡桃、丁子(ちょうじ、クローブ)、阿仙(あせん)等。丁子と阿仙は輸入します。丁子は染めているとよい香りがたちのぼってきます。

【黒系】

植物の実に含まれているタンニン酸を用います。タンニン酸が金属に触れると、黒く染めることができるのです。榛の木(ハンノキ)、櫟木(クヌギ)、楢(ナラ)、柏(カシワ)等。

【紫系】

『光る君へ』では、紫系が重要です。差し色としてしばしば衣装や小道具に使われています。

紫根とは、ムラサキという植物の根から取ります。このムラサキがとても難しく、かつ染色するには手間や時間が大変かかります。それゆえに大変貴重な色とされたのです。

『源氏物語』には「二藍」(ふたあい)という当時の流行色も登場します。

これはまず青系の蓼藍で染め、それから赤系の紅花で染めて紫系統にする――青と赤の染め方の比率によって、さまざまなバリエーションが生まれるのです。

そんな紫という色の特殊性や、バリエーションを踏まえると、ヒロインに紫系統の名前を入れることの意味と、そのために「紫式部」と呼ばれるようになった名前の意義も深まりますね。

※続きは【次のページへ】をclick!