大河ドラマ『真田丸』で、主人公の真田信繁が直面した【鉄火起請】。

真っ赤に焼けた鉄の棒を手で握り、無事に神様へ運べた者が勝つという恐怖の裁判です(火起請とも言う)。

こんな残酷で現代人からすれば意味すらわからない裁判は、レアケースであって欲しい。いくら何でも滅多にないものであって欲しい、そう思いませんでしたか。

しかし実際のところ、東西南北日本全土で行われていたものであったようです。

それでは実際にどういう流れで行われていたのか。

清水克行『日本神判史 (中公新書)』(→amazon)と共に、あらためて振り返ってみたいと思います。

湯起請:熱湯に手をつっこんで火傷しなければ無罪

鉄火起請の前身形態とも言えるのが「湯起請」です。

鉄火よりなんとなく響きがソフトに思えるかもしれませんが、煮えたぎる熱湯に手を入れて火傷をしなければ無罪というハードな形態です。

熱湯に手を入れる時点で最悪。

しかも火傷なしで切り抜けろというのはおよそもう解決する気がしません。

それにも関わらず、上は将軍から下は村人まで、日本全国皆やたらと湯起請をやりたがりました。

なぜなら湯起請は犯人捜しや紛争解決に用いられたからです。

例えば「大事な家宝が盗まれたが出てこない」というとき「犯人捜しをするために、近隣住民を集めて湯起請をしよう!」という流れで行われます。

実施前に犯人が自首するケースもありました。

関係のない人まで熱湯に手を突っ込ませるなんて、そうとなれば良心の呵責が出てくるので自首ということでしょうか。

疑いをかけられた側が「ええい、そんなことを言うくらいなら湯起請をやって無罪を証明してみせますよ!」と言い出すケースも。

そうなると流石に相手も「何もそこまでしなくても……」と引いてしまう、そんな可能性もあるわけです。

いわば捨て鉢の賭けではあり、それで事態を切り抜けようとした場合もあるとか。

しかし、湯起請はおよそ百年ほどでブームは終息に向かいます。

「もっとやりようあるんじゃないの?」と、我にかえった室町人が考え出した裁判とは?

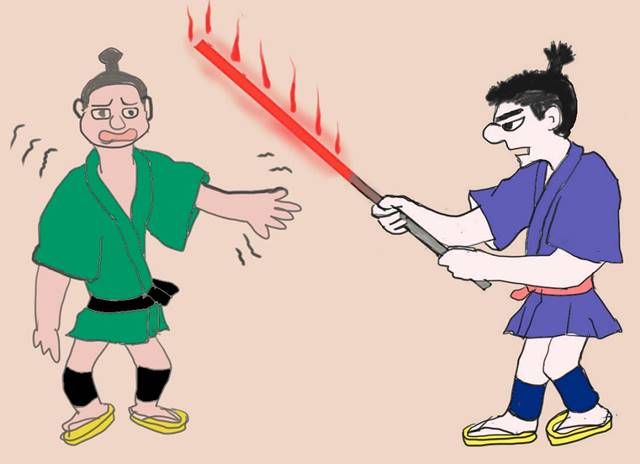

鉄火起請:焼けた鉄を手に取って我慢比べ

鉄火起請――すなわち焼けた鉄を手にとって持つ耐久勝負でした。

熱湯で審判はダメだから。

そう言って燃えさかる鉄にしたところで、「何が改善じゃい!」と現代人は盛大に突っ込みたいところでしょう。

ただし、一応、鉄火起請にはそれなりの進歩や合理性もあることを、ここでは指摘しておかなければなりません。

鉄火起請の場合、湯起請とはちがって犯人捜しは激減します。

その目的のほとんどが、領地の境界線を決める等の紛争解決型だったからであり、容疑者全員を巻き込む湯起請より関係者がぐっと少ない。

さらに鉄火を握る者は代表者ですが、これも合理的な選ばれ方がするようになりました。

モメ事が起きた時のため村で養っている解死人がいて、その人々に役割が与えられたのです。

こちらは大河ドラマ『おんな城主 直虎』でも登場しましたね。ムロツヨシさん演じる瀬戸方久が、商人になる前のホームレス時代、納屋の中で村人に飼われるようにして生かされておりました。

具体例として、以下のサイトリンクを引用させていただきます。

◆川崎市鉄火松(→link)

◆鉄火松紙芝居(→link)

鉄町ホームページより引用(→link)

勝てば子孫の代まで村で特権を与えられることも

「自分がやる!」

そう志願した人の場合でも、火傷した後は代表者に代わり、村人たちが仕事を分担してくれるなどの補償もありました。

手が不自由になって働けなくなることが最初から想定されていたんですね。

さらには子孫の代まで特権が付与されること等、鉄火を掴むことによるメリットもありました。

負けた場合はむごたらしく殺されてしまうので、挑む者がハイリスクであることは言うまでもありません。

ただし、むやみやたらと多くの人が火傷を負わされた湯起請の頃より、合理性や進歩性が見られたのも事実でしょう。

火起請のブームは75年ほど。

江戸時代になり、17世紀半ばになると廃れてゆきます。

日本人は、熱くもなければ神意にも頼らない審判(裁判)を行うようになっていく――近世の夜明けとともに、カオスな中世の裁判は幕を閉じたのです。

※続きは【次のページへ】をclick!