優しげな青年だった北条義時が、みるみるうちに顔色悪くなり、謀略謀殺なんでもアリの主人公に成長していく――。

殺伐とした大河ドラマ『鎌倉殿の13人』の中でも、とりわけドロドロしていたのが

【牧氏事件(牧氏の変)】

でしょう。

この事件、一言でいえば

(父)北条時政

vs

(子)北条義時

の親子対決であり、例えば『国史大辞典』を参照してみると、こうなります。

北条時政と後妻・牧の方が、三代将軍・源実朝を殺害し、平賀朝雅を新将軍にしようと画策。

それを北条政子と北条義時のきょうだいが阻止し、最終的に政子と義時が勝利すると、時政は排除された。

親子間ですら苛烈な権力争いが勃発し、この一件を経て北条義時が執権となり、父の時政は排除されるのです。

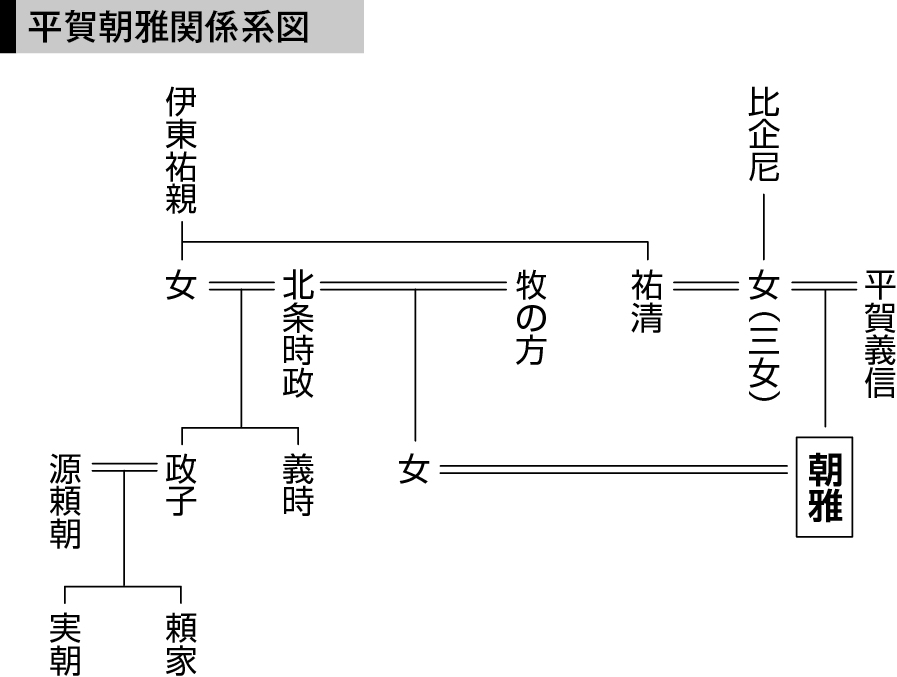

それにしても、なぜ平賀朝雅は将軍候補に推されたのか?

いったい誰なの?

と申しますと、朝雅は新羅三郎義光を祖とする源氏一門であり、血統的には問題なく、かつ北条時政と牧の方の娘を妻としていたので、彼らは利害関係が一致していました。

京都でも一定のポジションを確保しており、国史大辞典では【牧氏事件】ではなく【平賀朝雅の乱】と記載される程です。

北条時政(左)/wikipediaより引用と北条義時/絵・小久ヒロ

事件は、元久2年(1204年)閏7月19日に時政らの企みが発覚。

翌20日には、時政が出家させられた上に伊豆へ追いやられています。

大河ドラマでも終盤に至る過程で大きな契機となったこの事件、いったい史実ではどう展開されていたのか?

当時を振り返ってみましょう。

牧氏事件の構図

政子と義時は、時政の子ではありますが、後妻・牧の方との血縁的繋がりは無い。

牧の方/国立国会図書館蔵

こうした要素を踏まえ、あらためて図式にすると、以下のようになります。

◆牧氏事件(牧氏の変・平賀朝雅の乱)

【勝者】

北条義時

北条政子

vs

【敗者】

北条時政

牧の方(時政の後妻)

平賀朝雅(時政と牧の方の婿)

実は時政と牧の方の間には北条政範という息子もいて、義時ではなく政範を北条氏の後継にしよとしていたのでは?という見立てもあります。

しかし政範は、この事件の前に亡くなっていて、鎌倉に翳を落としていました。

さらに、牧氏の変の背景には、もう一つ大きな時政vs義時のトラブルがあります。

【畠山重忠誅殺事件】です。

平賀朝雅が畠山重保(重忠の息子)と酒宴の席でケンカをし、それを牧の方に訴えたところ、時政によって畠山重忠と重保の親子が滅ぼされたというものです。

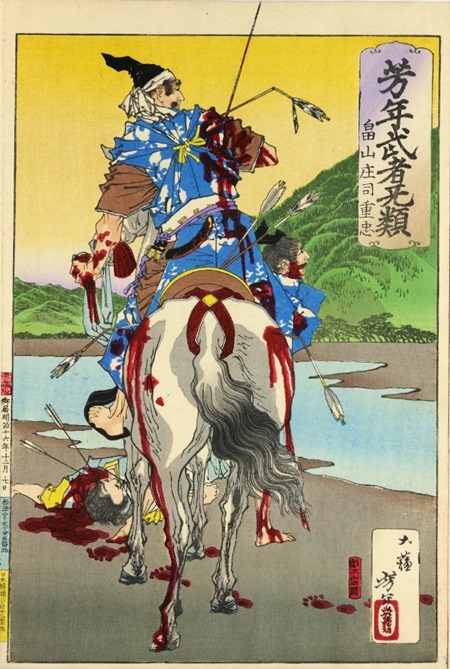

坂東武士の鑑と称された畠山重忠(月岡芳年画「芳年武者无類」/wikipediaより引用)

ドラマでは、畠山が北条政範の暗殺犯として仕立て上げられ、それが畠山重忠殺害の原因とされていましたね。

義時と政子はこの処断に大反対でした。

そして、そのわずか二ヶ月後に、前述の通り「時政と牧の方が実朝を殺害して平賀朝雅を将軍にすることを画策した」のですから、ついには黙っていられなくなるのです。

実朝を保護した義時と政子は

義時と政子は、源実朝(政子にとっては次男)を保護。

時政は御家人たちに挙兵を促すも、主要人物の多くは義時サイドにつき、結果、時政は追いやられ、京都にいた平賀朝雅も討たれて義時の執権体制が確立します。

いささか駆け足で進めて参りましたが、以上が牧氏事件(牧氏の変・平賀朝雅の乱)のあらまし。

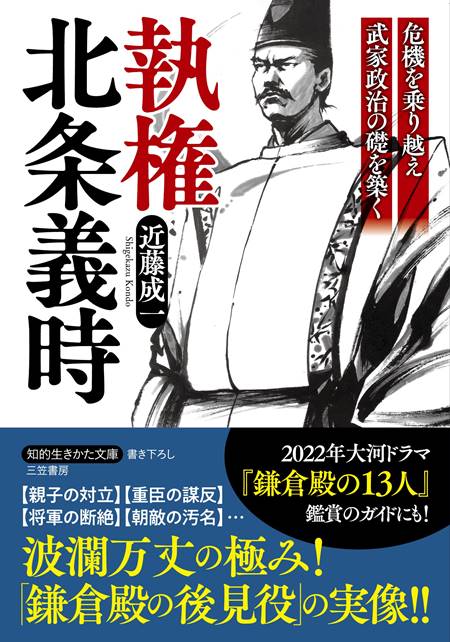

今回、こうした内容をキッチリと解説していただくため、三笠書房さんの許諾を得て一冊の書籍をお借りしてきました。

それがコチラです。

三笠書房『執権 北条義時 危機を乗り越え武家政治の礎を築く』〈知的生きかた文庫〉※三笠書房公式サイト

著者の近藤成一氏は、東京大学史料編纂所の教授で、現在は同大学の名誉教授(2024年からは放送大学の特任教授へ)。

中世史専門であり、本稿では【畠山重忠誅殺事件】の項から紹介させていただきます。

以下、三笠書房『執権 北条義時 危機を乗り越え武家政治の礎を築く』〈知的生きかた文庫〉の本文へ。

畠山重忠、二俣川に散る

元久2年(1205)の4月頃から鎌倉中は騒がしく、近国の武士が群参し、兵具を整えていた。

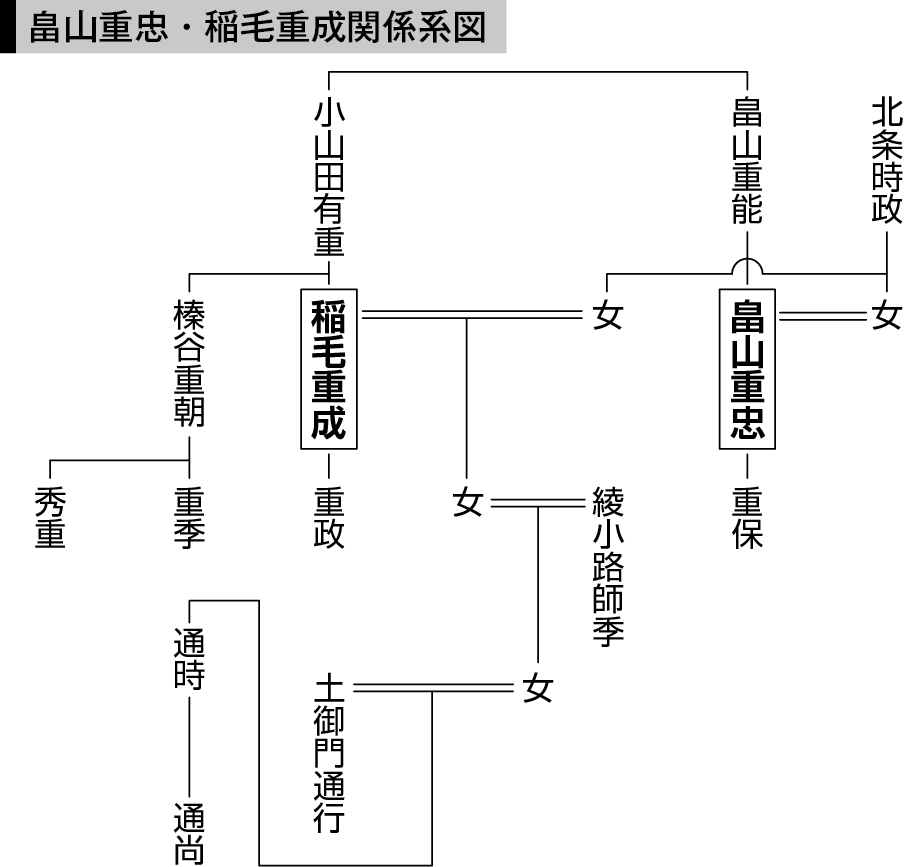

11日、稲毛重成が時政に呼ばれ、従類を率いて参上した。

重成の妻は時政の女子であったが、建久6年(1195)に亡くなると、重成は出家し、平生は武蔵国の所領に蟄居していた。

6月20日、重成の招きにより畠山重保が武蔵国から参着した。

重保の父重忠と重成は従兄弟にあたり、また重忠の妻も時政の女子であるので、相婿にもあたる。

22日寅の刻(午前4時頃)、鎌倉中は騒がしく、軍兵が謀反人を誅すべきことを号して由比浜に向かった。

重保も郎従3人を連れて向かったところ、三浦義村の軍兵に囲まれ、主従ともに誅殺された。

重忠は19日に武蔵国小衾郡菅屋の館を立ち、鎌倉に向かっていた。

おそらく鎌倉中の騒擾により駆け付けようとしたものであろうが、幕府の側はこれを謀反とみなし、400人の壮士により御所の四面を固めた。

また重忠を途中で討つために、義時を大手の大将軍、北条時房・和田義盛を関戸方面の大将軍とする軍勢が発向し、22日の午の刻(午後0時頃)に武蔵国二俣川において重忠軍134騎に遭遇した。

合戦は4時間ほどに及んだが、申の斜(午後5時頃)に重忠は愛甲季隆の矢を受けて討死、子息重秀はじめ郎従は自殺した。

23日の未の刻(午後2時頃)に義時等は鎌倉に帰参した。

同日の酉の刻(午後6時頃)に、鎌倉中にまた騒動があり、経師谷口において三浦義村が榛谷重朝とその子重季・秀重を討った。

榛谷重朝は稲毛重成の弟である。

重成は大川戸行元に、重成の子重政は宇佐美祐村に討たれた。大川戸氏は三浦氏の庇護により頼朝に仕えることになった一族である。

平賀朝雅を討つ

時政と牧の方の陰謀が発覚し、鎌倉から追放されたのはこの2カ月後である。

時政が伊豆国北条郡に向けて出立し、義時が執権のことをうけたまわることになった閏7月20日、大江広元、三善康信、安達景盛等が義時亭に参会し、平賀朝雅の追討を在京御家人に命じる使節の派遣を決めた。

実朝が花押を加えた文書を持参した使節は同日のうちに鎌倉を立ち、25日に入洛した。

その日の夜、朝雅は院御所京極殿の内北面に、当番で詰めていた。

居合わせた人々とともに蓮華王院宝物の絵を見ていたところ、朝雅の従者が来て何事かささやいたので、朝雅はしばらく立ち話をしていたが、座に戻って再び絵を鑑賞した。

その後、「急用ができたので退出するが帰ってくる」と人々に告げて退出した。

鎌倉から届いた実朝加判の文書は後鳥羽上皇に披露された。

幕府からの奏上を朝廷に伝えるのは京都守護の役目であるが、この場合は内容が朝雅を討つというものであるから、朝雅が院奏を行うわけがない。

とするとその役目を務めたのは中原親能かとも考えられるが、史料にその名は残されていない。

しかしこの件について院奏が行われたと『愚管抄』は記しているし、夜明け前に武士たちが院御所に群集したとの情報を、藤原定家はその日記『明月記』に書き留めている。

院御所に集結した武士は朝雅の六角東洞院亭を襲撃した。

朝雅はしばらく戦ったが、家に火をかけて大津方面に落ちた。粟田口から山科に向かう途中の松坂あたりで朝雅は武士たちに追いつかれ、自害した。

朝雅の首は金持広親によって院御所に持参され、後鳥羽上皇が大炊御門面においてこれを実検した後、再び松坂に持ち向かわれ梟首された。

29日に定家が摂政九条良経亭で聞いた巷説によると、朝雅追討の先登を務めた佐々木経高は、朝雅を攻めた自分が後鳥羽上皇から追討されることを恐れ、宿所に従者を集め、門を閉ざして立て籠った。

これにより京中はまた騒動になった。

上皇からは、まったくそのようなことはあるはずもなく、安堵すべきことが仰せ下された。

朝雅は上皇の近臣として振る舞っていたし、追討される前夜も当番で御所の内北面に詰めていたから、朝雅を討つことは上皇の意に反するものであったかもしれない。

しかし上皇は、朝雅追討に従った武士を敵視するようなことはしなかった。

時政と牧の方の間の三女を妻としていた宇都宮頼綱は謀反の嫌疑を懸けられ、8月16日に出家、翌日宇都宮を立って、19日に鎌倉に着き、義時亭に参上したが、義時は面会しなかった。

そこで頼綱は結城朝光に託して髻を献じ、朝光が慇懃に取り次いだので、義時は髻だけを見分した後、朝光に預けた。

この年11月3日、稲毛重成の遺臣小沢信重が公卿綾小路師季の2歳になる姫を伴って京都から下向してきた。

姫の母は重成の女子であるので、乳母夫である信重は姫が重成の罪に連座することを恐れて隠れていたが、政子の内々の仰せを受けて参上したのであった。姫は政子にとっては姪に当たる。

翌日、姫は政子の猶子(仮の親子関係)とされ、重成の遺領武蔵国小沢郷を安堵された。

後に政子は16歳になった姫を伴って上洛し、土御門通行と結婚させた。姫は通行の子通持を産み、通持の子通尚は関東に住んで小坪三位と呼ばれることになる。

時政は建保3年(1215)正月6日、伊豆国北条郡で亡くなった。

78歳であった。腫物を患っていたという。

時政の13年忌に当たる嘉禄3年(1227)正月23日、牧の方は藤原国通の有巣河亭において追善供養を催した。

国通は平賀朝雅室の後夫になっていた。宇都宮頼綱の妻とその女も来会した。頼綱の女は藤原為家の妻になっていた。

27日には牧の方は子孫の女房を引率して、天王寺と七大寺、長谷の参詣に出かけている。

文:近藤成一

提供:三笠書房

三笠書房『執権 北条義時 危機を乗り越え武家政治の礎を築く』〈知的生きかた文庫〉(→amazon)

あわせて読みたい関連記事

-

なぜ北条時政は権力欲と牧の方に溺れてしまったのか 最期は政子や義時に見限られ

続きを見る

-

牧の方は時政を誑かした悪女なのか? 鎌倉幕府を揺るがした大騒動の根源疑惑

続きを見る

-

鎌倉幕府を支えた北条義時62年の生涯~殺伐とした武家社会を乗り切った手腕とは

続きを見る

-

源氏の貴種・平賀朝雅~北条時政と牧の方に担がれた婿殿は将軍の座を狙っていた?

続きを見る