康平五年(1062年)9月17日は前九年の役が終結したとされる日です。

といっても

「いつの時代で、どこの話?」

「名前だけ聞いたことあるような気がする……」

という人のほうが圧倒的多数の予感。

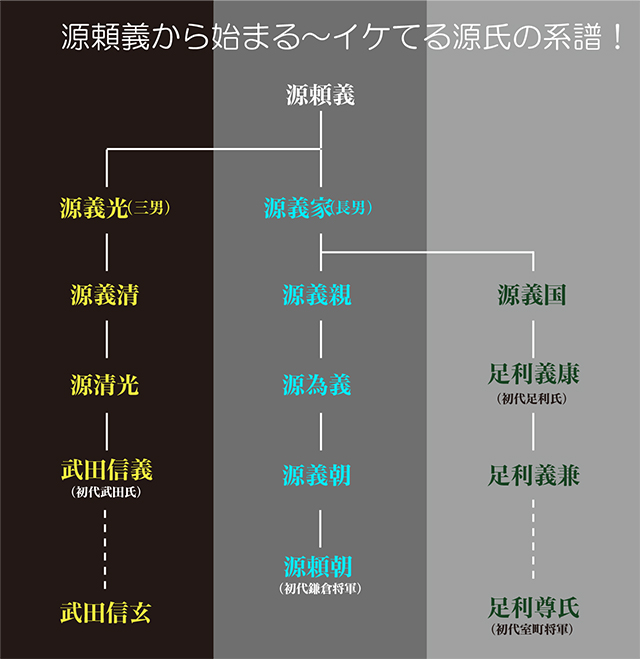

しかし、源頼朝や武田信玄など、武家としての源氏が大きく羽ばたくキッカケとなった事件でもあり、源平・戦国時代をより深く楽しむための重要な転換点だったりします。

ではさっそく確認して参りましょう!

お好きな項目に飛べる目次

豪族の安倍氏が納税をサボった? よし討伐だ!

前九年の役を無理やり一行でまとめてみると、

「東北のヤンチャな一族を、中央から派遣された源氏が討伐した!」

こんな感じでしょうか。

まだ日本が統一国家ではなかった時代とはいえ、一体何がどうしてそうなったのか?

戦場となった、現在の岩手県あたりには安倍氏という豪族が一大勢力を築いておりました。

彼らは自らの拠点に砦や柵を用意し、のっけから中央政府と殺り合う気満々。

それでも、しばらくは朝廷への税を納めていたのですが、いつの頃からかサボりはじめました。

そこで陸奥守に任じられていた藤原登任(なりとう)という貴族が、安倍氏退治に向かうのですが、ものの見事に負けてしまいました。

父・頼信は「道長四天王」と呼ばれたエリート

勝敗は時の運――とはいえ「取り立てに行ってすごすご逃げ帰ってきた」登任は、当然のように陸奥守をクビになります。

そして、その後任となったのが源頼義でした。

名字から見てもわかる通り、源氏の人です。

ここから枝分かれして、有力武家が登場していきますので、本題から少し離れてしまいますが、系図を見ておきましょう。

前述の通り、源頼朝・足利尊氏・武田信玄といったスーパー武士たちを輩出しておりますね。

-

伊豆に流された源頼朝が武士の棟梁として鎌倉幕府を成立できたのはなぜなのか

続きを見る

-

室町幕府の初代将軍・足利尊氏54年の生涯~ドタバタの連続だったカリスマの生き様

続きを見る

-

武田信玄は最強の戦国大名と言えるのか? 戦歴を中心に振り返る53年の生涯

続きを見る

この頼義の父ちゃんも名を馳せた武士で、かつては「道長四天王」と呼ばれたエリートでした。

頼義も幼い頃から御曹司として、また武士として育てられるのです。

つまり「貴族が行っても拉致があかん。武働きはやはり武士にさせよう」という流れですね。

大役を任ぜられた頼義はさっそく東北へ向かおうとしましたが、ここで時の天皇(後冷泉天皇)の祖母である上東門院こと、藤原彰子が病気になってしまいました。

-

史実の藤原彰子(道長の長女)はどんな女性?道長・式部・一条天皇との関係は?

続きを見る

平安時代のことですから、エラい人が病気になれば平癒のためにお祈りをします。

また、君主の徳を示し、神仏にお願いを聞いていただくため、大罪人を許す「大赦」というものもたびたび行われました。

このときも大赦の一環として、

「上東門院様のご病気を神仏に治していただくために、安倍氏の罪も許してやんよ」(※イメージです)

ということになります。

安倍氏の当主・安倍頼良(よりよし)もこれを喜び、頼義に詫びを入れるついでに酒食でもてなしました。

また、頼義に感じ入るところがあったのか。

「私のような罪人が、あなたと同じ読みの名前でいることは恐れ多いことです。これからは”頼時”と名乗りますので、今後共よろしくお願いします」(※イメージです)

と名を改めます。

頼義はこれを受け入れ、その後四年間、現地で陸奥守の仕事を務めました。

ここで終わっていたら、この戦いは「前九年の役」とは呼ばれなかったでしょう。

前九年の役の本番 いよいよ始まる!?

頼義の任期が明ける天喜四年2月に、事件は起こります。

この間、頼義は「国守」(現代でいう都道府県知事みたいなもの)と「鎮守府将軍」という地方の警察のような仕事を兼任していました。

この2つはそれぞれ拠点が違っていて、鎮守府である胆沢城(現・岩手県奥州市)から、国府の多賀城(現・宮城県多賀城市)へ戻る途中で野営をしていると、とんでもない知らせが入ったのです。

「頼義の部下が、夜討ちに遭って怪我人が出ている!」

さらに、その被害者である藤原光貞はこう言いました。

「以前、安倍の息子の貞任が私の妹と結婚したい、と言ってきたのを断ったことがあります。きっとその逆恨みでこんなことをしたに違いありません!」

現代から見れば「それ、どうなのよ?」という気がします。

頼義は即座に「何だとけしからん! すぐに貞任を呼べ!」と安倍氏に使いを送りました。

しかし、安倍氏はこれを拒否。結果、ドンパチが始まってしまうのです。

ここからが前九年の役の本番ともいえる戦いになります。

※続きは【次のページへ】をclick!