こちらは2ページ目になります。

1ページ目から読む場合は

【北条時政】

をクリックお願いします。

曾我兄弟の仇討ち

鎌倉に戻った後、時政は自分の地元である伊豆や、駿河の守護を任されています。

頼朝の機嫌を損ねずに済んだ、ということでしょう。

かつては源頼朝、近年では足利直義では?とされる神護寺三像の一つ(肖像画)/wikipediaより引用

鎌倉幕府として最大の攻撃となった奥州藤原氏征伐に際しては、願成就院を建立して戦勝祈願を実施。

従軍はしていますが、戦功は伝わっていません。

立場や年齢を考えると、直接の戦功は無くても仕方ないですね。

娘は将軍の妻であるし、もはや不動のポジション……と言いたいところですが、程なくしてピンチが訪れます。

建久四年(1193年)5月、頼朝が富士野で狩りを行ったときのことでした。

伊豆・駿河の守護であった時政は、猟場の整備を命じられたのですが、この狩の最中にかの有名な【曾我兄弟の仇討ち】が起きてしまい、時政も一枚噛んでいるのでは?と疑われしまうのです。

曾我兄弟(左が兄の曾我祐成で、右が弟の曾我時致)/wikipediaより引用

一時期は情報が混乱し、鎌倉には「頼朝が暗殺された」という誤報が届くほどで、さすがの政子も混乱。

このとき源範頼が「私がいますので、源氏は安泰ですよ」と言われて、政子は疑心暗鬼の妄執に囚われてしまいます。

「コイツ、頼朝様が亡くなられたのをいいことに、自分が将軍になろうとしているのでは!」

と考えたのです。

仮に時政が曾我兄弟の仇討ちに噛んでいて、頼朝の暗殺を狙っていたと仮定すると、範頼とも繋がっていなければ辻褄が合いません。

確かに、源氏の中で頼朝の次に年長である範頼は神輿に担ぐこともできるかもしれませんが、その場合、政子にも計画を打ち明けていなければおかしなことでしょう。

ゆえに冷静に考えれば、範頼の謀反はあり得ない。

しかし、頼朝が無事だったため、この件をきっかけに範頼は失脚へ追い込まれます。

後々、時政や北条氏が敵を排除する際は、徹底的に相手を追い詰めています。

曾我兄弟の仇討ちはあまりに突然すぎて、やはり時政は関係ないのではないでしょうか。

また、頼朝存命中の時政・義時父子は、幕府の要職である【政所】や【侍所】などに就任していたわけではありません。

おそらく

・伊豆や駿河の御家人をガッチリ押さえ

・鎌倉から見て上方方面かつ直近エリアを治める

というのが、この時期の北条氏が担っていた役割だったと思われます。

婚姻関係の強化

時政は、己のポジションを強固なものとするためか。

次々に、源氏一門や有力御家人と婚姻関係を結んでいきました。

【源氏一門】

阿野全成(頼朝の弟)

平賀朝雅

足利義兼

【有力御家人】

畠山重忠

稲毛重成

といった武士たちに娘を嫁がせています。

また、時政の息子・北条時房は、頼朝の側近である足立遠元の娘を妻にしています。

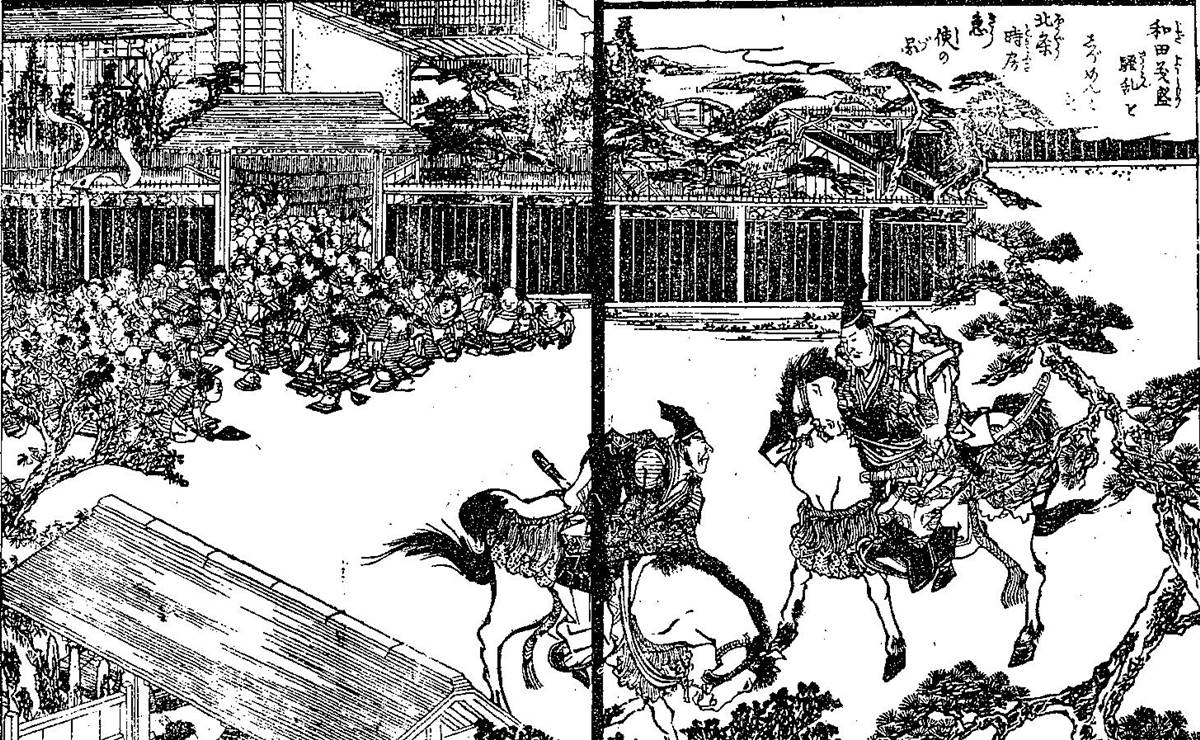

和田義盛への使いに向かう北条時房の図/国立国会図書館蔵

鎌倉近隣だけでなく、関東各地の人々と北条氏が縁付いていったんですね。

遠交近攻と言うか、このあたりから時政の陰謀家のような面が漂ってきます。

また、後妻・牧の方が京都に縁があったのも利用したのでしょう。

公家との縁戚関係もあり、例えば坊門信清の息子に時政の娘が嫁いでいることが興味深いところです。

信清は、後に三代将軍・源実朝の舅(妻の父)になる人でもあります。

時系列が前後しますが、実朝時代の時政は、実朝の祖父であり縁戚という、非常に濃い繋がりになるわけです。

頼朝の死後 一気に表舞台へ

頼朝が落馬してから亡くなるまでの間は、他の御家人たちと同様、あまり動いていません。

そこからは、自分の孫である二代将軍・源頼家や源実朝の背後で睨みを利かせていくのです。

と、ここで少し、源頼家と源実朝兄弟の育った環境を比較してみましょう。

源頼家/wikipediaより引用

頼家は比企邸で生まれ、頼朝の大恩人・比企尼の縁者に囲まれて育ちました。

一方、実朝は北条邸で、政子をはじめとした北条氏のもとで育っています。

頼家が比企氏の影響を受けすぎていると見て、実朝を北条氏に近い場所で育てさせたのかもしれません。

源実朝/Wikipediaより引用

この兄弟は年齢が10歳離れているため、その10年の間に「子育ての方針を変えよう」と思うような空気が醸成されていたとしても、自然なことです。

では、頼家時代の時政はどんな動きをしていたか?

この時期を一言で言うと「一気に偉くなりすぎ期間」と言えます。

前述の通り、頼朝存命中の時政は、朝廷では無位無官、かつ幕府の中でも役職には就いていない状態でした。

しかし、頼家が将軍を継いで数カ月後に【十三人の合議制】入りを果たしてから、一気に政治の場面に登場する回数が増えてきます。

その象徴ともいえるのが、頼家時代になってから、時政が正月の椀飯(おうばん)を献じるようになったことでしょう。

実は「大盤振る舞い」の語源ともなった風習で、家臣が主人へ節句などのごちそうを献上するものでした。

現代での大盤振る舞いは、主人が客にごちそうを振る舞うことですが、椀飯は逆なんですね。

特に、元旦の椀飯は重視されていましたので、頼家の時代になってから時政がそれを務めるようになったということは、

「頼家様の家臣筆頭は時政!」

というアピールになるわけです。

ちなみに、頼朝の頃は千葉常胤や三浦義澄が元旦・2日に椀飯を献じていました。

彼らはそのまま繰り下がったような順番になっています。

これはおそらく、頼朝と頼家がそれぞれ時政を違う立場として扱っていたからでしょう。

頼朝は、舅である時政を儀式の場において”家臣”として扱っていなかったのではないでしょうか。

一方、頼家は、祖父をあくまで家臣として扱いつつ、元旦の椀飯を任せることで面子を保たせようとしたのではないか……というわけです。

正解はわかりませんが。

ちなみに、正月三が日の椀飯は、北条泰時の時代に北条一門がすべて務めることになります。

おおざっぱにいうと、正月の椀飯回数と北条氏の権力の強まりは、比例関係にあると考えていいでしょう。

比企氏の権力弱体化をどう進めるか

さすがにここまで来ると、比企氏との対立が深まっていきます。

ただし、簡単には手を出せません。

この頃の鎌倉幕府は、頼朝の急死から慌ただしく頼家への継承が行われ、梶原景時などの排除もあって、ようやく運営が安定してきた時期です。

馬込万福寺蔵の梶原景時像/Wikipediaより引用

いきなりドンパチを仕掛けては、先に手を出したほうが不利になる。

そこで時政は、しばらくの間好機を待ちました。

幸か不幸か、そのチャンスはさほど時を置かずにやってきます。

建仁三年(1203年)8月、源頼家が重病にかかってしまったのです。

それがどんな病気だったのか?

吾妻鏡の記述からではなかなか判断が難しいのですが……高熱が出て、意識を失うことが多かったということは確かなようです。

周囲の人々が同じような病状になっている気配がないことから、伝染病の類ではないでしょう。

いずれにせよ時政にとっては千載一遇の好機。

これを機に、比企氏の権力を弱めようと考えます。

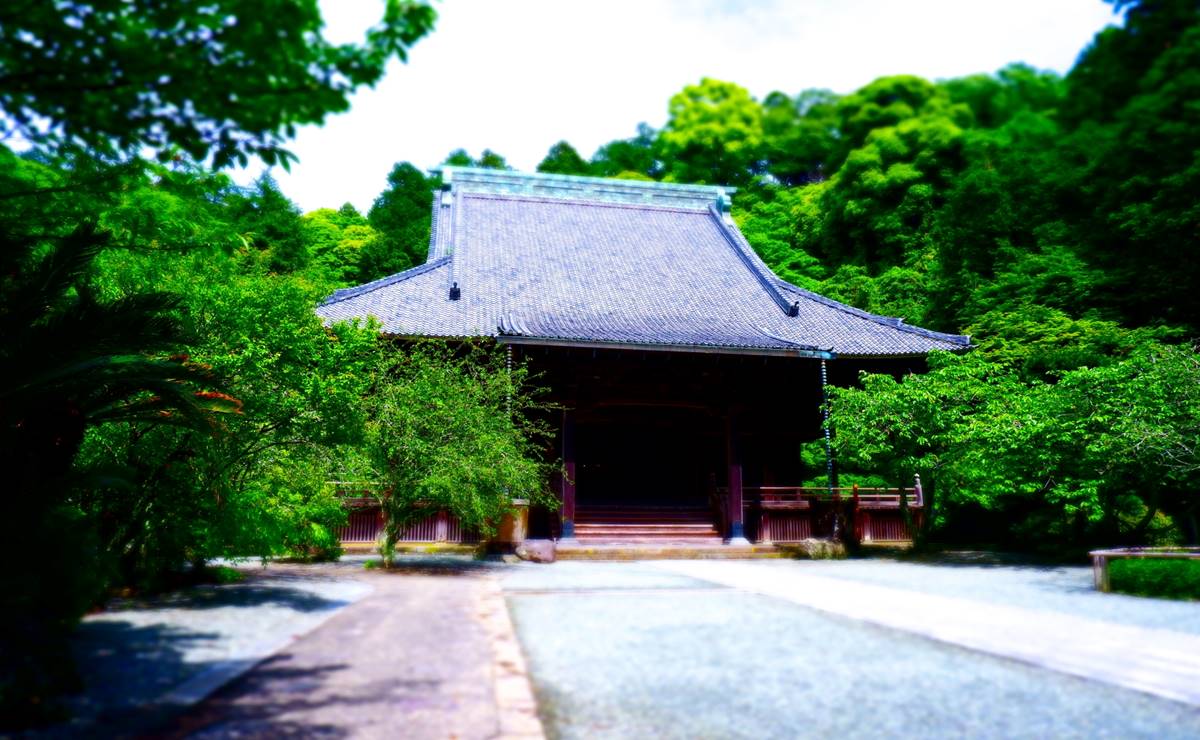

比企能員の邸跡地に建てられた妙本寺(能員の息子・能本が日蓮に献上して開山)

といっても、いきなり全ての力を奪ってしまえば、武力衝突になるのは必至ですから、時政としては、相手を怒らせ先に手を出させ、それを「将軍に仇成す不届き者」として、他の御家人たちと共に討ちたいところです。

そこで、こんな方針を打ち出しました。

「頼家様のご容態が思わしくないので、もしもの事を考えておかねばならない。

本来ならば嫡子の一幡様が相続するのが筋だが、まだ幼いので、まずは関東二十八ヵ国の地頭職を相続してはどうか。

西国三十八ヵ国の地頭職については、もう少し年長で弟君の千幡様に継いでいただこう」

千幡とは、後の実朝のこと。

一幡は数え6歳で、千幡は同じく数えで11歳でした。一幡はさすがに早すぎますが、千幡のほうは元服させてもおかしくない年です。

そこで時政には、

「千幡に一旦すべてを相続させて、一幡が成長次第、権力を返させてはどうか」

という提案をするルートもありました。

敢えてそうしなかったのか、一応は比企氏の顔を立てようとしたのか、はたまた他の思惑があったのか。判断が難しいところです。

※続きは【次のページへ】をclick!