こちらは2ページ目になります。

1ページ目から読む場合は

【輪廻転生】

をクリックお願いします。

お好きな項目に飛べる目次

お好きな項目に飛べる目次

救いを求めた武士と信仰

怨霊に怯えるぐらいなら、そもそも謀殺すんなよ!

現代人であればそう言いたくもなりますが、ことはそこまで単純ではありません。

現実問題、土地を守るために戦う。

生きるために戦う。

その際、相手を倒しても祟られたくない心理がある武士だからこそ、輪廻転生が受け入れられる余地がありました。

輪廻転生は、そもそも迷信等の類ではなく、海外の仏教由来です。

仏教で教養を身につけながら、さらには救いを求めることもできる、一石二鳥の素晴らしい思想とも言えました。

『鎌倉殿の13人』は、そうした中世ならではの発想を否定しません。

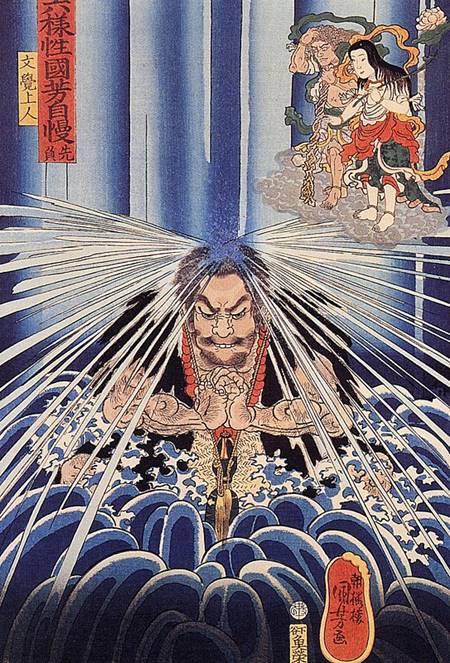

前述の通り、後白河法皇が源頼朝の夢枕に立ったのもそうですし、なまぐさ坊主の文覚が平清盛を呪殺したと主張するのも同じ。

文覚と矜羯羅童子・制多迦童子(歌川国芳画)/wikipediaより引用

科学的に考えれば胡散臭いコトを敢えて否定せず、現代人目線でトリックだと暴くようなこともしません。

視聴者が中世人の心情に近づけるような仕様なんですね。

三谷氏のおふざけのように言われることもありますが、いやはやなんとも高度な仕掛けではないでしょうか。

あんな酷い死に様をした上総広常だけど、どこかで報われたらいいな……そうか「ぶえい」と泣くあの子は、生まれ変わりか?

上総広常は坂東の泰平を願っていた。

それが泰時に生まれ変わって実現できたら素晴らしいじゃん!

こんな風に共感できるとしたら、心が中世に近づいている証拠です。

なお、こうした表現方法は、実は古典的な手法だったりします。

古くからあり、現代では空想・SF扱いされる。

そもそもはマジメな仏教の思想だとしても、社会と科学が進歩するにつれ「馬鹿馬鹿しい」と見なされていくようになったのですが、では、いつからそうなったのか?

ヒントは中国文学に残されています。

そうだ輪廻だ!……それでいいのか?

ちょうど鎌倉時代――14世紀、元の時代に『新全相三国志平話』という本が刊行されました。

全てのページに挿絵と文章が並ぶエンタメ色の濃いものです。

講談として楽しまれていた話をテキストとイラストでまとめていて、現代で例えるなら、ドラマのイラストが入ったノベライズというところでしょうか。

『新全相三国志平話』の冒頭に、こんな話が入ります。

――ときは後漢初期、司馬仲相という書生が冥府に呼ばれました。

そこで天帝に頼まれました。

「揉めている裁判がある。うまく裁いたら、お前を今度皇帝に転生させてやろう」

裁判の当事者は以下の通り。

被告:前漢高祖・劉邦と呂后

原告:高祖と呂后に誅殺された韓信、彭越(ほうえつ)、英布

証人:蒯通(かいとう)

司馬仲相はこれをたちまち解決。

続けてこんな提案をします。

「彼らを転生させましょうか」

「おお、素晴らしい!」

この解決策を思いついた司馬仲相は、三国を滅ぼす晋の司馬懿として転生することとなるのでした――。

絵・小久ヒロ

こうした本題に入る前の挿話は「枕」と呼ばれ、日本の落語等でも定番。

敢えて荒唐無稽な話を入れることで、作り話への没入を促す効果があります。

中国古典小説の傑作である『紅楼夢』も、冒頭の仙人が生まれ変わるという挿話が入ります。

とはいえ、やはり疑念は湧いてきます。

この転生話って必要なのか?

「要りませんね。荒唐無稽だし、何の教訓も見出せないのでカットしましょう」

そう判断される時代が来ます。

明代、文人たちは考えました。

「三国時代の英雄物語は人気だ。とはいえ、講談内容をそのまままとめているようでは、到底読んじゃいられない。よし、もっと洗練していこう」

『三国志平話』は講談をまとめたもので、いわばドラマのノベライズです。

出版業と文学が発達する過程において、それではあまりに程度が低いとみなされました。

かくして『三国志演義』としてブラッシュアップされる過程において、輪廻転生はカットされてしまい、現代には知られていないワケです。

時代がくだり、教育を受けた文人からすれば、バカバカしかったんですね。

その是非はともかく、人間の意識が変化している様が反映されていて興味深くありませんか?

時代は、北宋から明にかけて。

人はより理知的になり、荒唐無稽な表現、妄想から距離を置くようになったといえます。

そんな時代の中にすっぽりおさまる『鎌倉殿の13人』で、輪廻転性がうっすら反映されること。

それはドラマを違う味付けで楽しむためのスパイスと言えるかもしれません。

あわせて読みたい関連記事

-

人格者として称えられた三代執権・北条泰時の生涯~父の義時とは何が違ったのか

続きを見る

-

なぜ上総広常は殺されたのか 頼朝を支えた千葉の大物武士 あまりに不憫なその最期

続きを見る

-

鎌倉幕府を支えた北条義時62年の生涯~殺伐とした武家社会を乗り切った手腕とは

続きを見る

-

なぜ頼朝は義経のやらかしを許せなかったか? 軽視はできない安徳天皇の怨霊

続きを見る

-

なぜ阿野全成の占いは頼朝に重宝されるのか?鎌倉殿の13人新納慎也

続きを見る

-

頼朝に「日本一の大天狗」と警戒された後白河法皇~老獪な政治家の生涯とは?

続きを見る

文:小檜山青

※著者の関連noteはこちらから!(→link)

【参考文献】

山田雄司『跋扈する怨霊』(→amazon)

五味文彦『殺生と信仰――武士を探る』(→amazon)

井波律子『三国志演義』(→amazon)

他