こちらは2ページ目になります。

1ページ目から読む場合は

【『べらぼう』感想あらすじレビュー第45回その名は写楽】

をクリックお願いします。

平賀源内は蘭画を描いたと断言できるのか?

平賀源内の作とされる『西洋婦人図』は文化遺産オンラインでご確認できます。

絵の解説をご覧いただければわかりますが、なんとも歯切れが悪い中身となっています。引用してみましょう。

本図は、安永2年(1773)に阿仁銅山検分のため秋田に赴き、小田野直武や佐竹曙山に洋風画法を伝え、洋風画の理論的指導者と評される源内唯一の油彩画として知られていますが、他に基準作がない源内の真筆とするには慎重な検討が必要です。

「洋風画の理論的指導者と評される源内」とあります。

あくまで理論的とされ、技法の指導はしていないとみなされているということです。

そして次。

他に基準作がない源内の真筆とするには慎重な検討が必要です。

源内とは断定できない。

基準作がないということは、そもそも源内は絵画を残していないということ。源内風の絵で売り出すというのは、やはりおかしいのです。

わかりやすく言えば「司馬遼太郎風の絵で売り出す」と編集者が言い出すようなものであり、それって「小説では?」と思いますよね。

例えばこれが「横山光輝風の絵で売り出す」とか「手塚治虫風のプロットで売り出す」なら問題はないでしょう。漫画家ですから、そういう混同をわざとやっているようにすら思えます。

そうしたこちらの戸惑いを無視して、蔦重は曽我祭のことも話しつつ、源内風の役者絵は売れると言い出します。

曽我祭で素顔の役者が見られるときに、素のままの役者絵を出せば売れるとも言い出す。

ないでしょ! これも、ありえんわ!

まず、西洋画を取り入れた人物像は歌川国芳が『誠忠義士伝』で大失敗しました。

あれほど武者絵の名人とされた国芳なのに、打ち切りとなっています。

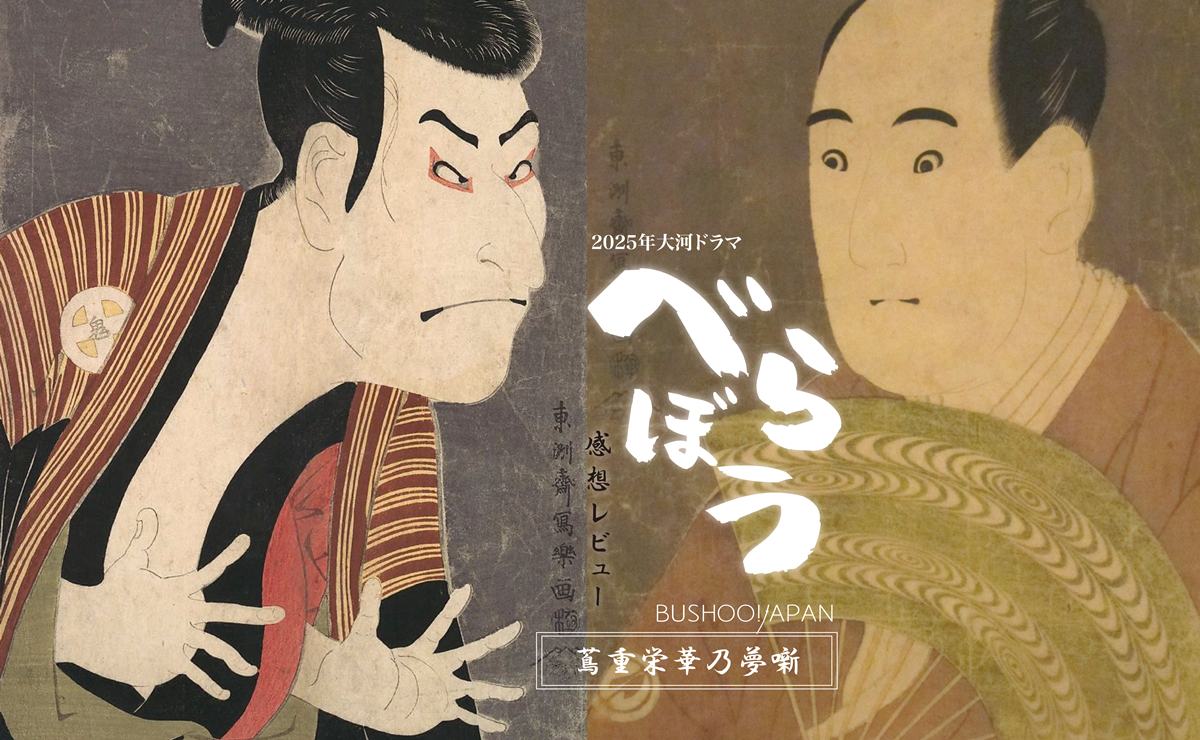

歌川国芳『誠忠義士肖像』/wikipediaより引用

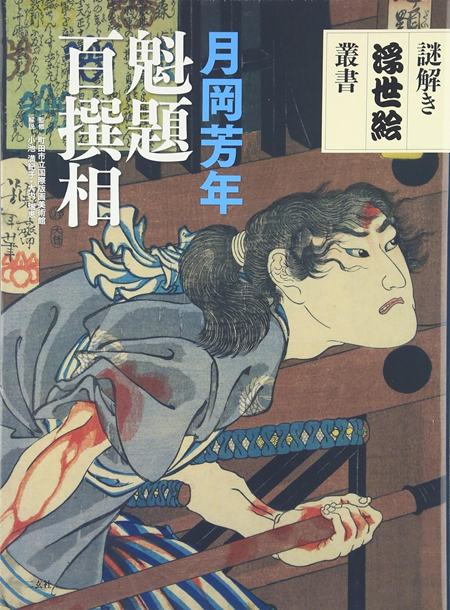

この師匠の仇討ちに、弟子の月岡芳年が『魁題百撰相』で挑みました。

政治情勢により打ち切りにあったと推察されるものの、売れ行きは好調でした。

『魁題百撰相 謎解き浮世絵叢書』(→amazon)

この国芳『誠忠義士伝』と芳年『魁題百撰相』には、西洋画を意識していると判断できるわかりやすい点があるのです。

それは黒目にハイライトを入れていること。意識して、敢えて変えてきていることがわかります。

浮世絵の人物画では伝統的に黒目は塗りつぶすもので、役者絵の目の強調は形を個性的にするか、化粧由来のアイラインが一般的。

国芳も芳年も、これ以外の作品ではほとんど入れておりません。

源内が描いたとされる『西洋婦人図』はハイライトを入れた目です。

しかし、写楽も歌麿もこれがない。

それで蘭画風だの源内風だのと言われても、説得力がないんですな。

新機軸の人物像や役者絵は、歌川国芳の弟子である落合芳幾や月岡芳年がさんざん苦労しつつ軌道に乗せようとしておりました。

芳年は実質的に最後の浮世絵巨匠とされておりますが、彼の奮闘は後の日本美術界にも引き継がれてゆきます。

そういう浮世絵師の苦闘を軽んじているようにすら思えてしまうのです。

油絵にしても、浮世絵美人画を駆逐するには時間がかかる。

高橋由一の『花魁』は、見たモデルが泣き出したと言いますし、リアルだろうと美人画という認識はされなかったんですな。

『花魁』高橋由一/wikipediaより引用

写楽を「素の役者絵」とするのも誤認があります。

確かに「素の役者絵」はあります。オフで浴衣を着てくつろぐような作品が話題をさらったことは確か。

しかしそれはあくまで写楽に打ち勝った歌川豊国らが確立させることであり、写楽の絵はあくまで舞台上のパフォーマンスを描いたものです。

このあたりは豊国の功績を掠めて取っているようで、本当に不愉快極まりないものがある。

それがリアルだのなんだのされるのは、役者も推し活衆も強調してほしくない特徴まで描きこんだ点にあります。そうした描き方にしても、能役者である斎藤十郎兵衛だからできたことと言われますが。

そういう写楽の特性も、浮世絵の歴史も、全部ぶちまけるようなやり取りには怒りしか感じられません。

あっしゃァ、よく言われまさ。

ファンがいる大河を貶すなんて人でなしの、ろくでなし。ファンがいる好きなものを貶すなんて最低最悪だとね。

でも反論させてくだせえ。

この大河は、あっしの推してるモンをここまで軽んじてるんですぜ。それに怒っても無理はねえことじゃねえか。

歴史だの、文化だの、土足でネタにされたら、そりゃ腹も立ちますぜ。

このドラマはあと一月もすりゃ終わりますよ。でもここで、プロジェクト写楽なんて色物を褒め称えたら、その不見識ぶりは消えずに残ります。そんなことあっしゃぁ、ごめん被りまさ。

知識もなしにドラマを楽しむことに文句はありゃしませんよ。

どんな荒唐無稽話でも楽しんだら勝ち。史実なんてしゃらくせえ! ま、そういう見方もありますわな。でもヨ!

知識があるほうが、深掘りできるったこたぁ、ぜってーあるんですよ。劇中だと滝沢瑣吉も勝川春朗もこのタイプだな。

その上で深掘りしている相手に対し「野暮だ」の「しゃらくせえ」だの余計なお世話だからな。

相手と評価が割れた際、そうなるのは相手や作品のせいでなく、自分の知識不足由来かもしれんと思うことは大事ですぜ。

ちなみに、こういう見方をしてみても、あっしとしちゃあ、有名どころ絵師では写楽が一番つまらねえんだな。

作品数が少ねえから深掘りがすぐ終わっちまってな。歌川国芳とその弟子なんざそりゃもう、深い底なし沼ですぜ。

写楽ではしゃげるってなァ、歌川玄治店派を知らねえってのもあるんじゃねえかなって思うわけよ。鑑賞のお供に岩下哲典先生の研究なんてどうでえ!

私怨を晴らすためには手段を選ばない定信

松平定信はさすがにこのプロジェクトに困惑しております。

しかし目が曇っているせいか、乗せられてゆく。

定信が「源内は蘭画もやっておったしな」というのは、何かの誤認だと思いましょう。

あれほど猜疑心旺盛な彼が信じてしまうというのも、何か心理的に弱っているのでしょうか。それでしかも「絵は武家の嗜みの一つ」と続けるところも辛いと言いますか。

何が辛いのか?というと、定信は黄表紙を好む場面は出てきたものの、絵を鑑賞する場面がないのです。伏線として張ってないんですな。

どのみち、源内が西洋画に詳しいという史実すら怪しいので、もう気にしていたらキリがないといえばそうなんですが。

ここで嫌味を応酬しながら、話をまとめていく定信と蔦重。

私怨のため、蔦重に小判まで渡す定信を、はっ倒したくなってきます。

定信は長谷川平蔵を使っておりますよね。

平蔵は直参ですぜ。江戸幕府から禄をもらっておりやす。お役目は江戸の治安維持。そういう将軍家に仕えるべき労力を、私怨のために用いるというのは公私混同ではないですか。

こんな忠義に背く松平定信なんて、あっしゃあ見たかねえんです。

さて、ここで考えたいのは、松平定信がわざわざ平賀源内を使う理由です。

治済暗躍の被害者は彼自身である。直接立ち向かうではダメなのか?

と、これは被害者意識を使いたいのでしょう。

定信は念願の将軍になれなかったわけですし、不可解な失脚をしております。しかし、そのことを嘆いているのはせいぜいが彼自身か、彼の周りのごく狭い範囲だけです。

可哀想だ、同情できる、そんな悲運の象徴で同情を掴みたい。そこで平賀源内を利用することにしたのでしょう。

奇しくも蔦重が指摘したように、源内に会ったこともない定信が、思い入れを持つ道理はありません。

つまりは、わかりやすい存在だから乗っかるだけ。

つい先日、トランプ大統領が暗殺された過激インフルエンサーを大仰に追悼していたような発想ですね。

源内風と言われてもな

そのころ歌麿は、発注主に対して苛立ちを覚えていました。

本屋の誰もが歌麿の完成品を受け取るだけで、蔦重のようにしつこく、くどく注文を出してこない。

そのくどさは、プロジェクト写楽を請け負う連中が味わっておりまして。

具合的に何がどう駄目なのか曖昧なので、プロットのためのダメ出しにしか思えません。

「どこかどう源内風なんだよ!」

そんな言葉も言うわけですが、そもそも源内の絵が基準として設定できるほど現存しないことを踏まえると、何もかもが虚しくなってきます。それこそ雲を掴むような話ですな。

ただ、作り手もわかっているようなセリフはあるんです。

北尾重政が苛立ちつつ、「源内風の似絵が頭の中にあるのか」と凄みます。

そんなもん、はなからねえんですよ。だって実在しねえもん。描いている側もそこはわかってなけりゃ、こんな台詞出てこないと思いやすぜ。

歌麿も不満だし、結局、元の鞘に収めたいからわざとこうしているんですよね。

史実をたどりますと、写楽売り出しにおける蔦重は酷いといえばそう。

売り出し当初は派手で雲母摺(きらずり)にしていたものが、出せば出すほどコスト削減をしてゆく。コンセプトもだんだん無茶苦茶になる。

版元は厳しい経営に陥りやすいこともあり、シビアな判断を下すもの。

とはいえ、その中でも写楽と蔦重はなかなかよろしくない関係性で、プロデュースに失敗して使い潰したように思えなくもないのですな。

それこそ万次郎こと二代目西村屋与八の方が、よほど見る目があるように見えます。

そうそう、ここで万次郎が全く出てこないのも、大変恣意的に思えます。

今ごろ西村屋は、歌川豊国を売り出す準備中でしょう。

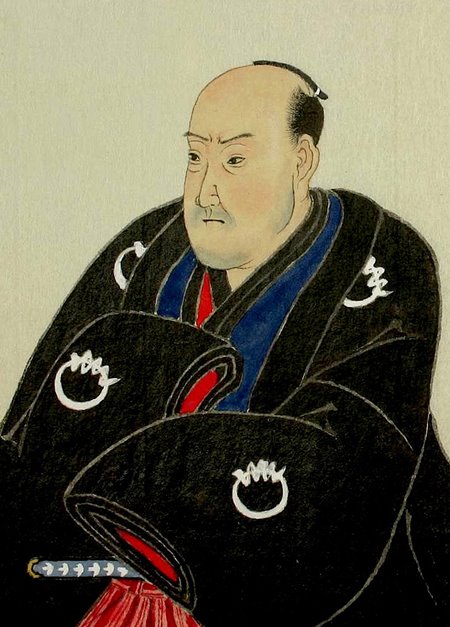

歌川豊国像(歌川国貞作)/wikipediaより引用

しかし、豊国を出すと、写楽が敗北する姿が露わになってしまう。つまりは目立ってしまうので、出さないのでしょう。

歌川派推しにとっては、非常に理不尽な展開です。

阪神巨人戦を描くとされた作品で、ずっと阪神しか出て来なかったら、どう考えても不可解でしょう。

しかも、モデルとなった試合では阪神が大敗していたとすれば、どんだけネタにされても文句は言えないでしょうよ。

阪神ネタで本作の盛り上がりを例えると戦う前から「Vやねん!」だの「Vやで!」だの「負ける気せえへん、蘭画やし」とはしゃいでいるような痛々しさですからね。

つまらないかどうかを通り越して、この展開はあまりに激痛黒歴史、不吉そのものなんやで……。

まぁ、どっちにせよ、大河でいくら何をやらかそうと、関東じゃァ、歌川派はどこかしらで常時見られますんでね。いちいち怒っちゃいらねえぜ!

家斉の子沢山が幕府を傾けてゆく

江戸城では一橋治済が、11代将軍・徳川家斉の子を抱いております。

六年の在位中、生まれた子は四人。そのうち二人は育っていないと、ブリーダーじみた発言をしております。

治済は「将軍の務めは子作りだ」と言い出します。松平定信がいなくなった今、我が子は種馬にし放題。もはや彼の暴走は、幕閣の誰にも止められません。

本作は、幕政パート不要論がしつこく取り沙汰されるものですが、そうかといって江戸文化を扱うパートもここにきておかしくなったので、なんだかよくわからなくなってきました。

ともあれ幕政パートは再来年の予習としては役立ちます。

江戸中期以降のロシアとの関係性も把握できたでしょうから、中年以上対象の「歴史総合」としては上出来ではないでしょうか。

治済のこの場面も『逆賊の幕臣』主人公たちが見たら、頭を抱えそうな不吉な要素が詰まっております。

「清水も空きが出る」と治済はハッキリと口にしました。御三家や御三卿にまで、己の血を引く子を送り込みたいのでしょう。

これが幕末の政局に絶大な影響を及ぼします。

長くなるけれども、予習のために張り切っていってみますぜ。

御三家のうちでも、特殊な扱いであるのが水戸藩です。

唯一関東にあり、その当主は江戸定府(自領ではなく江戸に住むこと)扱いとされます。

水戸黄門が「天下の副将軍」と名乗る由来でもありますね。副将軍は公式にはない役職とはいえ、実質的にそうであるという拡大解釈です。

水戸藩は、この黄門様こと光圀以来、イデオロギーが強固な藩でした。

エリート意識が強いにも関わらず、むしろ挫折が多い。7代将軍・徳川家継が倒れた際、水戸藩3代当主・綱條が将軍候補とされるものの、紀州藩から徳川吉宗が選ばれたという経緯もある。

この水戸藩にしても、治済からすれば孫を送りたいと考えてもおかしくはない。そしてこのことが小栗忠順のような幕末幕臣からすれば恐ろしい事態を引き起こします。

己の血を御三家、御三卿に送り込みたい――こんな治済・家斉の迷惑な発想に水戸藩が巻き込まれ、さらには危険な要素が醸成されてゆきます。

水戸藩7代藩主・徳川治紀には、成人した男子が4人おりました。

長男・徳川斉脩:8代藩主

二男・徳川頼恕:高松藩松平家養子となる

三男・徳川斉昭:部屋住み

四男・徳川頼筠:宍戸藩松平家養子となる

三男の徳川斉昭は長男が夭折した際のスペア候補。

文政12年(1829年)に斉脩(なりのぶ)が継嗣なきまま病に倒れると、家斉の二十一男・徳川斉彊(なりかつ)を水戸藩主に据えようという動きが起こります。

なんてことだ、我々には斉昭様がおるではないか!

そう猛反発した水戸藩士たちがいました。水戸は江戸からそう遠くない。そこで江戸に赴き、運動を熱心に行います。と、首尾よく訴えが通じ、次の水戸藩主は徳川斉昭となるのでした。

後の天狗党の誕生です。元々彼らは、斉昭推し一派から生まれた派閥でした。

この活動から生まれた斉昭は、いろいろな爆弾を抱え込んでゆきます。

まず、京都の姫君を御簾中に迎えることとなる。皇族・有栖川宮家から、登美宮吉子女王がはるばる東国へ降ってきました。

斉昭ならではの対抗心もあるのでしょう。吉子女王の異母姉は、12代将軍・徳川家慶御台所の楽宮喬子女王です。

この斉昭と吉子女王の間に生まれたのが、後の15代将軍・徳川慶喜となります。

江戸に近い位置にいるからこそ、幕政に突っ込んでくる徳川斉昭。

京都の長州藩と連携し、暴れ、幕政を揺るがす天狗党。

そして、家康がもっとも恐れていたであろう、皇族の血を引く将軍となる慶喜――幕政にとどめを刺すことになる、幕末最大の火薬庫・水戸藩は、たどってゆけば治済の野望にたどり着けるということです。

さぁ、再来年も一橋に怒ろうぜ!

尊王攘夷が発展してゆく時代

『べらぼう』の惜しまれる点として、尊王攘夷の芽生えが描かれていないこともあります。

ロシアの脅威に刺激された中、当時の知識人は「でも日本はスゴイからなんとかなる!」という、大江戸版日本スゴイのディストピア思想を醸成してゆきました。

書物問屋株を買った蔦重は、実はこの国学関連書籍も手掛けています。

この国学が水戸でさらに発展し、「前期水戸学」が「後期水戸学」へつながってゆくのもこのドラマの時系列です。

水戸藩の出番の少なさを嘆いても仕方ないので、この辺りは皆さまで自習していただければ。

オススメ書籍としては、山川菊栄『幕末の水戸藩』、小島毅先生『近代日本の陽明学』、片山杜秀先生『尊皇攘夷: 水戸学の四百年』あたりが良いですかね。

『青天を衝け』は、いったん忘れてください。

『逆賊の幕臣』では、小栗忠順の才知を見抜く井伊直弼にも注目したいところです。

井伊直弼は我慢が限界に達し、「安政の大獄」で強引な処断に踏み切りましたが、なぜ彼がそこまで強硬策に出なければならなかったのか?

その辺は水戸藩について学ぶとよくわかるようになります。

てなわけでまァ、定信の仇討ちごっこにどうにも乗れないのは、この辺に理由がありまさぁね。

何をどうしようが、定信の私怨がスッキリするだけで、後進の幕臣にとっちゃ何の意味もねえんだよな。そんなことに優秀な頭脳を使う暇があるなら、他にすることがあったでしょう。

治済は出家した尼姿の大崎に面会しています。

どうやら葵小僧以来、出家していたものの、身の危険を感じて一橋に戻りたいそうです。

ここで大崎が、定信のリベンジャーズチームの全容を掴んでいるのもおかしいっちゃそうです。このドラマはどうにも情報の流れがおかしくなりましたね。

こういうときは、再来年大河考証である岩下哲典先生を思い出してなんとか堪えるしかねえ。

彼の研究こそ、江戸の情報ネットワークど真ん中ですから。嗚呼、ないものねだりっちゃそうだけど、今年も岩下先生が参加していたらこうはならなかったかもしれませんぜ。

※続きは【次のページへ】をclick!