天文20年9月1日(1551年9月30日)は中国地方の戦国大名・大内義隆の命日です。

大内氏といえば室町幕府でも重要なポジションを得ていた名門。

義隆の時代には中国地方で広大なエリアを治める大大名でしたが、なんとも哀しい終わりを迎え、ある傑物にその位置を取って代わられてしまいます。

そう、毛利元就です。

中国地方の覇者として知られる元就。

本来その席には大内義隆がいてもおかしくなかったのですが、一体なぜ義隆はその地位を失うことになったのか。

その生涯を振り返ってみましょう。

大内義隆/wikipediaより引用

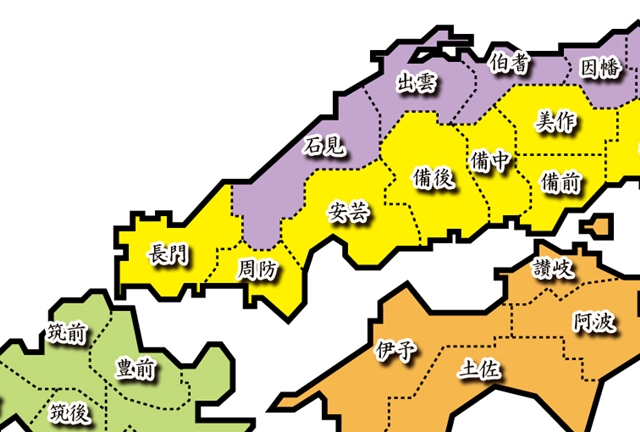

中国地方と九州の数カ国に影響力

大内氏は、大名にしては珍しく、渡来人の末裔を自称している家です。

義隆の代には中国地方で数カ国に影響力を持つ、かなり抜きん出た存在になっていました(勢力範囲は次段落で詳細を掲載)。

父親は大内義興。

母親は長門守護代・内藤弘矩(ないとうひろのり)の娘で、義隆は1507年に生まれてます。

義興は【明応の政変】のときにチラッと名前が出てきましたね。

母方の祖父である内藤弘矩は「義興の家督相続に反対し、異母弟の高弘を推している」と讒言されて誅伐されてしまった人です。

しかし後日、弘矩の無実が発覚したため、責任を取る形で義興は弘矩の娘・東向殿を正室に迎えたのだそうで。

これ、内藤家や東向殿からすると地獄絵図ですよね……戦国時代にはよくあったことですが。

とはいえ、東向殿は実に穏やかな女性で、夫婦仲も悪くはなかったようです。

子供もたくさん生まれています。

となると家督争いのかほりがしますが、義隆は男きょうだいがおらず(一人いたけど早世)、姉妹ばかりだったので、跡継ぎに関するトラブルはありませんでした。

衛生・医療環境の良くなかった当時、これは大名家としてなかなかのギャンブルなのですが、義隆は無事に成長。

17歳以降は父と共に安芸へ出陣しています。

毛利元就の地元としてお馴染み、現在の広島県あたりですね。

家がデカすぎ 代替わりごとに粛清していた

このころ大内氏にとって邪魔だったのが尼子氏。

当主は、謀将としても知られる尼子経久です。

尼子経久肖像(洞光寺蔵)/wikipediaより引用

尼子は出雲から山陽地方へ進出しようとしており、大内とはちょくちょくぶつかり合っていました。

しかし、決着がつかないまま、享禄元年(1528年)12月に父の大内義興が亡くなり、大内義隆が家督を継ぎます。

この時点で【石見・安芸・周防・長門・豊前・筑前】の守護と、左京大夫への叙任を受けました。

実は大内氏では、代替わりの際に親族や重臣の“粛清”が常態化していたのですが、義隆のときはそもそも家督を争う男兄弟がおらず、重臣の中にもそれらしき人がいなかったようで、穏やかに済んでいます。

それが後々に響いてくるのですが……まあ、時系列順に見ていきましょう。

上記の通り、当時の大内氏は中国地方西部~北九州にまでまたがる大大名です。

各地方は、それぞれ守護代たちが以下のように治めていました。

周防守護代・陶氏

長門守護代・内藤氏

豊前守護代・杉氏

石見守護代・問田氏

◆山口(周防長門)-大内氏本拠

周防と長門は本拠地である山口があることもあって、比較的安定していたのですが、石見などいささか不安定な地域ももちろんあります。

さらに、上記の世襲領主たちも決して忠実とは限らず、大内氏としては悩みのタネでした。

かといって一族の人間だけを配するのにも限りがあり、足元を手薄にしすぎるのも考えものです。

まぁ、いつの時代も上下関係で信頼感を築くのが難しいのは常ですよね。

中間管理職みたいなものです。

しかもトップで全国に睨みを利かせるべき将軍家は常に家督争いを繰り広げている状態ですから、大内氏のように数カ国を持つ大名は、自分で自分の領地をきちんとシメなければなりませんでした。

だからこそ、代替わりごとに粛清していたという面もあります。乱暴な気もしますが、他に方法がないですからね……。

もちろん「お前謀反を企んでるな? ブッコロ^^」(超訳)だけでは恐怖政治になってしまい、崩壊するだけ。費用や人命損耗もバカにできません。

そこで大内氏は、上記のような守護代たちを山口に常住させ、大内氏本体の中核を担わせました。

そして国元のことは、守護代のさらに代官にあたる人にやらせています。

室町幕府と守護大名の関係に似ていますね。

江戸時代でいうなら、水戸藩みたいな江戸常在の大名がちょっと似ているでしょうか。

北九州の少弐氏を追い詰めて

家督を継いだ大内義隆は、まず北九州攻略を目標にしていました。

大内氏は大陸と貿易をして巨万の富を築いてきたので、海路の途上にある北九州をできれば自分のシマにしておきたいわけです。

仮に、もしこの辺でよその家同士の戦が起きて長引きでもすれば、大内氏の地元に影響がなくても経済的に大打撃を喰らうリスクがあります。

【応仁の乱】以降、大内氏を頼って身を寄せていた公家や商人も多かったので、彼らへの面子も保たねばなりません。

応仁の乱を描いた『真如堂縁起絵巻』/wikipediaより引用

大大名であるだけに領国経営のためにもお金やモノは必要……ということで、大内氏の場合は金策も大きなウエイトを占めていたのです。

北九州における戦の相手は、主に少弐氏(しょうにし)でした。

少弐氏は筑前・肥前の大名で、藤原北家の血を引く名門です。

元は平家方で、【一ノ谷の戦い】で源氏に投降して御家人となり、九州に根付いた家です。

九州の大名はそういうところが多いですね。

そして元寇や鎌倉幕府倒幕の際も活躍するのですが、室町時代からは大内氏に圧迫されつつあり、一族の多くが戦死、あるいは肥前に押し込まれて滅亡ギリギリでした。

大内氏は九州の喉元ともいえる大宰府も押さえており、少弐氏の完全滅亡によって北九州制覇を狙っていたというわけです。

当然、少弐氏は反発します。

大内氏からするとそれがウザい。

そこでまた戦が起こる、という流れです。

※続きは【次のページへ】をclick!