1915年(大正四年)10月11日は、『昆虫記』で有名なジャン・アンリ・ファーブルが亡くなった日です。

有名人というと苦労知らずのように思うことも少なくないですが、ファーブルは結構な苦労人でした。

さっそく生涯を見ていきましょう。

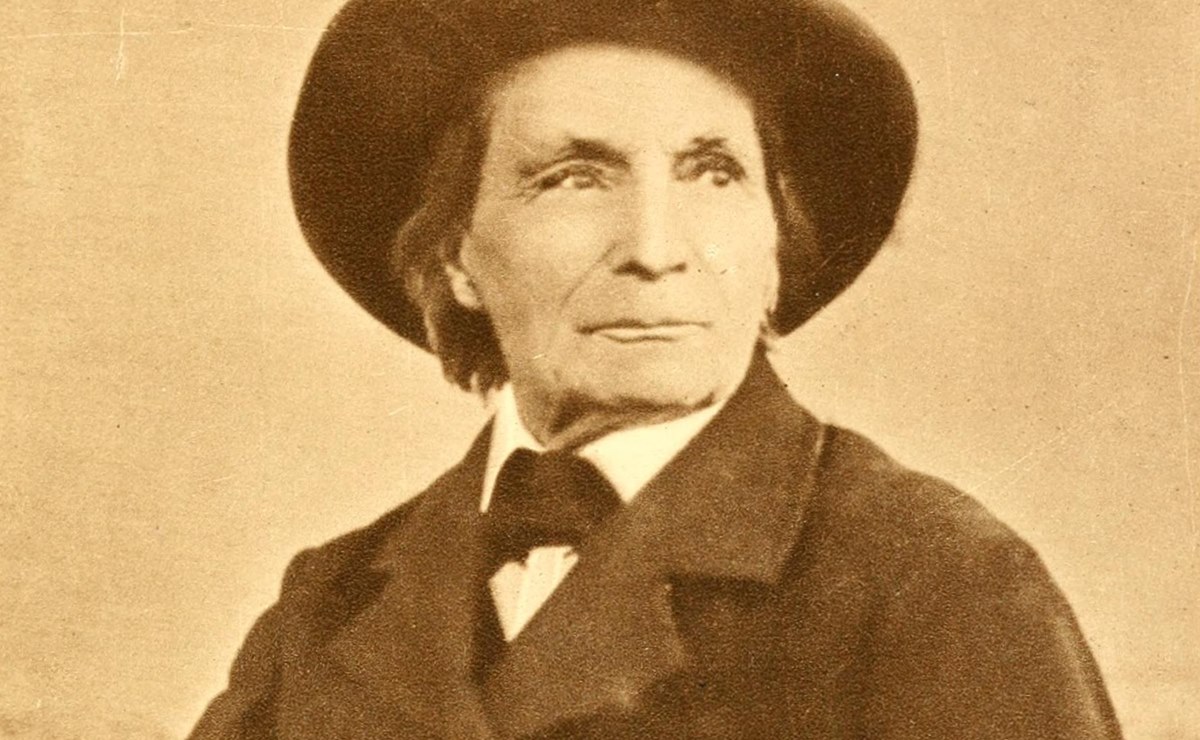

ジャン=アンリ・ファーブル/wikipediaより引用

両親がカフェ開業で失敗 その後も……

ファーブルは1823年12月23日に、フランス南部のアヴェロン地方に生まれました。

1825年には弟が生まれており、母親の負担を軽くするために幼いファーブルは父方の祖父の家に預けられて育ったといいます。

距離にして20km程度しか離れていなかったそうなので、ちょくちょく行き来はできたかもしれませんね。

祖父の家の周りは自然が豊かで、その時期に昆虫や植物に強い関心を抱いたようです。

しかし、当分の間は昆虫と本格的に関わることはできませんでした。

当時はまだ「子供を学校に通わせる」という概念が薄い時代でしたが、ファーブルの両親は息子に勉強させようと考えました。

そこでファーブルは7歳になってから実家に戻り、地元の私塾に通ってフランス語などを教わることができました。

「フランス人なのに、7歳になってからフランス語を習うの?」

と不思議に思った方もおられるでしょうか。

これはフランスのお国事情が関係しています。

当時のフランスは、

フランス革命→第一帝政(ナポレオン1世の時代)→王政復古

という流れをたどった頃合いで、まだまだパリなどの都市部と地方との壁が分厚い時期。

その理由の一つが「全国共通言語としての”フランス語”が浸透していない」ということでした。

日本でも似たようなものですが、フランスも近代までは地域ごとの言語やその方言のほうが多く使われていたのです。

大まかに分けてパリなど北半分では「オイル語」、南半分では「オック語」が話されており、さらに地域ごとの方言がありました。

ファーブルも幼い頃はオック語の方言を話していたようです。

そして時代が下るごとに首都パリ側に言語が寄せられていき、ファーブルの時代には幼い頃からオイル語をベースとしたフランス語が教えられるようになったのでした。

ファーブルは幼い頃から動物が好きだったので、動物の名前をきっかけにフランス語へ親しんでいったのだとか。

何か新しいことを学ぶときは、興味があるものとの共通点や接点から取り掛かるのが良いですよね。

1833年にはアヴェロン県の県庁所在地にあたるロデーズへ引っ越しました。

父親が一念発起して、生計を立てていくためにカフェを開業しようとしたためです。

しかし、両親ともに接客向きではなかったらしく、たった一年でお店を畳んでまた引っ越しています。

しかも「何が悪いのか」を分析できていなかったようで、同じことを何回も繰り返してしまうのです。

引っ越しも開業もタダではできないのですから、途中でもう少し冷静になったほうが良かったんじゃないですかね……。

教育を重視する両親だった

ファーブルにとって幸いだったのは、両親が子供の教育を重視していたことでした。

カトリックの学校でミサの手伝いや聖歌隊を引き受ける代わりに学費を免除してもらうことができ、読み書きその他の学を身につけられたのです。

現代でも「学校の仕事を手伝う代わりに、授業料の一部を免除」みたいな制度があったらいいですよね。

新聞奨学生は新聞の発行部数減が響いていそうですし、その他の奨学金返済は近年大きな問題になっていますし。

これで結婚や住宅購入を逃すようなことになると、関連業界の売上悪化にも繋がりかねないというか、もうなってそうですね。

まあそれはともかく、ファーブルはさらに幸運なことに、この学校の司祭にかわいがられてギリシア語やラテン語も身につけられました。

これによって古い詩文も読めるようになり、彼は文章にも興味を持ち始めます。

後年の著作からすると、ファーブルにはかなり詩心があったように思われますが、それはこの頃に芽吹き始めたのかもしれません。

しかし、ファーブル少年の苦難はまだ続きます。

ちっとも懲りない両親のせいで一家離散してしまい、自分で日銭を稼がなければならなくなったのです。

この頃のフランスは七月王政に入り、ブルボン家の分家にあたるオルレアン家のルイ・フィリップが王様になっていました。

彼は民主政治にもいくらかの理解はあったものの、やはり上流階級寄りの政策を採ってしまい、庶民から大反発を受けることに。

同時に、フランス革命から続いた混乱によりすっかり遅れていた産業革命が進みました。

また、輸送・交通のために1832年にフランス初の鉄道が設置され、モノと人の移動が盛んになっていきます。

しかし、産業革命が進むということは機械化が進むことであり、機械化が進めばそれまで人力頼みだった職場の労働力があふれがちになります。

そんなわけで、ファーブル家が一家離散した頃のフランスは失業率が跳ね上がっており、仕事を求める人々が都市部へ大量にやってきていました。

その中でファーブル少年は、市場のレモン売りや鉄道工事など、現代でいうところの日雇い労働をしてなんとか食いつないでいったといいます。

ときには「その日のパンを買うか、本を買うか」といった選択を迫られましたが、「人はパンのみにて生くるにあらず」を実践してか、本を選んだこともあったとか。

この言葉は「パンがあっても神の教えがないと人はダメになる」転じて「お腹が満たされても心が満たされないと人は不幸になる」という意味です。

しかし、ファーブルにとっては神の教えより現実世界の学問や詩文のほうが大事だったと思われます。

その価値観は後年にも現れてくるので、また後ほど。

教員免許を取得して生活が安定し、結婚も果たした

こうして苦労に苦労を重ねて耐えたファーブルに、少し運が向いてきたのが1840年のことです。

アヴィニヨンの師範学校が奨学生を募集しており、それに応募して見事合格。食べ物と寝る場所に困らない待遇を手に入れたのでした。

数年間独学だったのに成績トップだったそうですから、彼の意欲や頭脳のほどがうかがえます。

休みの日にはアヴィニヨン周辺の自然の中を歩き回り、たまにその辺に座り込んで本を読んだり、詩を作るという世捨て人のような生活をしていました。

そのため成績が下がり、学校を追い出されかけたこともありましたが……なんとか聴講生の座をもぎとって、学問に触れ続けられる立場を得ています。

そして1843年、19歳の時に小学校の教員免許も取得し、やっと生活が安定しました。

当時の教員の年収は、現代の日本円にしておよそ70万円だったとか。現代からすると独り身でも厳しすぎる金額ですけれども、どうにかなったようです。

節約して高価な昆虫の書籍を買ったこともありました。

この頃の趣味は、タバコとヒバリ撃ちだったとか。

趣味の類としては比較的安価でしょうかね。

1844年、21歳の時にはマリー・セザリーヌ・ヴィヤールという女性と結婚もしたそうなので、長年の苦労が報われたというところでしょうか。

ファーブル夫妻は最初に娘、次に息子に恵まれたものの、この時代によくあることで二人とも亡くなってしまい、夫婦で悲しみに暮れています。

ファーブルは子供たちを失った悲しみを、数学に打ち込んで収入を増やすことで耐えきろうと思い直しました。

その結果、1846年に大学入学資格(バカロレア)を取得し、モンペリエ大学で数学と物理の学士号を取得。

ファーブルとしてはできれば近隣の都市で教鞭をとりたかったものの、席が空かずコルシカ島(コルス島)へ向かうことになります。ナポレオン1世の出身地として有名な島ですね。

コルシカ島は当時フランス領だったため、フランス人のファーブルが赴任したのも自然なことでした。

ここでファーブルは、中学校の物理教師を務めることになります。

彼の地元とは全く異なる自然を目にしたファーブルは、目を輝かせて植物や昆虫の観察をし始めたとか。

この点は、彼の生涯や著作物にも関係してきます。

そもそも国の大部分が冷涼な気候であるフランスでは、ファーブルが興味の対象とした”虫”があまり見られないという背景があります。

はちみつや蜜蝋を採れるミツバチや、幸運を運ぶとされたテントウムシの他はほぼ全て

「どこかからわいてくる不快な生物」

「悪魔が作った気持ち悪い生き物」

という扱いであり、

「なんでそんなものに興味を持って研究するんだ?」

と思われていたのです。

我らがニッポンでファーブルや昆虫記が知られているのも、温暖な気候であり諸々の虫が多い上、古くからセミや鈴虫などの声を愛でる文化が根づいていたためと思われます。

フランスでも南部にはセミがいるそうですけれども、日本ほど好意的にはみられていないのだとか。

そんなわけで、温暖なコルシカ島の自然と、そこに住まう虫たちはファーブルを魅了したのでした。

※続きは【次のページへ】をclick!