1559年3月28日は文徵明の命日です。

書道や中国文化史ではおなじみの人物であり、江戸時代にはこんな川柳がありました。

売り家と唐様で書く三代目

親から受け継いだ家に、「売り家」と今流行の中国風の書体で書く3代目のボンボン。家業をろくにやらんで書道ざんまいとは情けないね。

「唐様」とは、唐代の書家という意味ではなく、中国の書体という意味です。

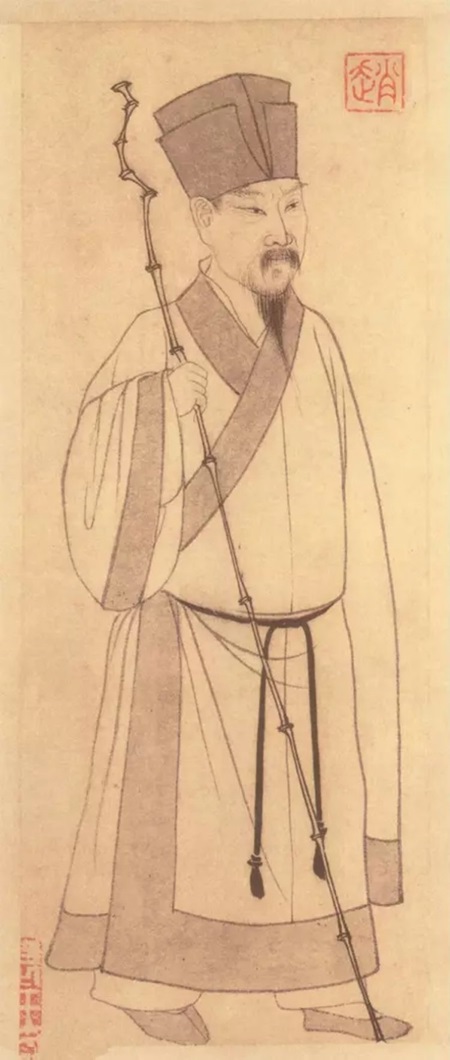

日本でも小野道風はじめ数々の能筆家がいましたが、中国式も人気があり「唐様」の代表が文徴明で、与謝蕪村はじめ多くの人々が憧れ手本としてきました。

昔から日本でもファンが多かったのです。

そんな文徴明が主役のゲーム『水都百景録』では、唐伯虎(伯虎は字)も登場。

文徴明と唐寅の二人は、才智あふれる文人として、複数のランキング上位にも入るほど。

実際にこのコンビがランクインした功績をみてみましょう。

呉中四才子

祝允明(しゅくいんめい/1460-1526)

唐寅(とういん/1470-1523)

文徴明(ぶんちょうめい/1470-1559)

徐禎卿(じょていけい/1479-1511)

明四大画家

沈周(ちんしゅう/1427-1509)

文徴明(ぶんちょうめい/1470-1559)

唐寅(とういん/1470-1524)

仇英(きゅうえい/1494頃-1552)

それほどまでに素晴らしい人であれば、さぞかし人格高潔で、素晴らしくて、出世街道を邁進したんだろうなぁ……と想像したくなるところですが、このコンビは、なかなか個性的なのがまた良きところ。

要領は悪かったり。トラブルメーカーだったり。なんだか変なエピソードがあるのです。

科挙にも合格できていません。

それでも日本でも愛されてきた名コンビたちの生涯を振り返ってみましょう。

科挙なんてどうでもいい――それが蘇州の誇り

出世して官僚になりたいのであれば、何がなんでも科挙に合格しなければ――中国では、長らくそう思われて来ました。

結婚祝い定番の縁起ものが「五子登科」(五人男児を産み、全員科挙に合格しますように)であったのですから、それはもう大変なことです。

「破天荒」という言葉の語源も、

「科挙合格者がいない荊州は、この天下において荒れ果てている……それを破った!」

という喜びの表現です。

破天荒という言葉が生まれた唐から、時代がくだりまして。

元王朝が倒れ、明王朝が成立したあと、明朝初代・洪武帝こと朱元璋(しゅげんしょう)は「科挙の結果」に不信感を抱きます。

「なんだこれは、おかしいだろ!」

朱元璋/wikipediaより引用

彼が不信を抱いたのは、あまりに江南地方の合格率が高かったからで、その原因はいろいろ考えられました。

北方の異民族が北部を支配し、戦乱により学識の地域差が生まれたことが大きい。

他にも洪武帝が不快感を募らせる理由はありました。

洪武帝が勝利をおさめた元末の最中、彼と激しく戦った人物がおりました。

張士誠(ちょうしせい)です。

彼は蘇州を本拠地とし、経済力と知識人の後押しによって、朱元璋を苦しめてきました。

張士誠/wikipediaより引用

復讐心が燃えたぎる朱元璋は、蘇州ごと大打撃を与えるような報復措置を実施。

そのため蘇州のある江南の科挙合格者たちは、洪武帝の嫌な記憶を蘇らせたわけです。

蘇州側も、黙ってはいられない。静かな抵抗をします。明という王朝に対して軽蔑、不信感、反骨心を滾らせました。

日本史で言えば、大阪人が真田幸村を応援し、徳川家康の墓を作るような気持ちでしょう。

蘇州には文化の香りと経済力があり、彼らは粘り強く、ソフトパワーによる復活を遂げます。

永楽帝の代に南京から北京へ遷都されても、どこ吹く風。自分たちの人生をエンジョイしたいと張り切りました。

「科挙に合格して、寒い北京くんだりで官僚をやるよりも、地元で楽しく生きた方がいいじゃない!」

「そうだよな〜!!」

「蘇州楽しい、最高!!」

人生をエンジョイしてこそ勝ち組である。そんな世界観が、当時の蘇州にはありました。

前述の四大画家の一人・沈周は、まさしくこうした蘇州文人の先駆者。

卓越した才能を求められながら、83年の生涯で一度も宮仕えをしないことが彼の誇りでした。

彼らは「市隠(町の隠者)」として人生をエンジョイし、優れた作品を残したのです。

公務員より文人ライフのほうが上だけど

「いやあ、お恥ずかしい。この私としたことが科挙に首席登第した挙句、トップ官僚になってしまいましたわ……」

どういう嫌味だ。

そう突っ込みたい、そんな蘇州出身者の人物に呉寛(1435-1504)がおります。

成化8年(1472年)、会試・延試にトップで合格したというスーパーエリートです。

明代の科挙

学校試(県試→府試→院試)

↓

郷試(会場:省都貢院)

↓

会試(会場:北京礼部貢院)

↓

殿試(皇帝の目の前で受ける)

↓

ゴール、官僚だ!

試験科目:経義(テキスト理解)、詩賦(詩作)、論策(政策論文)

-

元祖受験地獄の「科挙」エリート登竜門はどれだけ難関なのか受験者目線で振り返る

続きを見る

呉寛は、孝宗と武宗の太子時代に学問を教え、令部尚書という官僚最高の地位に上り詰めたのですから、凄まじいものがあります。

それなのに、先程のようなフザけたことを言うのですから「なんなの? ナメてるの?」とツッコミたくはなります。

科挙なんかどうでもいい――そう強がっていても、やはり出世ルートとしては存在する。張士誠時代の記憶が薄れてゆくと、やはり、そこを目指すようになってゆく。そこには本音と建前がありました。

では、呉寛が嘘をついていたのか?

というと、そうとも言い切れません。

彼の憧れは蘇軾(そしょく)、トンポーロウを作り上げたあの蘇東坡(そとうば)です。

蘇軾/wikipediaより引用

「官僚なんかやらないで、蘇東坡のようにグルメを楽しみ、自由自在に詩を詠み、書を極めたい。そういう願いもあったわけですよね」

贅沢の極みではありますが、勤め人よりスーパーニートとして文化を極めたかった。

現代人でも理解できそうな悩みが、明代にもありました。

実際に、書家としての彼は完璧というわけでもありません。書体は極めて優れているものの、確かにちょっと硬すぎるという評価はあります。蘇州の知識人にはこういうタイプが多い。

王鏊(1450-1524)も、郷試、会試を主席合格、廷試探花(第三席)突破というこれまたエリートですが……。

「文辞翰墨(詩と書道)のことだけを考えたいのに!」と、門を閉じて引きこもりかけていたことがあるほど。

仕事しないで好きなことだけを極めたい! そんな悩みが、彼らにはありました。

他地域の人間からすれば【ふざけきった蘇州のあいつら】ということにもなりかねない。とはいえ、実際に作品がすごいので、高値で買ってしまう。そんな状況が生まれます。

文句つけるなら、もう科挙に受からなきゃいいでしょ!

好きなだけ書道でも絵でもやれば?

同人作家で食っていけば?

そう突っ込みたくなりますかね?

実際、そんな生き方を実現する人物が出てくるのですから、これまたおもしろいのです。

官僚・文さんの次男と、商人・唐さんの長男が出会った

スーパーエリートの呉寛には、彼と同じ歳に進士になった友人・文林(1445-1499)がおりました。

蘇州・文洪(1436-1479)の子として生まれ、猛勉強の末、科挙に合格したのです。

そんな文林には、悩みがありました。次男のことです。

「うちの次男の壁なんだけど、みんなアホの子って言うんだよね……」

8~9歳になるまで、まともに口もきけない。周囲はそんな次男をこう思っていました。

「うーん、お父さんに似なかったんですね、残念ながら、この子はちょっと……」

そういう声があっても、文林はこう信じています。

「いや、この子はね、才能がきっとあるんです。いつか花開く!」

そんな次男はやっと、おっとりと言葉を話し始めます。

11歳のとき、塾に入れてみるとすさまじい暗記力を発揮しました。彼は、諱よりも字の方が通りがよいので、本稿は“文徴明”で統一します。

文徴明(ぶんちょうめい)は16歳の時、同い年の唐寅(とういん)と運命的な出会いを果たします。

唐寅は、商人の子でした。

身分に関係なく、賢ければ科挙に合格して出世できるに違いない。彼の親はそう見込み、勉強をさせてきたのです。

果たして唐寅はセンスが抜群であり、十代になると“天才”として周囲の注目を集めていたのでした。

当時の蘇州にいた祝允明(しゅくいんめい)は、彼より十歳年上ながら大親友となったほど。

文林も興味を抱きました。次男と同い年の天才少年なんて、これはきっとよい刺激になるはず。かくして交際が始まったのです。

文徴明と唐寅は、性格的には正反対でした。

唐寅は、これまた遊び好きの祝允明にバッチリとその方面でも指導を受け、酒を飲んで芸妓と遊ぶ、パリピ気質。

一方で文徴明はおっとりしていて、生真面目でボーッとしているマイペースなタイプ。

正反対ながらも親友となり、しかも友情のおかげか元気いっぱいになってゆくのでした。

※続きは【次のページへ】をclick!