「日本史は好きだけど世界史は苦手」って方、少なくないですよね。

おそらく、その大多数の方が「うわ……同じ名前の人、多すぎ」と思われるか、「(前略)地名がコロコロ変わりすぎ」と感じておられるのではないでしょうか。

日本史や中国史であれば、同じ読み方でも漢字の違いや生きていた時代の違いで判別がつきやすいですし。

本日はその辺をできるだけ省略しながら、日本にも縁の深いヨーロッパのあの国の歴史を見ていきましょう。

1581年7月26日は、オランダが当時の支配者・スペイン王に「統治権否認令」を出した日です。

「スペインとオランダってめちゃくちゃ離れてるのに、なんで関係あるの?」とツッコミたくなった方が大半だと思いますので、この地の歴史をはじめからざっくり見ていきましょう。

※実は途中までベルギーやルクセンブルクの歴史と同じなんですが、ここではまとめて「オランダ」と表記させていただきます。

沼地だらけの国土 11世紀頃から食料生産が進む

今日のオランダにあたる地域は、元々大部分が沼地でした。

そのため、ローマ帝国やフランク王国はこのあたりまでやってきても、積極的に開発をしようとは思わなかったようです。

一応、北海方面の防備のために砦を築いていましたが、本拠を置くならもっと乾いた平地のほうがいろいろとやりやすいですからね。

人が少なかったせいか、10世紀にヴァイキングがヨーロッパに進出し始めた頃には、かなり割りを食っています。

この頃までは、現在のユトレヒト付近がこの地域の中心になっていました。

もう少し時代が進むと、オランダは神聖ローマ帝国の領土に組み込まれます。

11世紀ごろから沼地の水を抜いて耕作地が広げられるようになり、少しずつ食料の生産が可能になったことで、人口も増加。土地が整い、海が近いことはがぜん有利となりました。

交易の拠点になるからです。

それに伴って、ギルドや市場・通貨制度などが整い、オランダはどんどん発展していきました。ユトレヒトの他、現在はベルギー領のブルージュやアントウェルペンなどの都市はこの頃に生まれたものです。

ハプスブルク家の分岐に伴い領地化

同時期に神聖ローマ帝国がまとまりを欠いてきたこともあり、この地域でも各都市の独立性が強まっていきます。

こうした状態を初めてまとめあげたのが、ブルゴーニュ公フィリップでした。思いっきりフランス人の名前ですが、この人がブルゴーニュ公国の人だからです。

今でこそワインの産地ということくらいしか話題になりませんが、このときはフランス王国の一部ではなく、独立した国でした。

当時のフランス王であり、フィリップの兄でもあるシャルル5世が「オランダあたりをまとめてこっちのモノにしたいんだけど、お前あっちのお嬢さんと結婚してくれない?」(超訳)と頼んできたので、フィリップがブルゴーニュとオランダ一帯の主となったのでした。

フィリップは百年戦争にも参加した軍人であり、後年には甥っ子のシャルル6世の摂政も務めた人ですから、オランダの統治もうまくやっていたことでしょう。この時期のオランダあたりのことを「ブルゴーニュ(公爵)領ネーデルラント」と呼びます。まんまですね。

しかし、100年ほどしてフィリップの血筋が途絶えると、当時のブルゴーニュ女公・マリーが神聖ローマ帝国皇帝マクシミリアン1世と結婚したため、オランダの権利を夫に渡さなければなりませんでした。

マクシミリアン1世はハプスブルク家の人だったので、ここからしばらくの間オランダは「ハプスブルク領ネーデルラント」として扱われることになります。

さらに、その後ハプスブルク家がオーストリア系とスペイン系に分かれると、オランダ周辺は後者の領地となりました。

宗教改革で弾圧されて逆に国がまとまった!?

ここで、西洋史でお馴染み且つメンドーな、あの問題がオランダにも巻き起こります。

宗教改革です。

神聖ローマ帝国=だいたいドイツに近いこともあり、当時のオランダではルター派のプロテスタントが増えつつありました。

しかし、時の神聖ローマ帝国皇帝兼スペイン皇帝その他諸々を兼任するカール5世は、バリバリのカトリック。

支配者がカトリック=守旧派で、被支配者がプロテスタント=新興勢力……とくれば、次に来るのは「解決(物理)」と相場が決まっています。

オランダでは異端審問が始まり、プロテスタント系の書物の焚書・信者の財産没収などの弾圧が行われました。

しかし、そのためにかえってオランダ全体の一体感も高まりました。人間、共通の敵がいるほうがまとまりやすいですものね。

やがてカルヴァン派のプロテスタントも増えはじめ、食糧問題なども起きたためにオランダは再びカオスと戦争に陥りますが、しばらくは和平と破棄を繰り返すような一進一退が続きます。

この間、オランダの人々はさまざまな策でスペインに抵抗しました。

あるときは「俺たちフランスから新しい王様を迎えるんで、ハプスブルク家の王様はもういりません!!」と宣言してみたり、あるときは「同じプロテスタントのよしみで助けてください!」とイギリス女王エリザベス1世に頼み込んだり、さらにはオランダ東インド会社を設立して香辛料貿易に手を出し荒稼ぎしたり、とまさに「あの手この手」状態。

特に最後の策は大当たりしました。貿易ができるということは、海路を抑えることになりますからね。

今度はイギリスと植民地戦争 東南アジアでドギツイことも……

こうしてスペインが「ぐぬぬ」状態になっているうち、またしても隣の神聖ローマ帝国から火種が飛んできます。

三十年戦争です。

神聖ローマ帝国内での宗教戦争をきっかけとして、ヨーロッパのあっちこっちで戦争が起きたため、これ以前からやっていたオランダvsスペインの戦いも内包されるような状態になってしまったのでした。

しかし、あっちこっちの戦争がごっちゃになったということは、講和条約のときにゴネ……ゲフンゲフン、手を回せば、独立を勝ち取れるということにもつながります。

オランダの人々はこれに目をつけ、三十年戦争の講和条約である「ヴェストファーレン条約」の中でスペインに対し、正式に独立を取り付けました。

こうして80年にも及ぶ戦争が終わった――かと思いきや、今度はイギリスと植民地戦争を繰り広げることになります。

本国同士で「今度からはこういう分け前で貿易をやっていきましょう」と取り決めていたにもかかわらず、東南アジアにいるイギリス東インド会社とオランダ東インド会社の人々が無視して香辛料を独り占めしようとしたり、お互いにブッコロしあったりしていたからです。

インドネシアのアンボン島というところでは、イギリス東インド会社の商館の人がオランダ人に凄惨な拷問を受けた末に全員ブッコロされる、という事件までおきています。

当時インドネシアには日本人もそこそこ住んでいて、この商館にも傭兵として雇われていた人がいました。犠牲者の中に、日本人も9人いたといわれています。

1623年のことですから、江戸幕府がイギリスやポルトガルとの付き合いをとりやめ、オランダとの貿易に移りつつある頃。

この事件を知っていたら、果たしてオランダを貿易相手に選んだでしょうかね……。

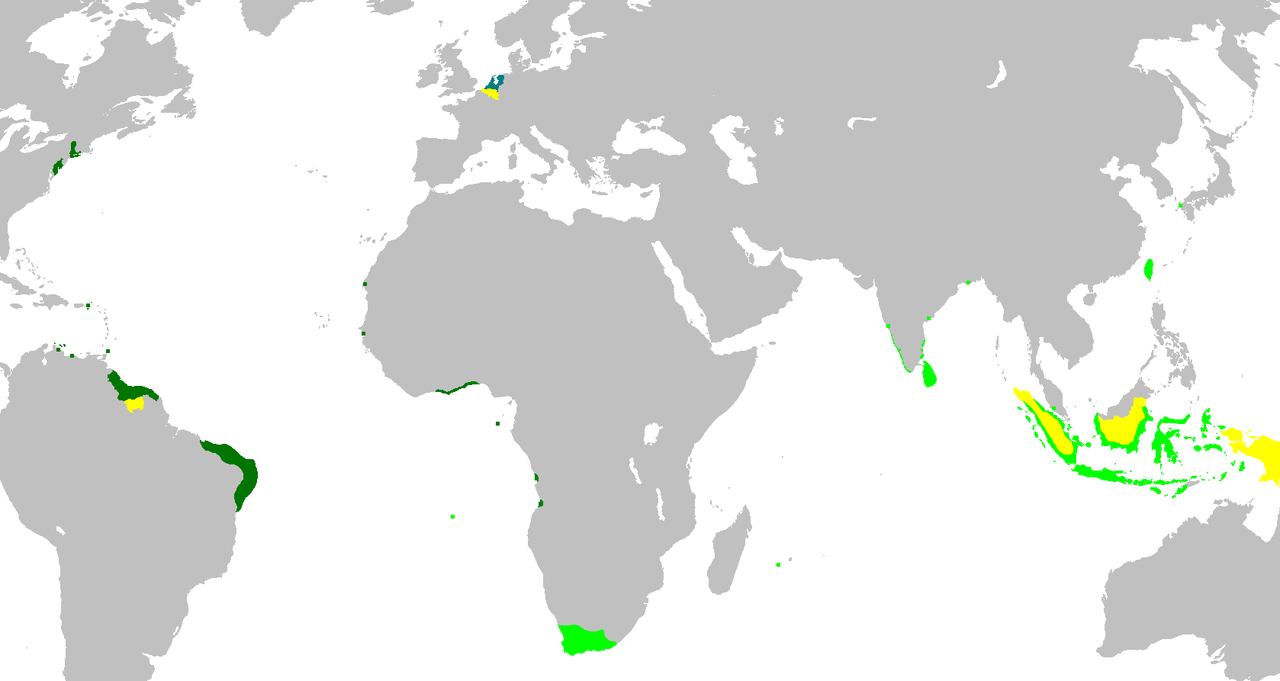

オランダの最大版図/wikipediaより引用

結局、英国の王を迎えたり、今度はフランスの傘下になったり

こうして三回に渡る英蘭戦争をしたにもかかわらず、この後一時的にオランダとイギリスは同じ王様を戴くことになります。

当時のオランダ総督・ウィレム3世の母がイギリスの王女だったからです。もうワケワカメ。

ウィレム3世は名誉革命の際に妻・メアリー2世とイギリスに渡り、しばらく共同統治をしました。

この二人の間に子供ができなかったため、イギリスの王様はメアリー2世の妹・アンが継ぎ、オランダ系にはならなかったんですけどね。

その後もイギリスとは手を組んだり対立したりと、実に忙しい関係となりました。

欧州情勢、ホント複雑怪奇すぎます。ちなみに、オランダ総督はウィレム3世の親戚の血筋に受け継がれていきます。

フランス革命の後、オランダはナポレオンの弟ルイを王様とする「ホラント王国」になりました。

しかし、ルイが”オランダ人にとって”まともな王であったために、ナポレオンはルイをクビにしてしまいます。ナポレオンは、オランダをイギリス侵攻の拠点にしたかったからです。

要するに「弟を傀儡にするつもりが、言うことを聞かないのでクビにした」というわけです。実にカッコ悪い話ですね。

この間、オランダ総督を代々務めてきたオラニエ=ナッサウ家の人々はイギリスに亡命していました。彼らはナポレオンの失脚と同時に帰ってきて、再び統治を始めます。

これが現在のオランダ王国に直接繋がっていきます。

オイルショックの後は英国病ならぬオランダ病

1890年から2013年まではウィルヘルミナ→ユリアナ→ベアトリックスと、女性の君主が続きました。

つまり、第一次世界大戦も第二次世界大戦も、オランダは女王の下で耐えぬいたということになりますね。「女王の国」というと何となくイギリスのイメージがありますけれども、オランダもなかなかのものです。

第一次のときは中立で、第二次のときはナチスのチョビ髭に占領されているのですけれども……。

また、1970年代にオイルショックが起きると、オランダも無関係ではいられず不況と財政悪化に苦しみ、「オランダ病」などと称されました。

この単語自体がイギリスの経済誌発らしいので、たぶん「英国病」のもじりでしょうね。

「英国病」は1960~1970\年代のイギリスが、「ゆりかごから墓場まで」を掲げて社会保障を拡大させた分、国民の負担が重くなりすぎて苦しむさまを形容したものです。

同時期にオイルショックやスタグフレーション(不況なのに物価だけ上がり続ける地獄状態のこと)が両方ぶち当たっては、何の影響も受けないのは不可能ですよね。

その時期のイギリスは他のヨーロッパ諸国からも「病人」扱いされていたようなので、「オランダ病」はイギリスの意趣返しだったのかもしれません。

ヨーロッパって「病人」=「厄介者」=「関わりたくない」扱いをしょっちゅうしますよね。オスマン帝国の末期とか。これもペストやコレラのトラウマなんですかね。

現在のオランダは、久々に男性の王様を戴く国となっています。

最近では日本人など一部の外国人に認めていた「労働許可なしでも就労おk」の特権を廃止したりと、何だかアヤシイ空気も漂ってきました。

まあ、これ自体がかなり古い条約を根拠としたものなので、見直されるのは当たり前といえば当たり前なんですが、「これがあるとウチらが損する」と思わなければ、廃止なんてしないでしょうし。

日本からすると、「密かに動向が気になる国」のひとつというところでしょうか。

長月 七紀・記

【参考】

オランダ/wikipedia

オランダの歴史/wikipedia

nfia-japan(→link)